アルコールチェック義務化の最新情報|日程や対象者、対応すべきことを解説

2023年12月1日から、アルコールチェックにおいてアルコール検知器使用の義務化が始まりました。

この法令改正に伴い、本記事では下記の5点を詳しく解説しています。

- ・アルコールチェック義務化の内容

- ・アルコールチェック義務化はいつから開始されたか

- ・アルコールチェック義務化の対象事業者

- ・アルコール検知器の義務化遵守のために対応すべきこと

- ・アルコールチェック義務化に関する罰則

アルコール検知器使用の義務化に対応するためには、アルコールチェッカーの導入以外にもいくつか準備が必要となります。アルコールチェックの運用に不安や心配のある方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

目次 / このページでわかること

1.2023年12月1日からアルコール検知器の使用が義務化開始

2023年12月1日からアルコール検知器を使用したアルコールチェックの義務化が始まり、法令を遵守するためだけでなく飲酒運転による事故を無くすためにもアルコールチェックを続けていかなければなりません。

義務化にあたっては、2023年6月9日〜7月8日までの期間、パブリックコメントが募集されました。

その後2023年8月8日に警察庁から正式に、アルコール検知器による飲酒検査の義務化が12月1日から始まるということが発表されました。

参考:警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」

パブリックコメントとは、公的な機関が規則などを規定する際に、一般市民や関係者から意見やフィードバックを求める制度です。期間終了後、警視庁はその意見をもとに十分に考慮し、規制の策定を行います。

2.道路交通法改正によるアルコールチェックの義務化の内容

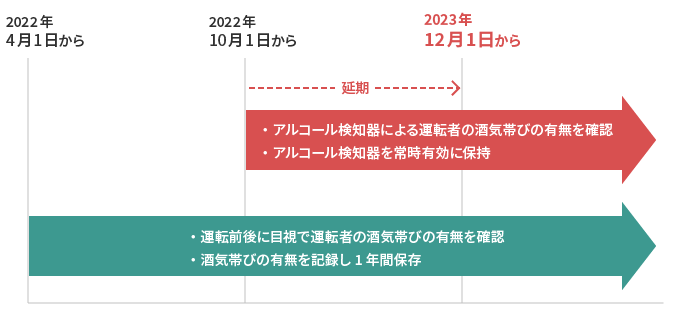

2023年12月1日に道路交通法が改正され、アルコールチェックの義務化に関する法改正は2度目となりました。1度目は、2022年4月1日に施行されました。具体的にどのような内容が改正されたのかは、下記の通りです。

| 2022年4月1日施行 |

|

|---|---|

| 2023年12月1日施行 |

|

参考:警察庁「事業所の飲酒運転根絶取組強化!(表面)」「事業所の飲酒運転根絶取組強化!(裏面)」

3.アルコールチェックが義務化された理由

アルコールチェックが義務化された背景には、2021年6月に起きた痛ましい事故が関係しています。千葉県八街市で、飲酒運転のトラックが交通事故を引き起こしました。この事故を受けて、業務用車両の飲酒運転を防ぐための対策が強化されることになったのです。

参考:内閣府「第2回交通安全対策に関する関係閣僚会議 議事録」

ちなみに、2023年12月1日施行の法令改正は、当初2022年10月1日にアルコール検知器を用いたアルコールチェックの義務化が開始予定でした。しかし、世界的な半導体不足の影響により、アルコールチェッカーの製造と供給が追いつかない事態になり、アルコールチェックの義務化が延期となったのです。

そしてようやく、2023年12月1日から法令の施行が開始されました。

4.アルコールチェック義務化の対象事業者

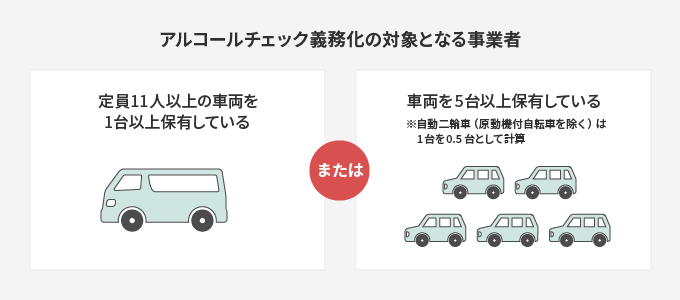

アルコールチェック義務化の対象となるのは、安全運転管理者を選任している事業所です。

安全運転管理者を選任しなければならないのは、以下のいずれかの条件を満たす事業者です。

- ・5台以上の社用車を保有している

- ・定員11人以上の車両を1台以上保有している

下記関連記事では、アルコールチェックの対象者や実行者(責任者)、自家用車のルールなど詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

関連記事:『アルコールチェック義務化の対象者|責任者(管理者)や自家用車のルールについても解説』

また、ハイヤー、タクシー、バス、トラックなど、運賃をもらって人や他社の物品を運ぶ「緑ナンバー」の自動車を保有する事業所は、2011年5月1日からすでにアルコールチェックが義務化されています。

(※「旅客自動車運用事業運輸規則」「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の改正により)

今回の法改正では白ナンバー車もアルコールチェック義務化の対象となりました。

5.アルコールチェック義務化遵守のために対応するべきこと

ここでは、アルコールチェックの義務化遵守のために対応するべき以下3つのことについて紹介していきます。

- ・安全運転管理者の選任

- ・アルコールチェッカーの導入

- ・アルコールチェックの運用整備

安全運転管理者の選任

まず、社用車を5台以上(もしくは定員11人以上の社用車を1台以上)保有している事業者は安全運転管理者の選任が必要です。

参考:警察庁「安全運転管理者制度」

同じ法人であっても別の事業所である場合は、事業所ごとに選任・届け出を行わなければなりません。

安全運転管理者は、事業用自動車の安全運転や運行計画、運転日誌管理業務を行う役割を果たします。

さらに2022年4月以降は、運転者の酒気帯びの有無の確認および記録、記録内容の1年間保存が業務として追加されました。

安全運転管理者の業務内容について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

関連記事:『安全運転管理者によるアルコールチェック|運用方法や罰則について解説』

アルコールチェッカーの導入

2023年11月までは、目視等で運転者の酒気帯びの有無を確認すれば問題ありませんでした。しかし、2023年12月1日よりアルコールチェッカーを用いた酒気帯び状態の確認が必須となりました。

アルコールチェッカーを選ぶ際は、アルコール検知器協議会の認定検知器から選ぶことをおすすめします。アルコール検知器協議会による販売ガイドラインや技術要件の基準を満たした検知器のみが認定を受けています。

中でも、弊社パイ・アールのアルキラーシリーズはクラウド管理・スマホ連携ができるため、アルコールチェック運用の負担を大きく軽減することが可能です。導入実績も豊富なため、安心してお使いいただけるでしょう。

以下の関連記事では、企業向けのアルコールチェッカーを比較して紹介しています。是非参考にしてください。

関連記事:『アルコールチェッカーを機能や使用目的ごとに比較!おすすめの10選』

アルコールチェックの運用整備

アルコールチェックの義務化を遵守するためには、アルコールチェックの運用体制を整備することが重要です。

具体的には、下記のような運用ルールを事前に決めておく必要があるでしょう。

- ・酒気帯びの有無は誰がどのように確認するのか

- ・安全運転管理者が不在の時は誰が代わりに確認するのか

- ・直行直帰で業務を行う対象者の確認はどうするのか

- ・万が一、対象者にアルコール成分が検出された際はどのように対応するのか

ただアルコールチェッカーを導入すればいいというものではありません。事前にアルコールチェックの運用ルールを考えたり、安全運転管理者がいない場合の対応方法を考えたりしなければならないのです。

確実にアルコールチェックを実施するためにも、運用ルールを事前に社内周知したり、運転者に対して安全運転のための教育を行った上で運用を開始するようにしましょう。

関連記事:『アルコールチェックの運用ルール|確認方法や記録項目、罰則などを紹介』

ここまでアルコールチェックの義務化の遵守について、運用ルールのお話をしてきました。

オリオンビール株式会社様は法令遵守や運用ルールの構築に、アルキラーNEXとコールセンターのアルコールチェック確認代行を利用し運用されています。詳しくは下記の導入事例をご覧ください。

参考:導入事例|オリオンビール様

6.アルコールチェック義務を果たさなかった場合の罰則

アルコールチェック義務を果たさなかった場合の罰則は、安全運転管理者の選任義務違反となります。

罰則は2022年10月1日に改変され、アルコールチェック義務化による責任はさらに重いものとなっています。

また、運転者が飲酒運転を行った場合は道路交通法違反となり、会社が罰則、責任を負わなければならない可能性があります。

参考:道路交通法 | e-Gov法令検索「第65条 酒気帯び運転等の禁止」

従業員が飲酒運転をしたことによる会社の処分や責任など、下記の記事で詳しく解説しています。

関連記事:『従業員の飲酒運転(酒気帯び運転)による会社の責任と仕事への影響|事例と対策4選』

7.アルコールチェック義務化に関するQ&A

- アルコールチェックの義務化は飲まない人も対象?

-

アルコールチェック対象の事業所に勤めている場合、お酒を飲まない・飲めないに関わらず、アルコールチェック義務化の対象です。

- アルコールチェックの目視確認はどうやる?

-

アルコールチェックの目視確認は、目視で運転者の顔色や呼気の臭い、応答の声の調子などをチェックします。

- アルコールチェックの記録項目は?

-

アルコールチェックの記録項目は、以下の8つです。

- 1. 確認者名(点呼執行者)

- 2. 運転者名

- 3. 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号など

- 4. 確認の日時

- 5. どのように確認したか(対面なのか・TELなのか・Webツールを使ったのか)

- 6. 酒気帯びの有無

- 7. 管理者からの指示事項

- 8. その他必要な事項

- アルコールチェッカーの使い方は?

-

アルコールチェッカーの使い方は、アルコールチェッカーの種類によって異なります。大きく3つの種類があり、使い方は下記の通りです。

- 1. 吹きかけ式:検知器本体の吹込み口に息を吹きかける

- 2. ストロー式:市販のストローを差し込み、息を吹き込む

- 3. マウスピース式:検知器専用のマウスピースを使用して息を吹き込む

- 直行直帰時のアルコールチェックはどうする?

-

直行直帰のアルコールチェックは、対面に準ずる方法での確認が認められています。たとえば、運転者に携帯型アルコールチェッカーを携行させ、ビデオ通話によって目視確認とアルコールチェッカーの結果確認をする方法などです。

- 白ナンバー車と緑ナンバー車の違いって何?

-

白ナンバー車と緑ナンバー車は、用途が異なります。緑ナンバー車は事業用車でお客様の荷物を有償で運び、白ナンバー車は自社の荷物を自家用車で運びます。

アルコールチェックの義務化に関するよくある質問は、下記の記事で詳しくまとめているのでぜひ参考にしてください。

8.まとめ

アルコール検知器を用いたアルコールチェックの義務化は、予定通り2023年12月1日から開始されました。

法令を遵守するためにも対象事業者は、アルコールチェッカーを正しく選定・導入をし、運用方法を事前に社内周知した上で運用していきましょう。

そして飲酒運転による事故を防ぐためにも、より一層確実に取り組んでいくことが重要です。