高性能な業務用アルコールチェッカーの選び方|おすすめ検知器も紹介

2023年12月より白ナンバー車を所有する事業者も、アルコールチェッカーを使用した飲酒検査の義務化がスタートし、緑ナンバー車所有の事業者に加えてアルコールチェックの実施を続けていかなければなりません。

アルコールチェックの運用体制を構築しなければならないが、

「業務用アルコールチェッカーを購入したいが、どれが良いのか分からない…」

「今使っているものよりもっと運用に合った良いものはないのか…」

そんなお悩みを抱えている企業様も多くいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、業務用アルコールチェッカー(アルコール検知器)の種類や使用方法の違い、おすすめの選び方を解説します。

目次 / このページでわかること

1.業務用アルコールチェッカー(アルコール検知器)の種類

アルコールチェッカー(アルコール検知器)は機器に息を吹きかける(吹き込む)だけで、体内のアルコール濃度を数値化してくれる便利なツールです。

どれも性能は同じに見えますが、機器により内蔵されているセンサーや測定方法、測定結果の記録方法などに違いがあり、アルコールチェッカーの運用方法によって選定する必要があります。

まずはどのような種類の業務用アルコールチェッカーがあるのか、詳しく解説します。

1-1 半導体式ガスセンサーと電気化学式(燃料電池式)ガスセンサー

アルコールチェッカーは、呼気中のアルコール濃度を判別する「センサー」が内蔵されており、大きくは「半導体式ガスセンサー」「電気化学式(燃料電池式)センサー」の2つに分けられます。

アルコールチェッカーの見た目が似ているものでも、アルコール濃度の測定原理に特性があり、それぞれ使用するにあたって、メリット・デメリットがあります。

| センサー方式 | 測定原理 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 半導体式 ガスセンサー |

センサー表面に付着する酸素量によってセンサー内部の電気抵抗値が変動。 |

|

|

| 電気化学式 (燃料電池式) センサー |

呼気に含まれるアルコールガスを燃料として電気を発生させ、アルコール濃度を測定。 |

|

|

半導体式ガスセンサーと電気化学式(燃料電池式)センサーのどちらが高性能かは一概には言えません。

それぞれのメリット・デメリットや価格帯・維持費などを考慮したうえで、1番バランスが取れるタイプを購入することが重要です。

1-2 モバイル(携帯)型と据置(設置)型

前項目では内蔵センサーの違いについて解説しましたが、アルコールチェッカーはセンサー以外にタイプの違いもあり、基本的には出張や直行直帰に対応できるよう持ち運べる「携行型(モバイル型)」と、事務所などに設置してその場で検知する「据置(設置)型」の2タイプがあります。

アルコールチェックをするドライバーが遠方へ行くのか否か、毎日一定時間に事務所等の設置場所へ行き帰りするのかなど、用途を考慮したうえで使用するタイプを選択する必要があります。それぞれの特徴を確認しましょう。

| タイプ | 特徴 |

|---|---|

| 携行型 (モバイル型) |

|

| 据置型 (設置型) |

|

さらに、携行型(モバイル型)・据置型どちらも、使用するアルコールチェッカーによって測定結果の記録方法に違いがあります。半導体式ガスセンサー・電気化学式(燃料電池式)センサーのどちらのセンサーが良いか、携行型(モバイル型)・据置型どちらのタイプが良いかに加えて、どのように管理を行いたいのかも考慮する必要があります。

測定結果の保存方法について、詳しくは次の項目をご覧ください。

1-3 測定結果の記録方法

上記でも記載した通り、アルコールチェッカーは機器によって、測定結果の記録方法に違いがあります。

| 記録方法 | 特徴 |

|---|---|

| プリント | アルコールチェッカー本体からレシートのような用紙で結果がプリントされるタイプ。 |

| 本体保存 | 機器本体のSDカード・内蔵メモリーなどに保存されるタイプ。 |

| 専用ソフト | 専用の管理ソフトをアルコールチェッカーと連動させPC上で管理するタイプ。 |

| PC接続 | USBなどで機器本体に接続し、PC上に保存するタイプ。 |

| クラウド | 測定結果をクラウドへ保存するタイプ。 |

| 保存機能なし | 本体保存・スマートフォンアプリ連動などの機能がないタイプ。 |

大きく分けて紙上での保存かPC上での保存、どちらかになります。さらにPC上の保存といっても専用ソフト上なのかクラウド上なのか、本体からPCへ転送し保存するのか、さまざまな管理方法を選ぶことができ、オプションとして追加費用がかかるタイプもあります。

業務で運転する前後にアルコールチェックを行う場合、記録が必要な項目等に定めがあるためどのような記録方法が適しているか、法令なども確認したうえで検討しましょう。

関連記事:『アルコールチェックの運用ルール|確認方法や記録項目、罰則などを紹介』

アルコールチェックの測定結果が自動でクラウド保存されるアルコール検知器は、弊社が提供している「アルキラーNEX」がおすすめです。あわせてご覧ください。

参考:「アルキラーNEX」

2.アルコールチェッカー(アルコール検知器)の測定方法や結果の見方

ここまで、業務用アルコールチェッカー(アルコール検知器)のセンサーやタイプ、測定結果の記録方法に関して解説しました。

アルコールチェッカーで呼気中のアルコール濃度を測定する際、どのように測定を行い、アルコールが検出された場合はどんな数値が表示されるかご存じでしょうか。

この項目では、測定方法や測定結果の見方、使用するにあたっての注意点を詳しく解説します。

2-1 測定方法

呼気で測定するタイプのアルコールチェッカー(アルコール検知器)での測定方法は大きく3つです。同じ呼気を測定する機器でも特徴が異なります。

▼測定方法のタイプと特徴

| タイプ | 特徴 |

|---|---|

| 吹きかけ式 | 機器本体の吹き込み口に息を吹きかけて使用するタイプ。 |

| ストロー式 | ストローを差し込み、ストローを咥えて息を吹き込み使用するタイプ。 |

| マウスピース式 | 機器専用のマウスピースを使用して息を吹き込むタイプ。 |

吹きかけ式はストロー式やマウスピース式と比較した際、周囲の空気の影響を受けてしまう場合があります。より精度の高い測定を行いたい場合は、ストロー式かマウスピース式の吹き込むタイプのアルコールチェッカーを選ぶと良いでしょう。

2-2 測定結果の見方

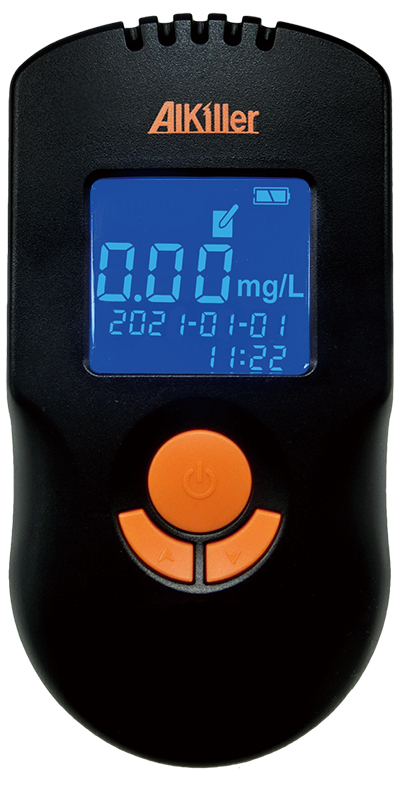

アルコールチェッカー(アルコール検知器)では、呼気1リットル中に含まれるアルコール濃度(mg)が機器本体に表示されます。基本的にどのタイプのアルコールチェッカーも表示方法は同じで、呼気中アルコール濃度がゼロだった場合[0.00mg/L]という数値が表示されます。

▼表示例(アルキラーNEXの場合)

アルコールチェッカーの種類によっては、「0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示」としているタイプもありますが、法令上は問題ありません。

各販売元のHPなどで、測定範囲や表示方法という項目の記載があるため、気になる方はチェックしてみると良いかもしれません。

ちなみに、法令で定められている酒気帯び運転の数値は0.25mg/L以上で免許取消2年、罰則点数が25点追加、0.15~0.25mg/Lの場合は免許停止90日、罰則点数13点追加とされています。

しかしアルコールを摂取していない場合でも、アルコールチェック前の飲食等が原因でアルコールが検知されてしまうことがあります。

次の項目で詳しく解説します。

2-3 アルコールが検出されやすい食べ物・飲み物

アルコールチェッカーには測定前に食べたり飲んだりしてしまうと、アルコールが検出されてしまう恐れのある食べ物・飲み物があります。下記を参考に、測定する前に食べたり飲んだりしないように注意して測定するようにしましょう。

アルコールを使用したお菓子

▼お菓子の加工や材料にアルコールが使用されているもの

例)ウイスキーボンボンやビールを使用したチョコレート商品

ドライフルーツでブランデーやウイスキーを香りづけに使用している商品

その他、リキュールを使用した商品

▼日本酒の材料を使用した加工食品

例)奈良漬、粕漬け、酒粕に魚や野菜を漬けた加工食品

微量なアルコールを含んでいる飲料

▼ノンアルコール飲料

例)ノンアルコールビール、栄養ドリンクなど

※1%以下ならノンアルコールと記載しても問題ないという規定があるため、アルコールを微量に含んでいる商品があります

食べ物・飲み物のほかにも、個人差はありますが体調や被検知者本人の体質、普段から飲んでいる薬の成分によって、アルコールが検出される場合があります。糖尿病の方や腸からガスが出やすい方は、空腹時に体内から発生する雑ガスに反応してしまうケースもあります。

「アルコールを飲んでいないのにアルコールが検出されてしまう…」という方は、

- ・検知直前にしっかり真水でうがいをする

- ・水または白湯をコップ1杯以上飲む

- ・検知前約30分以内に飲食を避ける

などの対策を行いましょう。

さらに詳しい情報は下記の記事を参考にしてください。

関連記事:『未飲酒でもアルコールチェッカーが反応してしまう?7つの原因や対処法を解説』

2-4 内蔵センサーの寿命

アルコールが検出されやすい食べ物・飲み物を摂取していないのにもかかわらず、測定を行うとアルコールが検出されてしまう場合、アルコールチェッカー(アルコール検知器)のセンサーが原因かもしれません。

すべてのアルコールチェッカーはセンサーに寿命があり、半永久的に使えるものではありません。高性能なアルコールチェッカーであっても定期的にメンテナンス・校正・部品の交換などを行わないと、見た目は問題なかったとしても、日々使用しているうちにアルコールを感知するセンサーの感度が劣化してしまいます。その結果、アルコールを正確に検知できなくなってしまうリスクが高まるのです。

アルコールチェッカーによってメンテナンスの頻度、方法は異なります。例として、パイ・アールが取扱している「アルキラーPlus / NEX」はメンテナンス時期を以下のように定めています。

| アルキラーPlus | アルキラーNEX | |||

|---|---|---|---|---|

| 製品 | AKL-001(AlkillerW) |

AKL-300 |

FT-002A/FT-002M |

NEX-F SET |

| メンテナンス回数 | 使用回数5,000回 |

使用回数10,000回 |

使用回数2,000回 |

使用回数2,500回 |

| メンテナンス期間 | ご利用開始より2年 |

ご利用開始より1年 |

ご利用開始より1年 |

ご利用開始より1年 |

※[上記の使用回数を超える]もしくは[上記の期間を超える]どちらか早いタイミングでメンテナンス(機器を交換)

※紛失・破損・水没は別途対応

上記でもお伝えしたように、アルコールチェッカーによってメンテナンスの頻度や方法は異なり、「センサー交換」「本体交換」「本体買い替え」などさまざまです。

また、アルコールチェッカーによっては、メンテナンスの時期をお知らせしてくれる販売元とそうでない販売元があります。お知らせがない場合は、管理者側でドライバーが使用するアルコールチェッカーの使用回数や使用開始日などを把握しておく必要があるため、管理に負担がかかる可能性があります。

業務用アルコールチェッカーを導入する際は、検知器本体の性能以外にメンテナンスについても考慮して選ぶようにしましょう。

検知器のメンテナンスについて詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

関連記事:『アルコールチェッカーの校正とは?定期的なメンテナンスの重要性』

3.高性能な業務用アルコールチェッカー(アルコール検知器)の選び方

これまでアルコールチェッカー(アルコール検知器)についてさまざまな角度から詳しくご説明しましたが、せっかく購入するなら精度の高い、高性能なアルコールチェッカーを購入したいですよね。

「センサーの違いや管理方法の違いがあるのは分かったけど、結局どのように高性能なアルコールチェッカーかそうではないかを見極めれば良いの?」

「業務用として適しているアルコールチェッカーはどう判断したらいい?」

そんな疑問をお持ちの方に向けて、高性能なアルコールチェッカーを選ぶ際のポイントをお伝えします

3-1 J-BAC認定商品

さっそくですが「J-BAC」をご存じでしょうか。

J-BACとはアルコール検知器協議会のことで「Japan-Breath Alcohol testing Consortium」の略です。アルコールチェッカーの品質・技術の向上、そしてアルコールチェッカーの普及による業界の地位向上を図るために設立されました。

関係官庁や各団体と協力し、飲酒によって引き起こされるさまざまな問題の根絶を目的としています。

▼J-BAC(アルコール検知器協議会)とは

2015年(平成27年)4月8日に、国や運輸業界から強い要請を受け、アルコール検知器の製造・販売に携わる企業によって、「アルコール検知器協議会」が発足しました。 飲酒運転による死傷事故が大きな社会問題になる中、過度な飲酒による健康障害も深刻化し、アルコール検知器の役割がますます重要なものになりつつある今日、その技術・品質の向上とともに、飲酒問題への対処・防止に対する正しい知識を啓発してまいります。

引用元:アルコール検知器協議会

J-BACでは「アルコール検知器機器認定制度」という制度を設けており、検定を申請した機器のうち、以下の要件を満たしたものが「検定合格(型式認定)」となります。

▼アルコール検知器機器認定制度 必要要件

|

検定に合格した(機器が認定された)アルコールチェッカーは、アルコール検知器協議会のHPにある「検定(認定)機器一覧」に掲載され、販売会社のHPにも「J-BAC認定機器」という文言と認定番号が記載されています。

J-BACは行政機関とも連携し、協議を行うなど公的に認められた団体であるため、アルコール検知器協議会から認定を受けた製品は高性能と認められたものとして考えると良いでしょう。

3-2 アフターサービス

内蔵センサーの寿命でもお伝えしましたが、アルコールチェッカー(アルコール検知器)は購入した機器を半永久的に使用できる製品ではなく、検知精度を保つためにはメンテナンスや買い替えが必要です。

使用回数に関しては、ドライバーが1日何回アルコールチェックを行うのか・週何日勤務しているのかが分かれば、1年間の使用回数をある程度算出できます。しかし使用期間の管理は、ドライバーの退職・入社などが発生した場合やドライバーの人数によってはかなり大変な作業です。管理者自身が忘れてしまうこともあるでしょう。

アフターサービスの例として、弊社パイ・アールが販売している「アルキラーシリーズ」はサポート窓口を社内に設置しています。そのため、メンテナンスの時期はサポート担当者よりご案内の連絡が入るようになっているのでメンテナンス時期を忘れることなく、検知精度を保持しながらアルコールチェッカーを使用していただける体制を整えています。さらに故障や修理など、もしもの時にも随時お電話・メールにてサポートを実施しています。

基本的には、検知回数や使用期間などは購入側が自主管理で行い、メンテナンスのタイミングがきたら、定期メンテナンスの依頼を購入側がする機器が多いです。業務用として運用する場合、こういったメンテナンスも重要な項目となるので確実にチェックしておきましょう。

また業務用で使用するアルコールチェッカーは、HP上にメンテナンスの詳細に関する記載があるかどうかできるだけ購入前に確認するようにしましょう。

3-3 導入実績

私生活でも何かを購入しようとする際、口コミやレビュー、販売実績数などを見て購入を決断する方が多いかと思います。それと同様に、導入実績が豊富な販売会社の業務用アルコールチェッカーは、販売サイト内や企業HP内に導入している企業のロゴや導入事例が紹介されていることが多いです。

とくに導入事例は実際に導入している企業のコメントが掲載されているので、参考にしながら比較検討してみても良いかもしれません。アルキラーシリーズの導入事例もご確認いただけます。興味のある方はぜひチェックしてみてください。

4.業務用アルコールチェッカーの選び方まとめ

アルコールチェッカー(アルコール検知器)を選ぶ際のポイントや使用上の注意点をまとめました。

▼アルコールチェッカーを選ぶ際のポイント

- ✓ 内蔵センサー・・・半導体式ガスセンサー or 電気化学式(燃料電池式)センサー

- ✓ タイプ・・・モバイル(携行型) or 据置(設置)型

- ✓ 記録方法・・・PC or 紙 + 管理方法

- ✓ 測定方法・・・吹きかけ式 or ストロー式 or マウスピース式

- ✓ 信頼性・・・J-BAC認定機器/導入事例/アフターサポート

▼使用上の注意点

- ✓ 測定結果の見方

- ✓ アルコールが検出されやすい食べ物・飲み物

- ✓ 内蔵センサーの寿命(メンテナンス方法)

業務用として性能の良いアルコールチェッカーを使用することで、飲酒による事故やトラブルだけではなく、検知精度が悪く何度も測定が必要となるといった手間も未然に防ぐことができます。また、メンテナンスの管理や故障時のサポートを導入前に確認しておくことで管理者の業務負担も軽減することが可能です。

確認するポイントが多く選ぶのが大変と思われるかもしれませんが、ぜひ当記事を参考にして貴社に適した業務用アルコールチェッカーを見つけてください。