アルコール依存症に「なりやすいお酒」はある?健康を守る飲み方のコツを紹介

「アルコール依存症」と聞くと「自分には関係ない」と感じる方も多いかもしれません。

しかし、日常的にお酒を飲む人であれば、誰にでもアルコール依存症になるリスクがあるとされています。

また、お酒の飲み方や体質によっても、アルコール依存症のなりやすさが変わると考えられているため、健康を意識してお酒を楽しむことが大切です。

そこで本記事では、アルコール依存症の症状や進行ステージ、アルコール依存症になりやすいお酒の特徴や飲み方、体質について紹介します。

アルコール依存症に関するよくある質問についてもQ&A形式で解説するので、お酒との上手な付き合い方を身につけましょう。

目次 / この記事でわかること

1. アルコール依存症になりやすいお酒はある?

結論から述べますと、特定の種類のお酒そのものがアルコール依存症を引き起こすわけではありません。

ただし、飲み方次第では、アルコール依存症につながりやすいお酒があるとされています。

例えば、アルコール度数が高いお酒は、少量でもアルコール摂取量が多くなりやすく、習慣的に好んで飲む方は、依存症のリスクが高まるとされています。

また、「酔うために飲む」「ストレス解消のために飲む」などの心理的な依存が強くなったら危険信号です。

アルコール依存症は、ゆっくり進行するのが特徴です。

本人の自覚症状が乏しいため、前よりも飲酒量が増えたり、飲まないとソワソワしたりする場合は、早めに専門の医療機関を受診しましょう。

2. そもそもアルコール依存症とは?症状と進行ステージ

アルコール依存症とは、飲酒のコントロールができなくなり、お酒がないと日常生活に支障をきたす状態を指します。

初期段階では「ただの飲みすぎ」と考える人が多く、気づかぬうちに症状が進行するため、正しい知識を身につけることが重要です。

そこで本章では、アルコール依存症の主な症状と、進行ステージについて詳しく解説します。

アルコール依存症の特徴を知り、お酒との上手な付き合い方を考えていきましょう。

2-1 アルコール依存症の症状

アルコール依存症は、お酒の飲み方(飲む量、タイミング、飲む状況)を自分でコントロールできなくなった状態のことを指します。

「アルコール依存症が治らないのは、本人の意思が弱いからだ」という声もありますが、実際は、アルコールの影響により、脳機能に異常が起きている状態です。

本人の意思では飲酒をコントロールできなくなるため、重症化すると、仕事や家族よりも飲酒を優先するようになります。

また、「否認の病」とも言われるように、本人は自分が病気であることを認めたがらない傾向があるため、家族をはじめ周りの人のサポートも大切です。

医療機関での治療が必要な病気とされているため、飲みすぎる日が続いたり、お酒を我慢できなくなったりした場合は、早めに受診しましょう。

2-2 アルコール依存症の進行ステージ

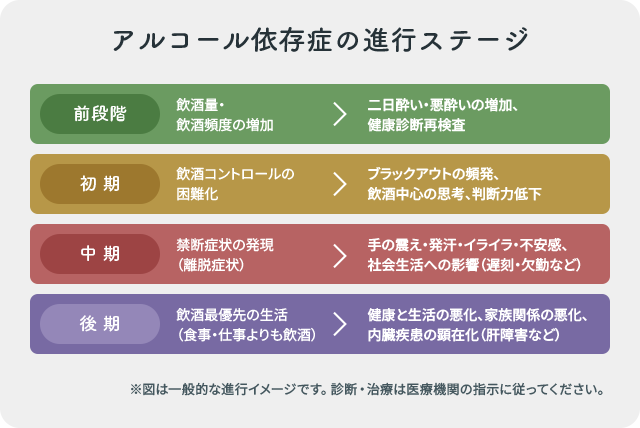

アルコール依存症は、「依存が始まる前段階」「初期」「中期」「後期」の4つのステージで重症度が分けられています。

| 進行ステージ | 特徴・症状 |

|---|---|

| 依存が始まる前段階 | ・二日酔い、悪酔いすることが増えた ・飲み始めると止まらない ・健康診断が再検査になった ・ブラックアウトが起きる(飲酒中の記憶がとぶ、もしくは記憶がない状態) |

| 初期 | ・ブラックアウトが頻発する ・飲酒のことで頭がいっぱいになる ・正常な判断ができず飲酒運転をする |

| 中期 | ・禁断症状が出る(手の震え、発汗、イライラ、不安感) ・禁断症状を抑えるために飲酒する ・大量飲酒が常態化し、頻繁に遅刻、病欠するようになる |

| 後期 | ・食事よりも飲酒を優先する ・異常な飲酒行動により、家族との関係悪化 ・内臓疾患(アルコール性肝障害、アルコール性認知症、生活習慣病など)が顕著になる |

アルコール依存症にならないためには、依存が始まる前段階で飲み方をコントロールすることが大切です。

自分だけでコントロールできない場合は、早めに医療機関を受診し、医師の指導のもと、禁酒や減酒に取り組みましょう。

3.【3つ】アルコール依存症になりやすいお酒の特徴

アルコール依存症は「お酒の種類」よりも「飲み方」が影響しますが、依存につながりやすい傾向を持つお酒があります。

そこで本章では、アルコール依存症になりやすいとされるお酒の3つの特徴を紹介します。

自分の飲酒スタイルと照らし合わせながら、飲み方を見直すきっかけにしてみましょう。

3-1 アルコール度数が高いお酒

ウイスキー、焼酎、ウォッカなどのアルコール度数が高い蒸留酒は、少量でも酔いやすく、脳の報酬系を刺激します。

「短時間で酔える」「効率良く気分を変えられる」と感じるため、飲酒が習慣化しやすいのが特徴です。

アルコール度数が高いお酒をストレートやロックで飲む場合、摂取するアルコール量が多くなりがちで、結果として依存のリスクが高まる傾向にあります。

アルコール度数が高いほど、水や炭酸で割って飲んだり、こまめにチェイサーをはさんだりして、「飲みすぎ防止の意識」を持つことが大切です。

3-2 アルコールを意識しにくいお酒(飲みやすいお酒)

カクテル、酎ハイ、梅酒など、甘くて飲みやすいお酒もアルコール依存症のリスクがあります。

アルコールの苦味を感じにくく、気づかないうちに飲酒量が増えやすいため、体質的にお酒に弱い方や、アルコールの分解能力が比較的低いとされる女性は、飲みすぎに注意が必要です。

特に、ジュースのように飲みやすいお酒ほど、アルコールを摂取している自覚が薄れやすいため、「味」ではなく「量」を意識してお酒と上手に付き合いましょう。

3-3 日常的に飲んでいるお酒

ビールや酎ハイのように、手軽に買えて毎日飲めるお酒も注意が必要です。

「仕事終わりの1本」「寝る前のリラックス」など、行動と結びついた飲酒は習慣化しやすく、気づけば飲まないと落ち着かない状態になる可能性があります。

飲酒が生活の一部になると、ストレス発散やリフレッシュの方法が「飲酒」になり、アルコール依存症のリスクが高まります。

週に2〜3日程度の休肝日を設けて、お酒に頼らないストレス解消方法や、リフレッシュ方法を見つけることが大切です。

4.【5つ】アルコール依存症になりやすいお酒の飲み方

アルコール依存症は、お酒の種類よりも「飲み方」によって進行するケースが多くみられます。

飲み方次第で少しずつ依存が進行するため、「毎日の晩酌が当たり前になっている」「ストレスが溜まると飲んでしまう」など、思い当たる行動があれば要注意です。

そこで本章では、アルコール依存症につながりやすいお酒の飲み方について5つ紹介します。

自分の飲酒習慣を振り返り、早めの意識改善につなげましょう。

4-1 毎日飲む・休肝日がない

少量のお酒でも、毎日の飲酒習慣は、アルコール分解を行う肝臓にダメージを与えます。

肝炎や脂肪肝、肝硬変といったアルコール性肝障害を引き起こすリスクがあるとされ、初期段階では自覚症状が乏しいのが特徴です。

重症化すると、肝臓がんや肝不全を引き起こす可能性があるため、早い段階で飲み方をコントロールし、週に2〜3日程度の休肝日を作ることが重要です。

4-2 寝酒をする

寝つきを良くするために、寝酒を習慣にする人は少なくありません。

しかし、アルコールは一時的に眠気を誘うものの、睡眠の質を下げることが分かっています。

アルコールの分解過程で発生するアセトアルデヒドにより、睡眠の後半に覚醒しやすく、翌日に疲れやだるさを感じやすくなります。

「お酒がないと眠れない」と感じたらアルコール依存症を疑い、寝酒以外で入眠できるよう工夫したり、早めに医療機関を受診したりしましょう。

以下の関連記事では、寝酒が健康に及ぼす影響や、質の良い睡眠をとるための飲酒ポイントについて詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

4-3 ストレス解消のために飲む

仕事や人間関係のストレスを、お酒でリセットする飲み方は、危険な飲み方のひとつです。

アルコールによって一時的に気分は良くなりますが、根本的な解決にはなりません。

むしろ、アルコールに脳が慣れてしまい、少量の飲酒ではストレスが解消できなくなり、飲酒量が増えるリスクがあります。

運動や掃除、趣味など、お酒以外のリフレッシュ方法を取り入れることが大切です。

4-4 記憶がなくなるまで飲む

「気づいたら寝ていた」「飲酒の途中から記憶がない」などのブラックアウトが頻発する場合は、アルコール依存症の初期段階に差しかかっていると考えられています。

ブラックアウトは、脳内の記憶を司る海馬が、アルコールの影響を受けることで引き起こされる軽度の記憶障害です。

気絶とは異なり、意識は覚醒したままで記憶が形成されないのが特徴です。

記憶がない状態で普段通りに行動してしまうため、怪我や飲酒運転など、さまざまなトラブルや事故につながる可能性があります。

飲酒運転は厳罰化されており、自転車や一部の電動キックボードもお酒を飲んだら乗ってはいけません。

周囲の人に迷惑をかける可能性があるため、ブラックアウトが起きたらお酒の飲み方を見直し、早めに医療機関を受診しましょう。

4-5 ひとりで飲む

「ひとり酒」の習慣がある場合、人の目がないため、飲み方のコントロールが効かなくなり、アルコール依存症のリスクが高まります。

男性の場合、定年退職を機に飲酒量が増えるケースが多く、昼間からお酒を飲むようになり、アルコール依存症になるパターンがみられます。

アルコールの分解能力は、年齢とともに低下するため、50代以降に飲酒量が増えたら要注意です。

ひとり酒を控え、趣味を始めたり、家以外にも居場所を作るなどして、健康的な生活習慣を心がけましょう。

5.【5つ】アルコール依存症になりやすい人の特徴

アルコール依存症は、意志が弱いからなるものではなく、性格・体質・環境など、さまざまな要因が関係しています。

誰にでも起こり得る病気ですが、アルコール依存症になりやすい人には特定の傾向があるとされています。

本章で紹介する5つの特徴をもとに、自分や身近な人に思い当たる部分がないかチェックしてみてください。

5-1 完璧主義の傾向がある

几帳面で責任感が強いタイプの人は、ストレスやプレッシャーを抱え込みやすい傾向があります。

失敗を許せなかったり、他人に弱音を吐けなかったりすることで、精神的な負担をお酒で和らげようとするケースが多いようです。

しだいに「飲まないと落ち着かない状態」に陥る危険性があるため、ストレス解消方法を複数持つことが大切です。

また、「こうあるべき」「こうするべき」という思考を、「失敗しても良い」「まあいっか」と意識的に切り替える方法も有効とされています。

5-2 お酒に強い

「お酒に強い=依存しにくい」と思われがちですが、実はお酒に強い人の方がアルコール依存症のリスクが高くなる傾向があるとされています。

過去の研究では、アルコール依存症者の約9割が遺伝的に「飲めるタイプ」の人で、悪酔いを引き起こす有毒物質である「アセトアルデヒド」の分解酵素の働きが高いことが分かっています。

お酒に強い分、酔いにくく大量に飲めるため、毎日の飲酒や飲酒量の増加には注意が必要です。

また、「お酒に強くなった」という人も、実際はアルコール耐性がついただけで、体はダメージを受けているため、体質にあわせて健康的な飲み方を取り入れましょう。

自分の体質が知りたい方は、アルコール体質検査がおすすめです。

以下の関連記事では、実際にアルコール体質検査を実施した体験談を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

5-3 高齢者や女性

アルコールの分解能力は、加齢とともに低下するため、高齢者は少量でもアルコールの影響を受けやすいとされています。

また、女性は男性よりも血中アルコール濃度が上がりやすく、アルコールの影響を受けやすいのが特徴です。

さらに、ホルモンバランスの変化やストレスなど、心理的要因から飲酒を続けてしまうケースが多く、短期間でアルコール依存症になりやすいとされています。

年齢や性別による心身の変化を理解し、適量を守ることが重要です。

5-4 精神疾患を抱えている

アルコール依存症とうつ病は、合併しやすいと言われています。

主に2つの発症パターンがあり、「うつ病からアルコールに依存する」一次性うつと、「アルコール依存症によってうつ状態になる」二次性うつのパターンがあるとされます。

うつ病とアルコール依存症は、影響し合いながら互いの症状を強めてしまうため、意識的に飲み方をコントロールすることが大切です。

また、うつ病やパニック障害、不安障害などを抱えている人は、飲酒に対して慎重になる必要があります。

5-5 家族にアルコール依存症経験者がいる

アルコール依存症の親を持つ人は、そうでない人に比べ、大人になってから依存症になる割合が高いとされています。

近年の研究では、アルコール依存症者の約3人に1人がアルコールを乱用する親を持っていたり、双子研究においては、アルコール依存の一致率は二卵性よりも一卵性の方が高いことが報告されています。

家族にアルコール依存症経験者がいる場合は、早めに自分の飲酒習慣を見直すことが大切です。

ただし、遺伝だけでは説明できない部分もあり、アルコール依存症の親のもとで育った経験が、大人になってからトラウマとして現れ、自分もアルコールや薬物に依存するパターンもあるとされます。

飲酒をコントロールするだけでなく、考え方や行動パターンを変えていくことも重要です。

6. アルコール依存症になりにくい飲み方

アルコール依存症を防ぐためには、「どれくらい飲んでいるか」を正しく把握することが大切です。

厚生労働省が示した「健康に配慮した飲酒ガイドライン」では、1日の飲酒量の目安が、「純アルコール量20g程度」とされています。

純アルコールとは、お酒に含まれるアルコールそのものの量をグラム(g)で表したものです。

アルコール度数とは異なり、実際に体内に摂取するアルコールの量を正確に把握するために用いられます。

「純アルコール20g」は、ビール(度数5%)、中瓶1本(500ml)、日本酒(度数15%)、1合(180ml)、ワイン(度数12%)ならグラス2杯(200ml)、焼酎(度数25%)ならグラス半分(100ml)ほどに相当します。

なお、「純アルコール量20g程度」は、あくまでも生活習慣病のリスクが高まるラインを示すものであり、「これ以下なら絶対に安全」という基準ではありません。

個人差や体質、年齢、性別、健康状態によって影響は異なるため、自分にとっての適量を見極めることが大切です。

参考:アルコール|厚生労働省

7.【Q&A】アルコール依存症に関するよくある質問

アルコール依存症は、アルコールの影響により脳機能に異常が起きるために発症する病気とされています。

未だに誤解や偏見が多く、「意志が弱い人がなる」と思われがちですが、実際はそうではありません。

アルコール依存症について正しく理解するために、本章では、アルコール依存症に関するよくある質問をQ&A形式で紹介します。

アルコール依存症になる人は意志が弱い?

先にお伝えした通り、アルコール依存症は「意志の弱さ」ではなく、脳の機能が変化して、飲み方のコントロールが難しくなる病気とされています。

アルコールを飲むと、快感や喜びを感じる快楽物質「ドーパミン」が分泌されますが、脳はこれを「報酬」と認識し、快感を得るために飲酒を繰り返そうとします。

しだいに「飲まないと落ち着かない」状態に陥るため、周囲のアルコール依存症への正しい理解や、医療機関のサポートが重要です。

アルコール依存症かどうかチェックする方法は?

アルコール依存症の初期段階では自覚症状が乏しく、気づいた時には深刻化しているケースもあります。

簡易的なセルフチェックとして、WHOが作成した「AUDIT」テストの活用がおすすめです。

以下の関連記事では、「AUDIT」を紹介していますので、アルコール依存症かどうかをチェックしたい方は、ぜひ参考にしてください。

アルコール依存症と酒好きの違いは?

「アルコール依存症」と「酒好き」は似ているようでまったく違います。

酒好きは、お酒を楽しむ目的で飲み、「飲む」「飲まない」を自分でコントロールできます。

一方、アルコール依存症になると「やめたいのにやめられない」「家族に嘘をついてまで飲むようになった」といった精神的・身体的依存が生じるのが特徴です。

飲酒量が増えた場合は禁酒や減酒を心がけ、飲酒をセーブできない場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

アルコールが分解される時間はどれくらい?

アルコールの分解速度は、体重や性別、体質によって異なりますが、一般的に成人男性(体重60kg)で、1時間あたり約6gの純アルコールが分解されます。

例えば、ビール中瓶1本(純アルコール約20g)を飲んだ場合、完全に分解されるまで約4〜5時間かかります。

翌朝の運転前などは「もう抜けた」と思い込まず、アルコールチェッカーで客観的に確認する習慣をつけましょう。

アルコール依存症は自覚症状が乏しいって本当?

アルコール依存症は自覚症状が乏しく、「否認の病」と呼ばれています。

本人は「自分はまだ大丈夫」「やめようと思えばやめられる」と考えがちですが、実際には飲酒量をコントロールできなくなっている状態です。

周囲からの指摘や健康問題があっても気づかないことも多く、発見が遅れる原因になります。

家族や友人に異変を感じた場合や、自身の飲酒量が増えた場合は、早めに医療機関へ相談することが大切です。

8. まとめ|アルコール依存症のリスクを知り上手にお酒を楽しもう

本記事では、アルコール依存症の症状や進行ステージ、アルコール依存症になりやすいお酒の特徴や飲み方、体質について紹介しました。

アルコール依存症は誰にでも起こり得る身近な問題です。

お酒の種類よりも「どんな飲み方をするか」「どんな目的で飲むか」がアルコール依存症のリスクを左右します。

毎日の飲酒習慣がある方や、ストレス発散の手段としてお酒に頼っている方は、注意が必要です。

適量飲酒を心がけ、定期的に休肝日を設けるなどして、健康的にお酒を楽しみましょう。