運転代行とは?サービス内容や料金・運転代行業の開業に必要な要件を解説

飲酒後の移動手段として広く利用されている「運転代行」ですが、タクシーとの料金形態の違いや、利用方法について詳しく知っている方は意外と少ないのではないでしょうか。

本記事では、運転代行の基本的なサービス内容から、料金相場、利用時の流れ、運転代行業を開業する際に必要な要件まで詳しく解説します。

また、運転代行のメリット・デメリットや、運転代行業に関するよくある質問もQ&A形式で紹介します。

初めて利用を検討している方や開業や副業を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

目次 / この記事でわかること

1. 運転代行はどんなサービス?タクシーとの違いは?

飲酒後の移動手段として、広く利用されているのが「運転代行」です。

利用客の自家用車を代わりに運転して自宅まで送り届けるサービスで、主に飲み会や結婚式などの後に利用されていますが、体調不良や雨の日の運転に自信がない場合などにも利用できます。

一方で、同じく移動サービスである「タクシー」とは仕組みや料金体系に違いがあり、利用前にサービス内容を理解することが大切です。

そこで本章では、運転代行のサービス内容とタクシーとの違いを分かりやすく解説します。

1-1 運転代行のサービス内容

運転代行とは、シンプルに車の運転を代行してもらうサービスです。

主な依頼内容としては、依頼者の飲酒後や体調不良、他には長距離移動や、何らかのトラブル時にも利用があります。

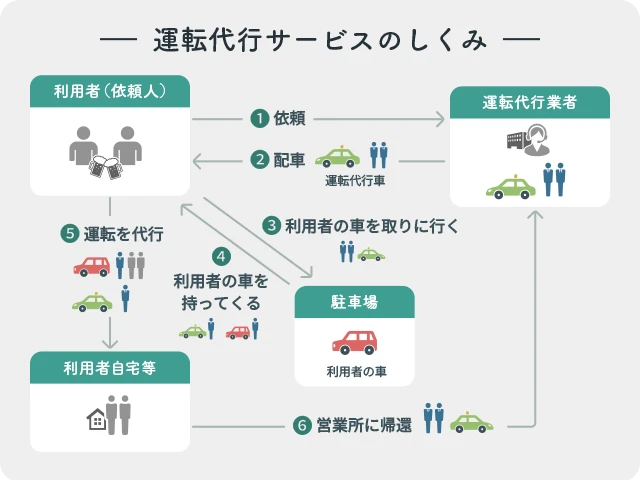

基本的に乗務員は2人1組で、1人は依頼者の車を運転し、もう1人は随伴車を運転して後を追います。

依頼者は自分の車に乗り、運転代行業者に目的地までの道順を指示します。

目的地到着後、乗務員2人は随伴車に乗って営業所へ帰社する仕組みです。

最近ではゴルフ場に特化した運転代行サービスもあり、熱中症のリスクを考え、プレー後の体のケアや、飲酒運転防止という観点でも運転代行の需要が増えつつあります。

1-2 運転代行とタクシーの違い

運転代行が、利用客の車で送迎を行うのに対し、タクシーでは、自社車両に利用客を乗せて目的地まで送迎します。

運転代行は、「移動後の車を自宅まで運転してもらえる」というメリットがあり、翌日に車が必要な場合に便利です。

ただし、運転代行は依頼者の車がある場所まで来てもらう必要があるため、タクシーのように流し乗りができません。

料金体系も異なり、タクシーが距離や時間で加算されるのに対し、運転代行は走行距離や時間に加え、随伴車の移動コストも反映されます。

2. 運転代行の利用方法と料金相場

運転代行はタクシーと料金体系が異なるため、利用方法や料金相場が分からないという人も少なくありません。

- 「時間帯や車種で料金が変動するのか?」

- 「追加料金がかかる場合はあるのか?」

上記のような疑問を解消するために、本章では、運転代行の利用方法と料金相場について詳しく解説します。

2-1 運転代行の利用方法

運転代行を利用する際は、代行業者に自分で電話もしくは、アプリを通じて配車依頼を行うか、飲食店の人に呼んでもらうなどのパターンがあります。

予約確定後、利用客が指定した場所に乗務員2人が随伴車で到着し、二種免許保持者の乗務員1人が利用客の車を運転し、もう1人は随伴車を運転して後を追います。

精算方法は運転代行業者によって異なるため、サービス利用前に精算方法(現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済)に対応しているか確認することが重要です。

目的地に到着後、車の鍵を返してもらい、精算を行います。

複数人で利用する場合、一軒ごとに利用客を降ろしながら順番に目的地を回ることも可能です。

ただし、利用客は随伴車に乗車できないため、複数人利用で定員オーバーする場合は、利用できません。

また、車だけ目的地まで運んでもらう行為も基本的に不可となっています。

2-2 運転代行の料金相場

運転代行の基本料金は、タクシーと同様に走行距離を基準に算出されます。

下記の表は、地域別の運転代行料金とタクシー料金を比較したものです。

| 地域 | 運転代行料金5km(追加料金/1km) | タクシー料金 |

|---|---|---|

| 札幌 | 2,700〜3,200円(300〜400円) | 1,700〜2,100円 |

| 仙台 | 2,400〜2,900円(200〜300円) | 1,900〜2,100円 |

| 東京(23区) | 3,000〜4,500円(500〜600円) | 2,100〜2,400円 |

| 大阪 | 3,000〜3,500円(400〜500円) | 2,100〜2,500円 |

| 福岡 | 2,300〜2,800円(200〜300円) | 1,800〜2,200円 |

参考:運転代行料金とタクシー料金の比較・東京都エリアの運転代行一覧|代行ナビ

東京や大阪以外の初乗り料金は2,500円前後に設定されていることが多く、以降は1kmごとに200〜400円程度が加算されます。

運転代行の料金はタクシーよりも高めに設定されているケースが多いです。

しかし、自分の車を有料駐車場に停めている場合、少なくとも1,000円前後の金額が発生するため、トータルで考えると運転代行の方が割安になる可能性が高いです。

なお、運転代行では以下のような追加料金が発生する場合があります。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 待機料金 | 一般的に到着後5〜10分は無料。(その後5〜10分ごとに500円が加算される。料金設定は事業者によって異なる。) |

| キャンセル料金 | 事業者によっては、予約確定後のキャンセルに2,000〜5,000円程度のキャンセル料金が発生する場合がある。 |

| 高速道路利用料 | 利用客の自家用車だけでなく、随伴車の高速料金が含まれる場合がある。 |

運転代行を利用する際は運転代行業者の料金体系を確認し、指定した集合場所まで遅れないように向かいましょう。

3. 運転代行業(自動車運転代行業)を始めるための要件

ここからは、運転代行業(自動車運転代行業)について解説します。

運転代行は、コロナウイルスの収束や近年の飲酒運転厳罰化の影響により、需要が拡大傾向にあります。

利用する時間帯や時期によっては「依頼してから代行会社の到着まで1〜2時間かかった」というケースも珍しくなく、待ち時間の長さに驚いた方もいるでしょう。

「飲酒後でも車と一緒に自宅に帰れる」というサービスは運転代行ならではです。

ただし、需要が高まる一方で、誰でもすぐに運転代行業を始められるわけではありません。

開業するにあたっては、法律で定められた要件を満たし、適切な手続きを踏む必要があります。

そこで本章では、運転代行業を始めるための要件について分かりやすく解説します。

3-1 公安委員会からの認定を受ける

運転代行業を開業するには、各都道府県の公安委員会(警察署)で申請手続きを行い、認定を受ける必要があります。

認定に必要な書類は以下の通りです。

【法人営業の認定における必要書類】

- 認定申請書(警察署で取得可)

- 法人の登記事項証明書

- 法人の定款またはこれに代わる書類

- 役員全員分の氏名、住所を記載した名簿

- 役員全員分の住民票の写し

- 役員の精神機能の障害により自動車運転代行業を適正に実施することができない者に該当しないことを誓約する書面

- 役員の精神機能の障害に関する医師の診断書

- 損害賠償責任保険(または共済)の契約証明書と車検証の写し

- 安全運転管理者の住民票の写し

- 安全運転管理者の運転経歴証明書

- 申請手数料(12,000円)

※申請先の都道府県によって必要書類が異なる場合があります。事前に管轄の警察署にご確認ください。

申請から認定までは1〜2か月程度かかります。

書類の準備だけでなく、損害賠償保険の締結や安全運転管理者の選出が必要なため、スケジュールには余裕を持って準備に取りかかりましょう。

なお、安全運転管理者には資格要件があります。詳しくは以下の関連記事で解説していますので、あわせて参考にしてください。

3-2 普通自動車第二種免許を取得する

運転代行業では利用客の車に利用客を乗せて運転するため、「普通自動車第二種免許」を取得した人材を確保する必要があります。

正規・非正規は問わないため雇用形態にこだわる必要はありません。

なお、随伴車の運転は「普通自動車第一種免許」でも可能なため、パートやアルバイトを雇っている事業者が多いです。

3-3「代行運転自動車標識」を表示する

公安委員会から認定を受けたら、いよいよ営業開始です。

サービス開始後、利用客の車で移動する際は「代行運転自動車標識」を前後の見えやすい位置に表示することが義務付けられています。

【運転代行業法第16条(代行運転自動車標識の表示)】

自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない

引用元:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第16条(代行運転自動車標識の表示)|e-Gov 法令検索

表示を怠った場合、20万円以下の罰金が科されるため注意しましょう。

また、随伴車も国土交通省が定めた下記の項目内容を車体の両側面に表示する義務があります。

【表示項目内容】

- 各都道府県公安委員会名

- 認定番号

- 事業者の名称または記号

- 「代行」「随伴用自動車」

こちらはステッカーなどでの表示は禁止されており、ペンキまたはカッティングシートによる固定表示が必要です。

表示を怠った場合、運転代行業法第17条違反として、20万円以下の罰金が科されます。

3-4 サービス提供前にサービス内容を説明する

運転代行業では、料金システムの透明性を保つために、サービス開始前に利用客に対して、以下の内容を説明する必要があります。

【説明義務の内容】

- 事業所の名称と乗務員の氏名

- 料金の説明や書面の交付(料金表を提示して、目的地までの概算を利用客に伝える。書面の交付は必須ではないが携帯が必要)

- 料金の収受方法の説明

- 自社に関する約款の説明(利用客が泥酔などにより目的地を正確に伝えられない場合はサービスを拒否できるなど)

- 事故時の損害賠償内容を書面で説明

サービス開始前の説明義務は、トラブル防止に必要な業務です。

利用客の安全を確保しつつ、乗務員自身を守るためにも丁寧に行いましょう。

4. 運転代行業の3つのメリット

運転代行は、随伴車の運転であれば第一種免許でも可能なため、副業として注目を集めています。

特に「隙間時間に働ける」「現金収入を得やすい」「さまざまな車を運転できる」といった魅力があり、自分のライフスタイルにあわせて柔軟に働ける点が特徴です。

本章では、運転代行ならではの3つのメリットを詳しく解説します。

4-1 隙間時間に働ける

運転代行は夕方以降の勤務がほとんどなので、昼間の本業や家庭の予定と両立しやすいのが特徴です。

事業所次第では「週3日だけ」「1日3時間から」「土日限定」などの時短勤務も可能です。

本業に支障が出ない程度で働ける点はメリットと言えるでしょう。

なお、利用客の車を運転するには第二種免許が必要ですが、随伴車を担当しながら第二種免許の取得を目指す方法もあります。

4-2 現金収入を得やすい

運転代行では、日給制や時給制、月給制や歩合制などがあります。

一般的には日給制が多く、勤務終了後に現金即日払いで給与を受け取れます。

ただし、現在はアプリ決済が普及しているため、事業所によっては現金払いが主流ではない場合もあります。事前に確認しておきましょう。

なお、利用客からチップをもらう場合も多く、給料以外の臨時収入を得られる場合があります。

クレジット決済やQRコード決済が普及する中でも、現金での臨時報酬が発生しやすいのは運転代行ならではの特徴です。

4-3 さまざまな車を運転できる

車好きな人にとって、さまざまな車を運転できる点は嬉しいポイントです。

普段なかなか乗る機会のない高級車や左ハンドル車など、幅広い車種に触れることで運転技術の向上にもつながります。

ただし、利用客の車を運転するためには「普通自動車第二種免許」の取得が必要です。

また、あくまでも利用客の車であるため、細心の注意を払い安全運転を心がけることが大切です。

5. 運転代行業の3つのデメリット

運転代行は、副業や柔軟な働き方として注目されていますが、メリットだけでなくデメリットも存在します。

本章では、運転代行を始める前に知っておきたい3つのデメリットを解説します。

5-1 酔っ払った利用客に絡まれる可能性がある

運転代行は飲酒した人の送迎を行う機会が多いため、利用客が酔っているケースが少なくありません。

そのため、中には強い口調で絡んできたり、車内で嘔吐したり、理不尽な要求をしてくる人もいます。

安全運転に集中する必要がある中で、このような対応は精神的な負担につながる可能性があります。

会社によってはトラブル対応マニュアルやサポート体制がありますが、現場では臨機応変な対応力が求められる点を理解しておきましょう。

5-2 生活リズムが不規則になりやすい

運転代行の依頼は夜間に集中するため、就業時間が深夜に及ぶケースも少なくありません。

その結果、生活リズムが不規則になりやすいというデメリットがあります。

副業として始める場合、本業との両立で体調を崩さないよう注意が必要です。

また、運転中に眠くなってしまうと事故の危険性も高まるため、無理のない働き方を計画することが大切です。

5-3 パートナーとの相性に良し悪しがある

運転代行は基本的に2人1組で行うため、パートナーとの相性が仕事のやりやすさを左右します。

一般的に、パートナーは当日に決まりますが、運転のスタイルやコミュニケーションの取り方に違いがあると、業務がスムーズに進まないことも考えられます。

運転代行の仕事では、予約が入るまで随伴車で待機するため、相性の良いパートナーであれば長時間2人きりでも平気かもしれません。

人間関係の影響が大きい仕事といえるため、働く前に会社の雰囲気やチーム体制を確認しておきましょう。

6.【Q&A】運転代行の仕事に関するよくある質問

副業として注目されつつある運転代行ですが、必要な免許や報酬体系、事故時の補償など、働く前に知っておきたい疑問も多い職業です。

そこで本章では、運転代行を始めるにあたって寄せられる質問について、Q&A形式で解説します。

第一種免許でも運転できる?

随伴車のみ第一種免許で運転できます。

利用客の車を運転する場合は、利用客を乗せるため営業行為にあたり、第二種免許の取得が必要です。

第一種免許しか所持していない乗務員が利用客の車を運転した場合、無免許運転に該当します。

また、随伴者に利用客を乗せて運転した場合、白タク行為とみなされ、営業停止処分や認定の取り消し処分が下されます。

運転手には「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科される可能性があるため、運転代行業法の規定に基づいて安全な運行を心がけましょう。

以下の関連記事では、白タク行為の罰則や運転代行との違いについて詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

運転代行の給料相場はどれくらい?

2025年4月に求人ボックスが公表したデータでは、正社員の平均年収は約431万円で、月給で換算すると36万円、初任給は21万円でした。

ただし、全体の給与幅は292〜716万円と広いため、地域差や経験、取得免許の種類などで大きく異なることを留意しておきましょう。

アルバイトや派遣社員の場合、平均時給は1,449円となっています。

第二種免許保持者の場合は2,000円程度までアップする場合があります。

ただし、こちらも地域差や経験、取得免許の種類などで金額が変化するため、勤務形態や業務内容とのバランスをみつつ、自分のライフスタイルに適した職場を選びましょう。

事故が発生した場合の保険はどうなる?

運転代行中に事故が発生した場合は、事業者が加入している損害賠償保険や共済が適用されます。

この保険は利用客の車の運転中に起きた対人・対物(車両)事故を補償するもので、事業開始にあたって法令で加入が義務化されています。

国土交通省が定めた補償基準「対人8,000万円以上」「対物(車両)200万円以上」の補償額が適用される保険であり、基本的に利用客が加入している任意保険は利用できません。

ただし、利用客が加入している任意保険に以下の保険や特約があれば、利用客自身の保険を適用できます。

【運転代行の事故で利用できる保険】

- 人身傷害補償保険

- 搭乗者傷害保険

- 車両保険

- 弁護士特約

運転代行中に事故が発生する可能性はゼロではないため、利用客も事業者も適切な保険加入や補償内容を確認しておくことが重要です。

7. まとめ|安全第一!運転代行のサービスを理解しよう

本記事では、運転代行の基本的なサービス内容や料金相場、開業時に必要な要件、運転代行業のメリット・デメリットについて紹介しました。

運転代行は、主に飲酒後の交通手段として利用されている交通サービスです。

会社の飲み会や休日のゴルフでの飲酒、結婚式などの後に利用されています。

また、体調不良や雨の日の運転に自信がないなど、飲酒以外の場合でも運転代行を依頼できるため、自分の車で安全に帰宅できる点が嬉しいポイントです。

運転代行業の開業には法的な要件や準備が必要ですが、需要の高まりを背景に副業として従事する人が今後増えるかもしれません。

利用客は安全を最優先に正しくサービスを選び、事業者はルールを守り信頼性を高めることで、運転代行は今後ますます社会に欠かせない存在となるでしょう。