【独自調査】アルコールチェック義務化から1年半|企業の実態調査で見えた課題とは?

今回、株式会社パイ・アールでは、秋の全国交通安全運動にあわせて、アルコールチェックの実態調査を実施しました。

秋の全国交通安全運動は、毎年9月に実施される全国規模の取り組みで、交通事故防止や安全意識の向上を目的としています。

特に白ナンバー車両を保有する企業においては、2023年12月からアルコールチェックが義務化され、運転業務に携わる社員の安全管理が求められるようになりました。

今回、アルコールチェック義務化の開始から約1年半が経過したタイミングで、企業の運用実態を明らかにするためのアンケート調査を実施しました。

その結果から、現場での課題や改善の余地が見つけられましたので、本記事でまとめています。

本記事のアンケート内容は、以下のPR TIMES記事でも掲載されていますので、ぜひご覧ください。

関連記事:『【秋の全国交通安全運動】アルコールチェック義務化から約1年半制度はできたが3人に1人が検知結果を”自己申告のみ”、3割以上が…』

目次 / この記事でわかること

1. アルコールチェック実態調査を実施した目的

アルコールチェックは、法令に基づき多くの企業で導入が進んでいますが、導入すれば終わりではなく、実際の運用が重要なポイントとなります。

運転前後のアルコールチェックが形だけになっていたり、自己申告のみになってしまうケースがあると、せっかくの制度も十分に機能しません。

株式会社パイ・アールでは、「アルコールチェック義務化の導入から時間が経過した今こそ、企業がどのように取り組みを実践し、課題を感じているのかを明らかにする必要がある」と考えました。

今回の調査は、数字としての導入率やアルコール検出経験の有無を把握するだけでなく、企業における安全管理の実態や意識を掘り下げることを目的としました。

調査結果は多くの企業にとって、今後の運用改善や新たな仕組みづくりの参考になると考えています。

2. アンケート調査の概要

【調査概要】

- 調査名:アルコールチェックの導入と運用実態に関する調査

- 調査方法:インターネット調査

- 調査エリア:全国

- 実施期間:2025/08/29(金)~2025/08/30(土)

- 回答数:800人

- 対象者:アルコールチェック義務化対象企業や組織に勤めている、所属している方

調査は2025年8月29日から30日にかけてインターネット上で実施し、全国のアルコールチェック義務化対象企業や組織に勤める方、800人から回答をもらっています。

対象は運転業務に携わる従業員を抱える企業や団体であり、管理者から現場担当者まで幅広い立場の人の声が集まりました。

調査内容は、導入時期や運用方法、アルコールチェッカーによる飲酒の検知経験、クラウド型アルコールチェックシステムの導入状況など多岐にわたり、現場の実態を立体的に捉えることを意識しました。

次章より、本調査結果とあわせて、今後の企業の安全対策や運用改善に役立つ情報を紹介します。

3.【調査結果①】アルコールチェックの導入状況

アルコールチェック義務化の施行から約1年半が経過し、企業におけるアルコールチェックの導入率は高い水準に達していることが分かりました。

しかしその一方で、導入しただけでは十分ではなく、実際の運用に課題を抱える企業が少なくないことも明らかになりました。

本章では、「導入時期の傾向」と「運用面での実態」について紹介します。

3-1 アルコールチェックの導入時期について

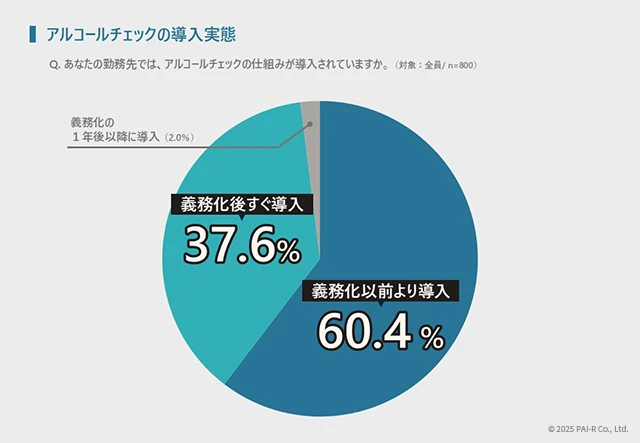

今回の調査では、全国のアルコールチェック義務化対象企業や組織のうち、約60%が義務化前からアルコールチェッカーを導入していたことが分かりました。

さらに義務化直後に導入した企業も約37%にのぼり、多くの企業が早い段階で対応を進めていたことがうかがえます。

法令への適合を優先し、安全意識の高い企業ほど早期に取り組みを始めていたと考えられます。

3-2 アルコールチェックの運用上の課題

早期からアルコールチェックの取り組みを開始していた一方で、導入済みの企業であっても運用の徹底には課題が残されていることも分かりました。

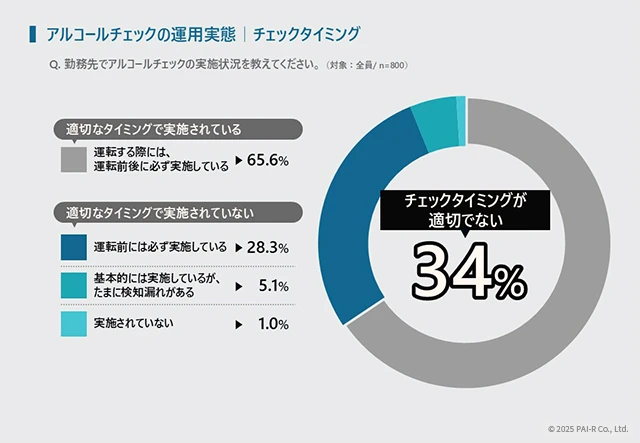

アンケートの調査結果によると、回答者の約34%が「必ず実施するのは運転前のみ」「たまに検知漏れがある」「そもそも実施されていない」と回答しています。

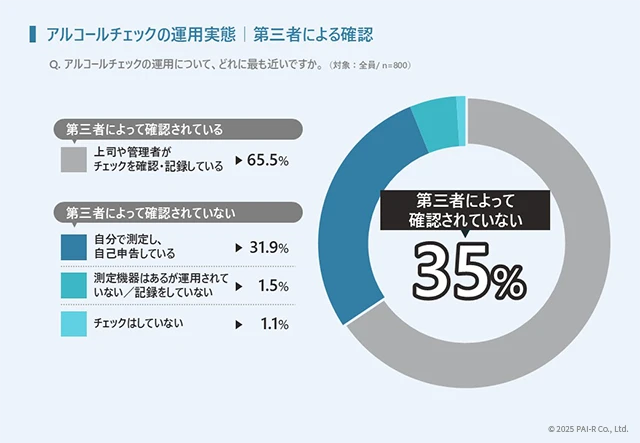

さらに約35%の企業がアルコールチェック結果を第三者による確認まで実施しておらず、自己申告や未記録のまま運用しているケースが見受けられました。

アルコールチェックのルールを導入していても、実際には曖昧な運用にとどまっている企業が一定数存在することが浮き彫りになったといえます。

導入率の高さに安心せず、いかに正しく運用を継続するかが今後の課題といえるでしょう。

4.【調査結果②】実際のアルコールチェックの現場状況

アルコールチェックの運用が進む中、実際に「アルコールが検出されるケース」は決して少なくありません。

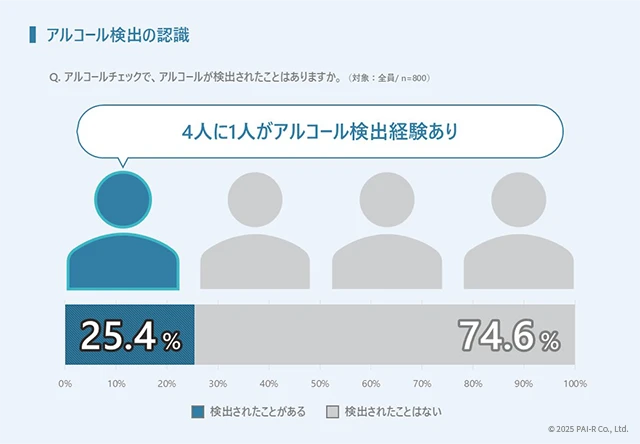

今回の調査では、運転業務の前に「アルコールを検出された経験がある」と答えた人が、全体の25%にのぼり、4人に1人が該当するという結果となりました。

制度が義務化されてから一定の期間が経過しているにもかかわらず、依然として飲酒の影響が残った状態で業務に臨んでしまう従業員が存在することが明らかになりました。

これは、企業の管理体制として見過ごせない課題といえます。

4-1 アルコール検出の経験者が4人に1人(25%)

今回のアンケートにて、回答者の約4人に1人(25%)がアルコールを検出された経験を持つことが分かりました。

これは単なるアンケート結果の1つとして捉えるのではなく、日本の企業全体で起こりうるリスクとして認識すべき重要な数字です。

単発的な飲酒ではなく、体質や生活習慣によって翌日までアルコールが残ってしまうケースもあります。

このことから、従業員本人が「大丈夫だろう」と判断しても、実際にはアルコールが検出されることが少なくありません。

企業としては従業員任せにせず、確実なアルコールチェックと指導を徹底する必要があります。

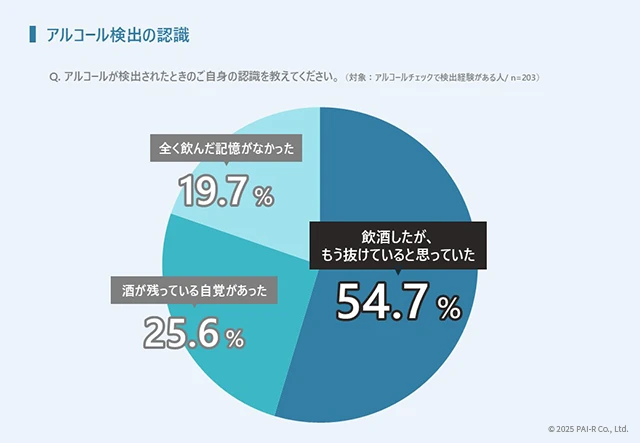

4-2 アルコールが検出された人の感想「もう抜けていると思っていた」

アルコールが検出された人のうち、半数以上(54.7%)が「もうお酒は抜けていると思っていた」と回答しました。

つまり、「本人に飲酒の自覚がないまま業務に臨んでいた可能性がある」ことになります。

この無自覚なリスクは重大な事故につながる可能性があり、企業の安全管理体制を揺るがす要因となります。

前日の飲酒量や体調によっては、睡眠をとってもアルコールが残るケースがあり、従業員への教育や注意喚起を強化する必要があります。

単にアルコールチェッカーで測定するだけでなく、従業員一人ひとりが正しい知識を持ち、リスクを意識する環境を整える必要があるでしょう。

5.【調査結果③】クラウド型アルコールチェックシステムの導入状況

アルコールチェッカーの導入が進む中で、近年注目されているのが「クラウド型アルコールチェックシステム」の活用です。

従来の対面での確認や、紙での記録に比べて、データの自動保存や遠隔管理が可能になり、業務効率と正確性の両面で大きなメリットがあります。

今回のアンケート調査では、クラウド型アルコールチェックシステムの導入率や検討状況に加え、実際の管理体制における課題が明らかになりました。

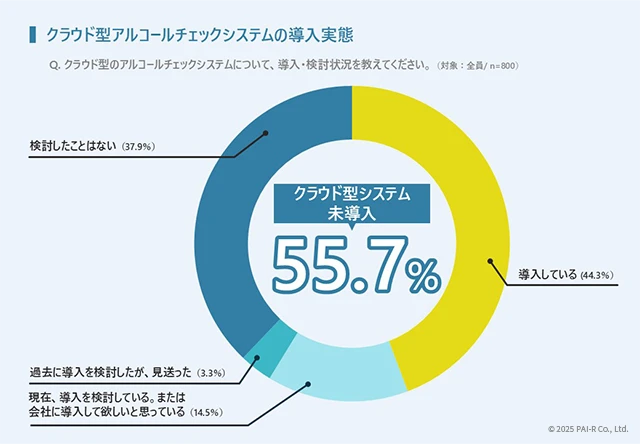

5-1 クラウド型アルコールチェックシステムの導入率と検討状況

アンケート回答企業のうち、クラウド型アルコールチェックシステムを導入している企業は約44%にとどまりました。

「導入を検討中」「導入を希望している」と答えた割合は約14%で、今後の普及余地は依然として大きいといえます。

一方で、約40%は「検討したことはない」と回答しており、クラウド型アルコールチェックシステムの導入への関心に温度差があることも明らかになりました。

効率的な運用を実現するための手段としてクラウド活用は有効ですが、導入の判断が進んでいない企業も少なくありません。

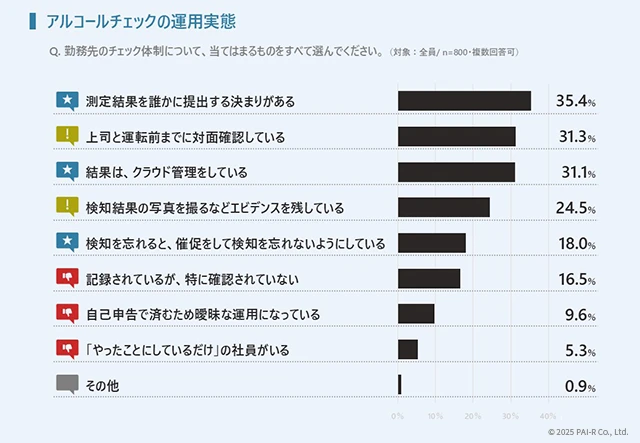

5-2 アンケートで見えてきたアルコールチェック管理方法の課題

アルコールチェックの管理方法に関する質問では、約31%の企業が「クラウドで検知結果を管理している」と回答しました。

これは自己申告や紙媒体の記録に比べて正確性が高く、業務負担も軽減できる仕組みといえます。

しかし一方で、「自己申告のみ」「記録は残っているが確認されていない」といった曖昧な運用も依然として多く見られました。

なかには「やったことにしているだけの従業員がいる」という回答もあり、仕組みを導入しただけでは実効性が担保されないことが浮き彫りになっています。

クラウド型アルコールチェックシステムを活用しつつ、確認体制や教育の強化を組み合わせることが、信頼性の高い運用につながると言えるでしょう。

6. アンケート結果からの考察|企業が今後直面する課題とは?

今回のアンケート調査から見えてきたのは、「アルコールチェックが制度として浸透しつつある一方で、運用面に大きな課題が残されている」という現実です。

アルコールチェッカーを導入している企業は多数派となりましたが、「自己申告のみ」「記録は残っているが確認が行われない」といった曖昧な管理も一定数存在していました。

形式的にチェックを実施しているだけでは、安全管理の実効性を確保できないことは明らかです。

企業が次に取り組むべきステップは、運用体制の徹底と効率化です。

第三者による確認や記録の管理を確実に行うとともに、クラウド型アルコールチェックシステムを活用することで、人的負担を軽減しながら正確性を担保する仕組みが求められます。

単なる法令遵守にとどまらず、事故リスクをいかに低減するかを考えることが重要です。

さらに、経営層の姿勢も大きなポイントとなります。

アルコールチェックは現場任せではなく、経営戦略の一環として位置づけることで初めて効果を発揮します。

「法令遵守」と「事故リスクの回避」の2点を重視し、組織全体で安全文化を根付かせていくことが、これからの企業に求められる課題といえるでしょう。

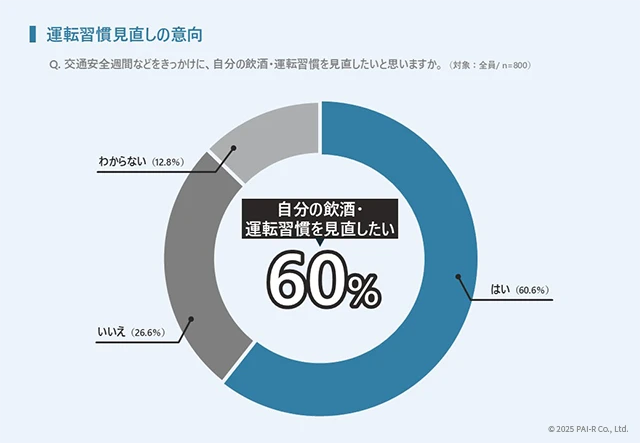

6-1「飲酒・運転習慣を見直したい」と考えている方が60%以上

今回の調査では、「秋の全国交通安全運動」などをきっかけに、日頃の飲酒・運転習慣を見直したいと考えている人が60%以上にのぼることが分かりました。

特に30代男性では約73%が「見直したい」と回答しており、多くの人が安全運転の重要性を理解しつつも、実際に行動へ移すための具体的なきっかけを求めていることがうかがえます。

この結果から、企業には単に義務化されたルールを守らせるだけでなく、従業員一人ひとりが「自分ごと」として安全運転を意識できるように働きかける役割が求められます。

従業員が自ら行動を見直せるような環境や機会を、どう提供できるかが今後の課題といえるでしょう。

7.【Q&A】アルコールチェックに関するよくある質問

本記事で紹介したアンケート調査の結果を踏まえ、アルコールチェックの運用に関してよくある質問をまとめました。

義務化の時期や対象範囲、管理方法など、現場の担当者が疑問を持ちやすいポイントを整理しています。

日々の業務に役立つ参考情報としてご覧ください。

アルコールチェック義務化はいつから始まった?

白ナンバー事業者におけるアルコールチェックの義務化は、2022年4月1日から段階的に施行されました。

当初は、アルコールチェッカーを用いた確認と記録が義務付けられましたが、機器の供給不足を受け、同年10月1日からの使用義務が一時的に延期されていました。

その後、供給体制が安定したことを受け、2023年12月1日からアルコールチェッカーを用いたアルコールチェックが全面的に義務化されました。

安全運転管理者は運転前後の運転者の状態を目視等で確認することに加え、アルコールチェッカーを用いてアルコールの有無を確認し、その記録を1年間保存することが求められています。

このアルコールチェックの義務化は、飲酒運転による悲惨な事故を未然に防ぎ、企業の安全運転管理をより一層強化することを目的としています。

今回の調査結果でも、導入から約1年半が経過してもなお、飲酒の影響が残った状態で業務に臨む従業員がいることが明らかになっており、企業には継続的な運用と従業員への意識向上が求められています。

自己申告のみの運用では問題がある?

自己申告のみのアルコールチェックは、法令遵守の観点からも、安全管理の実効性の観点からも問題があります。

道路交通法施行規則では、運転前後のアルコールチェックについて、目視等による確認に加え、2023年12月1日からはアルコールチェッカーを用いた確認が義務付けられています。

自己申告だけでは、運転者が飲酒の影響を過小評価したり、申告を怠ったりするリスクがあり、正確な飲酒状況の把握ができません。

今回のアンケート調査結果でも、約35%の企業がアルコールチェック結果を第三者による確認まで実施しておらず、自己申告や未記録のまま運用しているケースが見受けられました。

これは、形式的にアルコールチェックを導入していても、実態としては飲酒運転のリスクを排除しきれていない状況を示しています。

企業は、形だけの運用ではなくアルコールチェッカーを適切に活用し、結果の記録・管理を徹底することで、より確実な安全管理体制を築く必要があります。

アルコールチェックの結果はどのように記録・管理するのが良い?

アルコールチェックの結果は、正確かつ継続的に記録・管理することが重要です。

道路交通法施行規則により、アルコールチェックの結果は1年間保存することが義務付けられています。

具体的な記録・管理方法としては、以下の点が推奨されます。

- 測定日時、測定値、運転者の氏名、車両番号など法令で定められた項目を記録する

- アルコールチェッカーの測定結果をデータとして保存する

- 安全運転管理者またはその代行者が確認し、記録に署名または押印する

- 異常値が検知された場合の対応履歴も記録する

異常値を検知した場合の対応履歴の記録は、法令上義務ではありませんが、万が一の際にも企業が適切な安全管理をしていたことを証明できる点で非常に重要です。

従業員がアルコール検知された場合に企業はどのように対応すべき?

従業員がアルコールチェッカーでアルコールが検出された場合、企業は速やかに、かつ適切に対応する必要があります。

以下に具体的な対応ステップをまとめました。

- 運転業務の中止と代替手段の確保

- 状況確認と記録の実施

- 従業員の健康状態の確認と休息の指示

- 飲酒運転防止に関する指導と教育の徹底

- 社内規定に基づく処分

- 管理体制の見直しと強化

上記の対応を徹底することで、企業は従業員の安全を守るとともに、社会的な責任を果たすことができます。

8. まとめ|アンケート結果をきっかけに企業の安全意識を高める

今回のアンケート調査では、アルコールチェッカーの導入は広く進んでいる一方で、第三者確認が行われない曖昧な運用や、自己申告のみに頼るケースが依然として存在することが分かりました。

さらに、4人に1人がアルコールを検出された経験を持ち、その多くが「もう抜けていると思っていた」と回答している点は、無自覚なリスクの深刻さを浮き彫りにしています。

クラウド型アルコールチェックシステムの導入は進みつつあるものの、まだ半数以上の企業で検討段階または未導入にとどまっていることも課題です。

業務効率化とアルコールチェックの正確性を両立させるためには、単なる制度対応ではなく、実効性のある運用体制の構築が重要です。

秋の全国交通安全運動は、企業が自社の安全対策を振り返る絶好の機会です。

今回の調査結果をきっかけに、アルコールチェックの仕組みを「形だけ」で終わらせず、従業員一人ひとりが安全意識を持ち続けられる環境づくりを進めていきましょう。