傭車(庸車)とは?荷主と運送会社のメリット・デメリットや利用時の注意点を解説

近年、物流業界では、2024年の働き方改革の影響により、輸送能力の低下や人手不足への対応に追われています。

年末年始や夏休み、年度代わりなどの繁忙期は、自社のトラックが不足するケースが多く、傭車を活用する荷主が増えています。

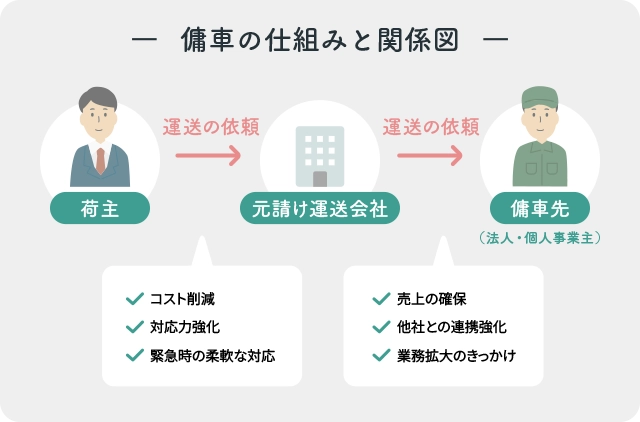

傭車(庸車:ようしゃ)とは、自社のトラックでは対応しきれない配送業務を、ほかの運送会社に依頼する仕組みのことです。

物流業界で頻繁に使われる「傭車(庸車)」という言葉ですが、その意味や仕組みを正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。

そこで本記事では、傭車と下請けの違いや、荷主や運送会社が傭車を活用するメリット・デメリット、傭車を利用する際の注意点について、分かりやすく解説します。

目次 / この記事でわかること

1. 傭車(庸車)とは?下請けとの違い

近年、2024年問題(時間外労働の上限規制)による傭車の不足が懸念されていますが、そもそも傭車とはどのような仕組みなのでしょうか。

本章では、傭車の役割や種類、下請けとの違いについて解説します。

1-1 傭車(庸車)とは?

傭車とは、自社のトラックやドライバーでは対応しきれない輸送業務を、他社の運送会社に委託する仕組みのことです。

傭車には、傭車先に単発の輸送を依頼する「スポット傭車」と、大口案件などの定期的な輸送が必要な場合に依頼する「定期傭車」の2種類があります。

繁忙期や突発的な案件への対応で活用されることが多く、主に「スポット傭車」が利用されています。

傭車先(傭車を引き受ける側の運送会社)は、荷主(元請けの運送会社)の指示にしたがって配送業務を行うため、実質的には元請けの一部として業務を行います。

1-2 下請けとの違い

「傭車」と「下請け」には、明確な違いはありませんが、実務上は使い分けられることがあります。

一般的には、運送会社に業務を依頼する場合を「下請け」、個人事業主のドライバーに依頼するケースを「傭車」と呼ぶことが多いようです。

ただし、いずれも正式には「利用運送」という事業形態に該当し、傭車を依頼する際には、「利用運送契約書」や「運送委託契約書」の締結が必要です。

物流業界では、両者の意味に大きな違いはないと捉えられているのが実状です。

なお、「傭車」と「庸車」は同じ意味なので、漢字表記はどちらでも構いません。

2. 傭車(庸車)が利用される4つの理由

傭車は、繁忙期の輸送能力の補完だけではなく、物流現場のさまざまな課題を解決する重要な存在です。

本章では、傭車が利用される4つの理由について詳しく解説します。

2-1 繁忙期の輸送力確保

傭車が利用される理由としてもっとも多いのが「繁忙期における車両不足や人手不足への対応」です。

年末年始や夏休み、年度代わりなど、輸送量が急増する繁忙期は、自社の車両やドライバーだけでは対応が難しくなるケースがあります。

そこで傭車を活用すれば、必要な時だけ外部のリソースを確保でき、変動する需要にも柔軟に対応可能です。

また、納期の遅延や受注機会の損失を防げるため、人手不足が深刻化する近年では、傭車による補完が当たり前になりつつあります。

2-2 イレギュラーへの対応

事故や車両トラブル、ドライバーの欠員、悪天候による運行の中断など、イレギュラーな状況にも傭車は対応可能です。

自社では対処しきれないイレギュラーが発生した際は、傭車を手配することで予定された配送を滞りなく実行でき、取引先との信頼関係も維持できます。

自社だけで無理に対応すると、その後の労務管理が大変になるため、多少のコストがかかるとしても、傭車を活用する方が、再配車や人員確保の業務負荷を軽減できるでしょう。

2-3 特殊な輸送案件への対応

以下のような特殊な輸送案件では、自社車両で対応できないケースがあるため、傭車が利用されています。

- 冷凍、冷蔵輸送

- 危険物輸送

- 医薬品輸送

- 活魚運搬

- 大型、重量物の運搬 など

これらの運搬には、「危険物取扱者」や「フォークリフト運転技能者」などの資格や、「トレーラー」「活魚運搬車(いけす車)」「冷蔵・冷凍車」などの特殊車両が必要です。

自社で特殊車両を保有していない場合、傭車を依頼することで柔軟に対応できるため、幅広いニーズに応えられます。

2-4 低採算案件への対応

輸送依頼を受けたものの収益性が低い案件では、自社の業務効率を高めるために、傭車を依頼する場合があります。

コストを抑えたい中小運送会社にとって、低採算案件を傭車先に任せることで経営の効率化を図れるのは大きなメリットです。

しかし近年は、荷主から一次請けした運送会社が、別の運送会社へ傭車を依頼し、二次請け、三次請け、四次請けと、下請けの多重構造ができあがる状況が問題視されています。

下に行くほど利益が低くなるため、国土交通省では検討会が開かれており、今後、新たに規則が制定されたり、法改正が行われたりする可能性があります。

3. 荷主が傭車(庸車)を「依頼する」メリット

傭車は、傭車先の運送会社だけでなく、荷主にとっても以下のような多くのメリットがあります。

- ・コスト削減

- ・案件への対応力の向上

- ・突発的な配送への柔軟な対応

そこで本章では、荷主が傭車を依頼する代表的な3つのメリットについて解説します。

3-1 コスト削減できる

傭車を依頼することで、自社でトラックやドライバーを常時確保する必要がなくなり、設備投資や人件費を抑えることが可能です。

年間をとおして、自社の車両の過不足を調整できるため、稼働率の低い車両を抱えるリスクが低く、効率的な運行計画が立てられます。

また、傭車であれば、車両の購入費や税金、保険やメンテナンスなどの維持費も不要です。

繁忙期などで、自社の車両だけでは対応できない場合は、無理をせずスポット傭車を依頼して、コスト削減を目指しましょう。

3-2 さまざまな案件に対応できる

荷主の輸送ニーズはさまざまで、大型荷物・冷凍品・危険物など、特別な対応が必要な輸送案件もあります。

自社ですべてに対応できる専門設備や専用車両、資格などを持つのは難しいですが、傭車を活用することで、専門性を持った運送会社に委託でき、あらゆる案件に柔軟に対応可能です。

結果として、顧客ニーズへの対応力やサービス品質の向上にもつながるでしょう。

3-3 緊急時に柔軟な対応ができる

急な受注や突発的なトラブルにより、車両不足や人手不足になった場合、傭車の活用で迅速に対応できます。

たとえば、天候不良やドライバーの欠勤によって輸送体制に影響が出たときでも、傭車を手配することで納品の遅れを回避でき、取引先からの信頼を維持できます。

緊急時のリスクヘッジとしても、傭車は有効な手段といえるでしょう。

4. 運送会社が傭車(庸車)を「引き受ける」メリット

傭車を「引き受ける」側、つまり傭車先となる運送会社にも多くのメリットがあります。

特に、自社の空きリソースを有効活用できる点は大きな魅力です。

本章では、運送会社が傭車を引き受けることで得られる3つのメリットを紹介します。

4-1 売り上げを確保できる

自社の車両やドライバーに余剰がある場合、傭車を引き受けることで余ったリソースを有効活用でき、売り上げを確保できます。

自社の受注が少ないタイミングや、閑散期における稼働ロスを防ぎ、事業全体の収益性向上につなげられる点は大きなメリットといえるでしょう。

4-2 他社との連携強化が図れる

傭車を通じてほかの運送会社との取引が生まれ、業界内でのネットワーク構築や連携の強化が期待できます。

荷主との信頼関係が築ければ、今後も継続的に業務を紹介してもらえるようになり、パートナーシップとして発展することもあります。

荷主側からすると、確実に業務をこなしてもらえる傭車先はとてもありがたい存在です。

急なトラブル時にも安心して任せてもらえるようになり、自社が手一杯になった際に、荷主側のネットワークを通じて、傭車を依頼できる可能性があります。

相互支援がしやすくなるため、お互いに売り上げの向上や業務効率の向上が期待できます。

4-3 業務拡大のきっかけになる

スポット傭車の依頼でも、丁寧に業務を遂行することで、取引先からの信頼を獲得でき、継続的な業務受注につなげられる可能性があります。

いままで取り扱ったことがない輸送案件や、新規契約獲得のチャンスが広がるため、結果として、自社の営業エリアや業務範囲の拡大につながるでしょう。

5. 荷主が傭車(庸車)を「依頼する」デメリット

傭車にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットもいくつか存在します。

傭車の依頼先次第では、期待どおりの対応がなされず、取引先とのトラブルにつながる恐れもあります。

本章で紹介するデメリットを参考に、安全・安心な運行について考えてみましょう。

5-1 自社の信用が落ちる可能性がある

傭車を利用する場合、傭車先の対応によっては、貨物の損傷などのトラブルや、事故による遅延が発生する可能性があります。

傭車はあくまで外部の運送会社ですが、取引先から見れば自社の延長線上にある企業、もしくは同一企業と認識されがちです。

そのため、万が一品質の低い対応があった場合、自社の信用問題に発展する可能性がある点には注意が必要です。

5-2 車両管理が難しい

傭車を依頼すると、自社の管理外にある車両が業務を担当するため、配送状況や位置情報、車両状態などをリアルタイムで把握しづらくなります。

結果として、進捗確認やイレギュラー対応に時間がかかる可能性があるため、事前に車両管理体制を整えることが大切です。

複数の傭車先を同時に活用する場合は、統一した車両管理体制を整えることが難しくなるため、傭車にも対応している走行管理システムや車両管理システムを活用しましょう。

以下の関連記事では、走行管理システムの機能や、メリット・デメリットについて詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

5-3 ドライバー教育が難しい

傭車のドライバーは自社社員ではないため、自社の接客方針や荷扱い基準、安全意識などが十分に浸透していないケースがあります。

対応内容によっては顧客満足度に差が出る可能性が考えられるため、荷主側は自社ルールを事前に共有するなどの対策が必要です。

企業ブランドを重視する荷主にとっては、傭車ドライバーへの教育・指導が行き届かない点が大きな課題といえるでしょう。

6. 運送会社が傭車(庸車)を「引き受ける」デメリット

傭車を引き受けることにより、稼働率の向上や売り上げの確保が期待できますが、いくつかの注意すべきデメリットもあります。

そのため、事前にリスクを想定した上で、案件を引き受けることが大切です。

本章では、傭車先の運送会社が、傭車を引き受ける際の代表的な3つのデメリットについて解説します。

6-1 低運賃の案件が多い

傭車として引き受ける案件は、元請けからの下流に位置するため、運賃が比較的低く設定されていることが多くあります。

自社のドライバーや車両を稼働させても、十分な利益が得られないケースも少なくありません。継続的に低単価案件を請け負うと、経営を圧迫する要因にもなりかねないため、契約条件の見極めが重要です。

6-2 荷主への依存リスクが高まる

傭車を継続的に引き受けていると、特定の荷主への依存リスクが高まります。

荷主からの発注が急に減少した場合、自社の稼働率や売り上げに大きな影響を与える可能性があり、仮に、条件変更を申し出られたとしても、簡単に断れない状況に陥るかもしれません。

経営の安定を図るには、特定の荷主や傭車事業に依存しすぎず、複数の取引先や自社案件の確保に取り組みましょう。

6-3 営業力が低下する

傭車に頼りすぎると、営業をかけなくても経営が成り立つ場合があり、新規顧客を開拓する機会が減る恐れがあります。

常に受け身で案件を待つ体制になると、営業力や交渉力が弱体化し、市場の変化に柔軟に対応できなくなる可能性も考えられます。

徐々に売り上げや顧客数が減少し、収益構造が悪化するリスクがあるため、傭車に頼りすぎるのは大きなリスクと言えるでしょう。

傭車を引き受ける場合でも、自社営業とのバランスを意識して新規顧客を開拓することが重要です。

7. 傭車(庸車)を依頼する際の注意点

傭車は、「物流を支える陰の立役者」と言われるほど、物流業界にとってなくてはならない存在です。

しかし、適切に運用しなければ法令違反やトラブルに発展する恐れがあるため、荷主と傭車先の双方で、契約内容を明確にし、綿密な連携体制を整えることが大切です。

そこで本章では、傭車を安全かつ円滑に活用するために押さえておきたい3つの注意点を紹介します。

7-1 貨物利用運送事業の登録・許可をとる

傭車を依頼する場合、「貨物利用運送事業」への登録と、運輸局からの許可が必要です。

事前に「利用運送契約書」や「運送委託契約書」を作成し、管轄の運輸支局に届け出を行い、許可をもらいましょう。

「貨物利用運送事業」には、業務範囲に応じて第一種と第二種があり、9万円または12万円の登録免許税が必要です。

届け出を怠った場合、「事業の全部または一部の停止及び登録または許可の取消し」や「口頭注意、文書勧告及び警告」などの行政処分の対象になります。

荷主側の運送会社や、傭車先の運送会社が、さらに別の運送会社に傭車依頼する場合は、法的に正しく事業を運営しているかどうかを必ず確認しましょう。

7-2 教育・研修の実施

傭車先のドライバーは自社社員ではないため、自社の輸送品質や接客マナー、安全基準を満たしていない可能性があります。

取引先とのトラブルを回避するために、傭車を依頼する前に、自社の方針を共有しておくことが大切です。

自社のブランドイメージを守るためにも、運転マナーや荷扱いに関する最低限のルールは、あらかじめ徹底しておきましょう。

7-3 責任の所在を明確にする

傭車を利用する際には、万が一、トラブルが発生した場合に備えて、責任の所在を契約時に明確にしておくことが重要です。

たとえば、遅延や積荷の破損が起きた場合に、誰が対応・補償を行うのかを事前に取り決めておくことで、後々のトラブルを防止できます。

一般的に、荷物に関するトラブルが発生した場合は、荷主側の責任となる場合が多いですが、事前に契約書などで割合を決めておくことでリスクを分散できるでしょう。

ただし、傭車契約はお互いの合意が大前提です。

依頼したい業務内容を明確にして、双方が気持ちよく働けるような条件をしっかり話し合って決めましょう。

8. まとめ|傭車(庸車)の活用で業務効率アップを目指そう!

傭車の活用は、自社のリソースだけでは対応が難しい繁忙期や、急な配送依頼に対応できる手段として非常に有効です。

荷主にとっては安定した配送体制の確保ができ、一方で、運送会社にとっては業務効率の向上や業務拡大が期待できます。

ただし、荷主が傭車を利用する際は、貨物利用運送事業の登録や許可をとり、運送会社との契約内容を明確にした上で、配送を依頼することが重要です。

運送会社(引き受ける側)は、事故による遅延や貨物の破損が発生した際の、責任の所在を事前に把握しておきましょう。

傭車は、荷主と運送会社の双方にメリットがある手段なので、上手に活用して、安定した運送業務を実現しましょう。