災害時に車を運転して避難するときの心得|適切な避難行動や防災グッズを紹介

自然災害が発生した場合に備えて、自宅や職場からの避難手段として車を利用するケースを想定しておく必要があります。

車を使えば移動範囲が広がり、家族や荷物を安全に運べる利点がありますが、一方で交通渋滞やガソリン不足、避難所との連携不足など注意すべき点も多く存在します。

そこで本記事では、災害時の適切な避難方法や車で避難する際の心得、車中泊避難における注意点、さらに車に備えておきたい防災グッズについて詳しく解説します。

目次 / この記事でわかること

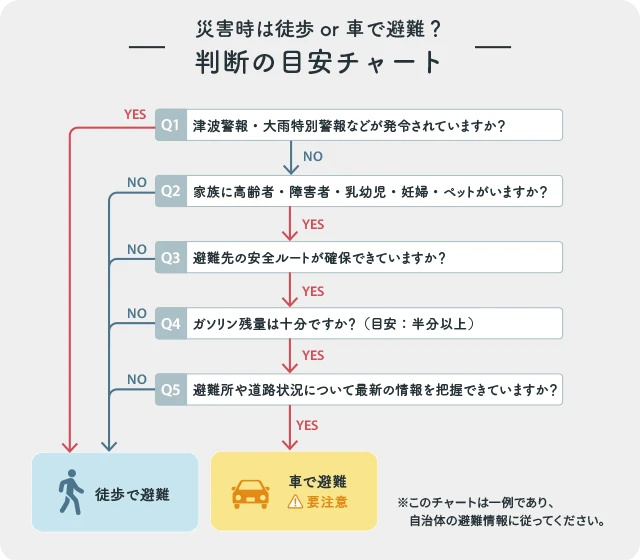

1. 【結論】災害時は原則徒歩で避難

災害発生時には、原則として徒歩での避難が推奨されています。

参考:3.避難の行動・避難方法|防災マニュアル(総務省消防庁)

車を運転しての避難は、車ごと災害に巻き込まれたり、渋滞やガソリン不足などにより、かえって身動きが取れなくなる危険があるためです。

ほかにも車を運転して避難した場合、以下のような状況に巻き込まれる可能性があります。

【車を運転して避難する場合のリスク】

- 家屋や電柱の倒壊により道路が塞がれ、渋滞が発生し、津波や火災から逃げ遅れる。

- 夜間の台風や大雨の際、視界不良のため車ごと河川に転落する。

- 信号機の故障など、交通状況の混乱により、車、歩行者などとの交通事故を引き起こす。

- 車内で長時間過ごすことにより、エコノミークラス症候群などの健康被害を発症する。

車での避難はさまざまなリスクが想定されるため、できる限り徒歩で避難しましょう。

ただし、避難方法に「これが正解」という絶対的なものはありません。

体が不自由な高齢者や障害のある方、乳幼児やペットと一緒に避難する場合は、車での避難が適しているケースがあります。

事前にハザードマップで危険箇所を確認し、最新のニュースをチェックしながら状況に応じた方法で避難することが大切です。

2. 運転中に災害(地震)が発生|適切な避難行動とは?

運転中に大きな地震が発生した場合、ドライバーは以下の手順で車を適切に扱う必要があります。

【運転中に地震が発生した場合の避難行動】

- 1. 急ハンドル・急ブレーキを避け、できるだけ安全な方法で道路の左側に車を停止させること。

- 2. 停止後は、カーラジオなどにより地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動すること。

- 3. 引き続き運転するときは、道路の損壊、信号機の作動停止、道路上の障害物などに十分注意すること。

- 4. 車を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。

- 5. やむを得ず道路上において避難するときは、道路の左側に寄せて駐車しエンジンを止め、車のキーはつけたままとするか、運転席などの車内のわかりやすい場所においておくこととし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。

- 6. 駐車するときは避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないこと。

高速道路から徒歩で避難する際は、1kmごとに非常口が設けられているため、近くの非常口を確認し、速やかに通路を使って地上へ避難しましょう。

大地震が起きた際には、津波が押し寄せる可能性もあるため、落ち着いて周囲の状況を確認しつつ、場合によっては車での避難を判断することも重要です。

3. 災害時に「車で避難」を選択した人の理由

災害時は原則として徒歩避難が推奨されていますが、実際には「車で避難」を選ぶ人も少なくありません。

その背景には、家族構成や生活環境、そして安全性や利便性への配慮が大きく関係しています。

本章では、車での避難を選択した人のケースについて解説します。

3-1 高齢者・子どもがいる

高齢者や小さな子どもがいる家庭では、徒歩避難が体力的に難しく、避難途中で体調の変化がおこったり、逃げ遅れて災害に巻き込まれたりするリスクが考えられます。

そのため、車で避難することで、比較的安全かつ迅速に避難先へ移動できる可能性があります。

また、必要な医薬品や食料、着替えやオムツなどを積み込める点も、大きなメリットと言えるでしょう。

ただし、車での避難は、道路の損壊や渋滞などにより、災害に巻き込まれる危険性があることを把握しておきましょう。

3-2 ペットがいる

避難所によってはペットの受け入れが禁止されている場合があるため、車での避難を選ぶ人は少なくありません。

車であればケージや必要なグッズを持ち込むことができ、ペットにも比較的、安心できる環境を与えられます。

また、ムダ吠えや糞尿の匂い、動物アレルギーなどで、ほかの避難者に迷惑をかけにくい点や感染症対策の観点からも、車での避難は有効な選択肢といえるでしょう。

ペットを飼っている場合は、事前に避難場所の受け入れ状況や、災害が起こった際にどう行動するかシミュレーションしておきましょう。

3-3 プライバシーの確保・防犯対策

避難所は多くの人が集まるため、プライバシーの確保が難しく、防犯面で不安を感じる人も少なくありません。

これまでに発生した災害における避難所生活では、以下のようなトラブルが報告されています。

【避難所生活で発生したトラブル】

- 仕切りのない状態での生活

- 着替え場所の不足、男女共用トイレでの不安

- トイレでののぞき、盗撮行為

- 女性や子供を狙った性暴力、性被害

- 授乳時の視線

- 避難所生活での周囲の生活音や視線、スマホの照明による睡眠不足 など

女性や小さな子どもがいる家庭では、防犯上の観点から安心して休める空間が必要です。

車であれば、周囲に気を使わず自分たちだけのスペースを確保できるため、防犯上のリスクもある程度軽減できます。

3-4 移動手段の確保

災害時には状況が刻一刻と変化するため、柔軟に移動できる手段があると大きな助けになります。

車であれば安全な場所へすぐに移動できるだけでなく、避難所が満員だった場合に別の避難所へ移動することも可能です。

さらに、車内に食料や水、防災用品を積んでおけば、一時的な生活拠点としても活用できます。

このように、移動手段の確保は避難中の大きな安心材料になります。

4. 災害時に車を運転して避難するときの3つの心得

災害時は徒歩での避難が原則とされていますが、体の不自由な人や小さな子どもがいる家庭では、車での避難を選ばざるを得ないケースもあります。

しかし、車を運転する場合、いくつかのリスクがあるため、事前に車での避難のリスクを心得ておくことが大切です。

本章では、車で避難する際に押さえておきたい3つの心得を紹介します。

4-1 時間に余裕を持って避難する

大きな地震や津波警報が出た場合、多くの人が一斉に避難するため、スムーズに進めなくなる可能性があり、狭い道路では歩行者との接触を避けるために減速が必要となり、結果的に避難に時間がかかる場合も考えられます。

さらに、避難経路の破損により、迂回やUターンが発生し、交通の流れが妨げられて渋滞が発生する場合もあります。

実際に、能登半島地震の発生時、富山県では、津波警報が発表されてから海岸部から内陸部へ向かう道路で渋滞が発生し、避難方法の周知徹底や迅速な避難行動の重要性が浮き彫りになりました。

洪水や土砂災害が迫ってからの避難は、渋滞に巻き込まれ、命に危険を及ぼす恐れがあるため、できるだけ早めに、時間に余裕を持って避難を始めましょう。

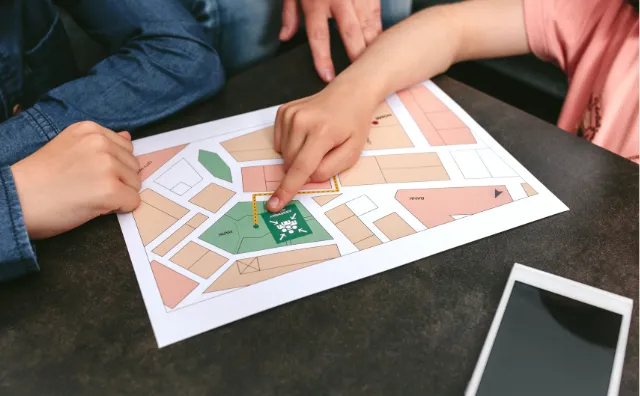

4-2 危険箇所を事前に把握する

車での避難は便利な一方で、道路の寸断や土砂崩れ、冠水といったリスクが伴います。

そのため、日頃からハザードマップを確認し、自宅周辺や通勤・通学経路に危険箇所がないかを把握することが大切です。

ハザードマップは、国土交通省が提供する「ハザードマップポータルサイト」で閲覧できるほか、市区町村の窓口や公式サイトからも入手可能です。

また、自治体が提供する防災アプリや、以下の防災アプリを活用することで、最新の避難指示・勧告、交通情報、避難場所情報を確認できるため、運転中に災害に巻き込まれるリスクを回避しながら避難できます。

災害時の安全な避難経路をあらかじめ想定し、安全に避難できるように備えておきましょう。

4-3 避難場所を検討する

車での避難を前提としていない避難所が多いため、駐車スペースが限られている場合があります。

特に学校やコミュニティーセンターが指定避難所となっている場合、市区町村によっては、車での避難を想定していないケースもあります。

そのため、どの避難場所に向かうのかを事前に検討し、可能であれば車での避難の受け入れが可能な場所を確認しておくことが大切です。

【避難先の例】

- 洪水や土砂災害の恐れのない安全な高台

- 民間の駐車場

- 親戚や知人宅 など

指定避難所や駐車場が満員になる可能性もあるため、複数の避難先候補を用意しておくと安心です。

5. 【Q&A】災害時に車を運転して避難する場合のよくある質問

いざ災害が発生すると、車を使って避難するかどうか迷う方は少なくありません。

災害時に車で避難する場合は渋滞のリスクが高く、一瞬の判断が生死を分けることもあります。

そこで本章では、災害時に車で避難する場合のよくある質問をQ&A形式でまとめました。災害発生時の参考にしてください。

災害時に車はどうするべきですか?

災害時は原則として、徒歩での避難が推奨されます。

車での避難は、道路の渋滞や閉鎖、緊急車両の通行妨害を引き起こし、救助活動の遅延につながる可能性があるからです。

やむを得ず車で避難する場合は、事前に避難経路や避難所の確認、ガソリンの確保、防災グッズの準備を徹底し、自治体の指示にしたがって避難しましょう。

津波の際に車で逃げてはいけない理由は?

津波発生時は、車の速度よりも津波の到達速度が速い場合が多く、車で逃げようとすると渋滞に巻き込まれて避難が遅れ、津波にのまれるリスクが非常に高まります。

また、水深50cmまで浸水するとドアが開かなくなり、水没するとさらに脱出が困難になり、命の危険にさらされます。

実際、東日本大震災では、運転中に車が浸水した方や車ごと流されて犠牲になった方もいました。

津波警報が発令された場合は、車を置いてすぐに高台へ徒歩で避難することが、命を守るための最も適切な行動だと言われています。

災害時に車のガソリンがなくなった場合はどうする?

災害時はガソリンスタンドが閉鎖されたり、ガソリンの供給が停止したりする可能性があります。

燃料が不足した場合は、JAFなどのロードサービスが利用できないことも想定し、無理な移動は避け、安全な場所に停車して救助を待つことを検討してください。

災害はいつ発生するか分からないため、日頃から車のガソリンは、余裕をもって給油しておく(半分以上の状態を保つ)ことが大切です。

災害時にペットを連れて逃げる場合の注意点は?

ペットを車に乗せて避難する場合は、ケージやキャリーバッグに入れ、脱走や事故を防ぐ対策が必要です。

また、暑さ対策や寒さ対策も行い、避難先でパニックにならないように、日頃からクレートに入る練習を行いましょう。

避難所によってはペット同伴が認められない場合もあるため、事前にペットとの同行避難が可能な避難所を確認することも大切です。

6. 車中泊避難における6つの注意点

災害時に車中泊避難を選択する人は少なくありませんが、過ごし方には注意が必要です。

限られた空間で長時間過ごすことで、健康被害や思わぬ事故につながる可能性もあります。

そこで本章では、車中泊避難を行う際に特に気をつけたい6つのポイントを解説します。

6-1 エコノミークラス症候群

食事や水分を十分に摂らず、狭い車内で長時間同じ姿勢を続けると、足の血流が悪くなり「エコノミークラス症候群」を引き起こす危険があります。

血行不良により血栓ができ、肺につまって肺塞栓などを誘発する恐れがあると言われているため、高齢者や持病のある方は特に注意が必要です。

新潟中越地震や熊本地震では、多くの方が車中泊避難を選択し、40〜60代の女性の発症が多くみられ、途中で入院する方や肺塞栓で亡くなる方もいました。

車中泊避難の際は、こまめに足を動かす、定期的に外に出てストレッチを行う、水分をしっかり摂取するなど、血流を促す工夫を心がけましょう。

6-2 体調管理・心と体のケア

車中泊避難は生活リズムが乱れやすく、疲労やストレスが蓄積しやすい傾向があります。

適度な運動を心がけ、体を冷やさない工夫や睡眠の質を高めるためのアイテムを準備すると安心です。

また、大きな災害の後では、お酒の量が増えたり、いつも飲まない人でも飲むようになったりするケースがみられます。

多量飲酒は肝臓に大きな負担をかけるほか、アルコール依存症につながるリスクもあります。

お酒で不安や孤独感を紛らわすのではなく、家族や周囲の人と声をかけ合いながら、心のケアにも意識を向けることが大切です。

6-3 一酸化炭素中毒

長時間アイドリング状態にしていると、一酸化炭素中毒の危険性が高まります。

特に、積雪でマフラーが塞がれると危険なため、こまめに除雪を行いましょう。

ほかにも、以下のようなことに気をつけて過ごしましょう。

【車中泊避難における一酸化炭素中毒対策】

- 一晩中のアイドリングを避ける

- 他の車の排気ガスを取り込まないように、距離をとって駐車する

- こまめに車のドアや窓を開けて、空気の入れ替えを行う

- 一酸化炭素アラームを設置する

車中泊避難をする際は、こまめな換気を心がけ、エンジンを長時間かけっぱなしにしないことが命を守る上で重要です。

6-4 熱中症・低体温症

夏場は高温による熱中症、冬場は寒さによる低体温症のリスクがあります。

季節に応じて窓の断熱対策や換気、携帯用扇風機や毛布の準備が必要です。

ほかにも以下のような暑さ対策や寒さ対策を行い、体調管理に気をつけましょう。

| 暑さ対策 | ・サンシェードなどで日差しを防ぐ。 ・防犯対策を行った上で、車のドアや窓を開ける。 ・日中はできるだけ車外で過ごす。 ・どうしても暑い日はエアコンを使用する。 |

|---|---|

| 寒さ対策 | ・ウィンドシェードやカーテンなどを使用して窓から伝わる冷気を遮る。 ・夜間の底冷えを防ぐために断熱シートを敷き、寝袋などで体をしっかり保温する。 ・アウトドア用のダウンや、発熱・保温インナーなどで寒さ対策する。 ・どうしても寒い日はエアコンを使用する。 |

気温の変化に柔軟に対応できる装備を揃え、身の危険を感じるほどの悪天候に遭遇した場合は、決して無理をせず、早めに建物に避難しましょう。

6-5 安全な場所の確保と防犯対策

車中泊をする場合は、駐車場所に細心の注意を払い、防犯対策を行いましょう。

特に、避難先では車上荒らしや 、 いたずらにあう可能性もあるため、人気のない暗い場所での駐車は避けた方が安全です。

また、車の施錠を徹底し、窓に断熱シートや段ボールを貼りつけて、貴重品を外から見えない場所に保管することも大切です。

女性や子どもの場合、性被害のリスクがあるため、以下のようなことに気をつけましょう。

【避難所で気をつけること】

- 1人行動はできるだけ控える

- トイレやお風呂に行く場合は複数人で行動する

- 相談窓口を教え合う(性犯罪被害相談電話番号 #8103)

- 防犯ブザーや笛を持ち歩く

- 困った時は我慢せず声をあげる

このほか、女性が避難所の運営に関わることで、安全が保たれやすいことが分かっています。

洗濯物を干すスペースや生理用品の配布方法などに不安がある場合は、遠慮せずに運営に相談したり、自ら運営に参加したりするなど、自分や周囲の人の安全を守りましょう。

参考:コロナ禍でもすぐできる – 防災アクションガイド(PDF)|全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)

6-6 マナーを守る

車中泊避難では、多くの人が限られたスペースを共有します。

実際、災害時における避難生活では、エンジンのかけっぱなしによる騒音や、ゴミの放置、ペットボトルなどで場所取りをするマナー違反があったようです。

駐車場や共用スペースでは譲り合いを心がけ、周囲への配慮を忘れないことが大切です。

マナーを守ることで協力関係も生まれやすく、必要に応じてルールを作ることで、避難生活を快適に過ごしやすくなります。

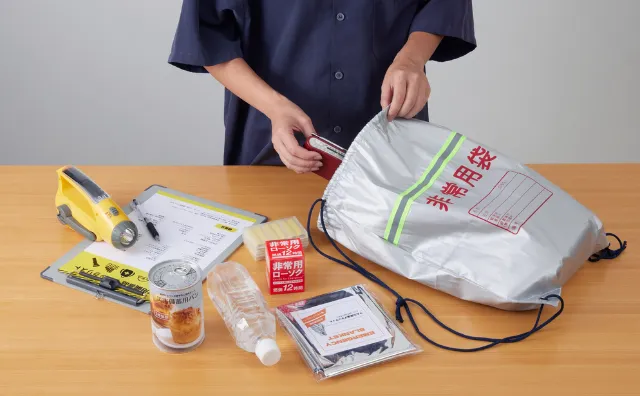

7. 車に積んでおきたい基本の防災グッズ

災害時に車で避難する場合、最低限の防災グッズを備えておくことで、避難途中に遭遇した災害からの脱出や、急な避難生活に対応できます。

特に洪水や地震などの影響で避難所へすぐに入れない場合や、車中泊を余儀なくされる場合を考慮して、食料・水・衛生用品・防寒具・通信手段などを事前に準備しておくことが大切です。

以下の「車に積んでおきたい基本の防災グッズ」の一覧表をご確認ください。

| 防災グッズ | 用途・備考 |

|---|---|

| 水・食べ物 | 最低でも1人3日分の水と食料を準備する(飲料水・栄養補助食品・缶詰など)。 |

| 簡易トイレ | 渋滞中や避難所不足の際に有効。 |

| 衛生・生活用品 | アルコールティッシュ・マスク・使い捨て手袋・歯磨きセット・汗拭きシート・生理用品など。 |

| 応急処置用具・医薬品 | 包帯・絆創膏・常備薬(解熱剤や胃腸薬など)。 |

| 暑さ・寒さ対策グッズ | 夏場:ウィンドウネット、うちわ、瞬間冷却スプレー、虫除けスプレー、塩飴・塩分タブレットなど。 冬場:毛布、カイロ、アルミ温熱シートなど。 |

| 手回し式充電機 | 懐中電灯・スマホ充電・ラジオ機能付きの万能タイプなら停電時も安心。 |

| 折りたたみ式マット・エアーベッド | 避難生活で体の負担を軽減する場合に有効。 |

| 脱出ハンマー | 車内に閉じ込められた場合、窓を割ったり、シートベルトを切ったりできる。 |

| 軍手 | 瓦礫の撤去や、物資の運搬時に有効。 |

防災グッズは、「飲食」「衛生」「安全」「情報確保」「快適性」の5つの観点から揃えるのがポイントです。

特に近年はゲリラ豪雨や大地震など予測困難な災害が増えており、普段から車に備えておくことで、いざというとき慌てずに対応できます。

「まだ大丈夫」と思って準備を後回しにするのではなく、今日から少しずつでも車に防災セットを揃えて、自分や家族の命を守りましょう。

7-1 EV(電気自動車)は非常用電源にもなる

近年はEV(電気自動車)の普及が進んでおり、災害時には「移動手段」としてだけでなく「非常用電源」として活用できるケースも増えています。

車種によっては家庭用電源(V2H)に対応しており、照明やスマホ充電、医療機器の利用などにも役立ちます。

ガソリン車・EVどちらの場合も、災害時に備えて「燃料・電力を半分以上維持しておく」習慣をつけておくと安心です。

8. まとめ|災害時に車を運転する場合は余裕を持って行動しよう

車での避難は、家族や荷物を安全に運べる利点がありますが、渋滞やガソリン不足、道路状況の悪化など、想定外の事態が発生する可能性が高いため、原則として徒歩避難が推奨されています。

やむを得ず車で移動する場合は、安全な避難経路を確認し、細心の注意を払いながら運転しましょう。

また、日頃から避難場所や避難経路を事前に把握し、防災グッズや食料を車に積んでおくことで、スムーズに避難でき、車からの緊急脱出やケガの手当て、車中泊にも対応できます。

いざという時に落ち着いて行動できるように、適切な避難行動や避難後の生活について理解を深め、災害に備えましょう。