走行距離課税はいつ導入される?海外事例やメリット・デメリット・自動車関連の税金を紹介

近年、EV車への乗り換え需要が高まるとともに、ガソリン税の減収が予想され、新たな財源確保の手段として走行距離課税が注目されています。

走行距離に応じて税金が課される走行距離課税は、日本では本格導入されていないものの、たびたび議論されており、自動車ユーザーや運送業界に従事する方にとって、今後の動向が気になるテーマです。

そこで本記事では、走行距離課税の概要や導入が検討されている背景、海外での導入事例、走行距離課税のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

既存の自動車関連の税金についても紹介しますので、走行距離課税が導入された場合に、日常生活にどのような影響があるのかを考えてみましょう。

目次 / この記事でわかること

1. 走行距離課税とは?対象車や導入が検討されている背景

走行距離課税とは、車の走行距離に応じて税金を課す新しい制度です。

走行距離課税の導入にあたっては、現時点で課題が山積しているため、本格導入の見通しは立っていません。

ただし、将来的に導入される可能性があるため、本章では、走行距離課税の概要や対象車、導入の背景について詳しく解説します。

1-1 走行距離課税とは?

走行距離課税とは、車の走行距離に応じて税金をかける制度です。

2022年10月に行われた参議院予算委員会で議論されたことをきっかけに、ガソリン税の減収や、若者の車離れによる自動車関連の税減収の対応策として、注目されはじめました。

走行税とも言われており、日本では未導入の税金制度ですが、海外の一部の国や地域ではすでに導入されています。

1-2 走行距離課税の対象車は?

現時点では、ガソリン車・ディーゼル車・EV車・ハイブリッド車など、すべての自動車が課税対象になると考えられています。

特に、EV車やハイブリッド車など、ガソリン税や軽油税がかからない車両は、走行距離課税の対象になる可能性が高いです。

ガソリン車の場合、ガソリン税との二重課税になってしまうため、導入する場合は、制度の調整が必要とされています。

すでに自動車税(種別割)が免除されている救急車や消防車、パトカーなどについては、走行距離課税も対象から除外される、または軽減措置が講じられる可能性があるとされています。

1-3 走行距離課税の導入が検討されている背景

走行距離課税が議論されている背景には、EV車の普及によってガソリン税の減収が懸念されることや、若者の車離れなどの社会的な変化があります。

日本の新車販売におけるEV車の普及率は、2025年時点で約2.9%(2024年時点での予測値)と世界的に見ても低水準にとどまっており、政府はEV車の購入時の補助金制度を導入し、今後さらなる普及拡大を目指しています。

しかし、EV車が増えることで、ガソリン税収の先細りや、ガソリン車との税負担の公平性を不安視する声があり、走行距離課税の導入が検討されるようになりました。

また、近年は、運転免許は取得しているものの、経済的な理由などで車を保有しない若者が増加傾向にあり、将来的な財源不足に備えて走行距離課税が注目されています。

現在の自動車関連の税金は、道路の建設や整備だけでなく、社会保障や教育、地方の行政サービスの財源としても重要な役割を担っているため、今後、走行距離課税が新たな財源として導入される見込みです。

ただし、導入にあたってはさまざまな課題が残っているため、具体的な導入時期は決まっていません。

2. 海外における走行距離課税の導入事例

走行距離課税は、ガソリン税にかわる新たなインフラ維持の財源として、海外でも導入・検討がすすんでおり、ニュージーランドやドイツ、アメリカ(オレゴン州)では、一定の成果を上げています。

本章では、これら3か国の取り組みについて紹介します。

2-1 ニュージーランド

ニュージーランドは、走行距離課税にあたる「道路利用車料(RUC: Road User Charges)」を世界ではじめて導入した国であり、道路インフラの維持をまかなうモデルとして定着しています。

道路利用車料の制度の特徴は以下のとおりです。

- 走行距離記録装置や自動車の距離計を用いて税額が決定される。もしくは、1000キロ単位で走行距離を事前申請し、それに応じた税金を納める。

- 事前申請した走行距離を超過した場合は、改めて申請が必要。

- 金額は車種によって91種類に分けられる。(小型バスで1000キロあたり約5000円)

- 公道を走行しない農業作業車、工場内作業車は対象外。

- 対象車はRUCライセンスのラベルを車の見えやすい位置に掲示する。など

従来は、ディーゼル車や総重量が3.5トンを超える大型車両が課税対象でしたが、2024年4月1日から、EV車やハイブリッド車も対象になりました。

2-2 ドイツ

ドイツでは、2005年から走行距離課税にあたる「重量貨物車課金(LKW-Maut)」を導入しています。

導入当初は、12トン以上の貨物車が対象でしたが、2024年7月1日から3.5トン以上まで引き下げられました。

税金額の計算には、GPSを搭載した専用の車載器が使われており、距離や車両の排出量に応じた金額を徴収しています。

徴収された税金は、道路整備や維持管理に充てられています。

2-3 アメリカ(オレゴン州)

アメリカのオレゴン州では、乗用車を対象に2015年から「走行距離課税(OreGO)」を導入しています。

走行距離計やGPSを搭載した専用装置を使用して走行距離を計測し、1マイル(約1.6km)あたり1.9セント(約3円)の税金を課す仕組みです。

制度は段階的に拡大されており、現在、カリフォルニア州やコロラド州などを含めた17州で、走行距離課税の導入に向けた実証実験や調査が行われています。

3. 走行距離課税を導入する3つのメリット

導入までの課題が多い走行距離課税ですが、持続可能なモビリティ社会の実現に向けた有効な手段として注目されています。

本章では、走行距離課税の導入で期待される3つのメリットについて紹介します。

3-1 ガソリン車とEV車の公平性が保たれる

従来の課税制度では、ガソリン車はガソリン税を負担していますが、EV車は燃料を使わないため、道路使用に対する税負担が免除されているのが現状です。

走行距離課税は、「どれだけ道路を利用したか」に基づいて課税されるため、不公平感が解消されることが期待されています。

これにより、自動車ユーザーの税負担が、EV車の普及によって偏ることなく、公共インフラ整備の財源確保にもつながります。

3-2 走行距離が短い場合はお得

現在の自動車税は、排気量や車種によって一律に課税される仕組みのため、年間の走行距離が短い人にとっては「利用頻度に関係なく同じ税金を払うのは不公平だ」と感じる原因となっています。

走行距離課税が導入されれば、実際の走行距離に応じて課税されるため、車の利用頻度が少ない人にとっては税負担を抑えられ、不公平感も解消されます。

普段からほとんど運転しない人や自宅近辺を日常的に運転する人にとっては、合理的で経済的な制度といえるでしょう。

3-3 環境負荷の低減

走行距離課税が導入されれば、自動車の使用抑制につながることから、CO2排出量の削減など環境保護にも貢献すると期待されています。

環境への負荷を減らすと同時に、公共交通機関やカーシェアの利用促進にもつながり、持続可能な交通社会の構築に貢献する制度として注目されています。

4. 走行距離課税を導入する7つのデメリット

走行距離課税は公平性や環境対策の観点で注目される一方で、さまざまな導入課題が指摘されているのが現状です。

特に、運送業や地方在住者への経済的影響、二重課税の懸念、プライバシーの問題など、多方面にわたるデメリットが指摘されています。

そこで本章では、走行距離課税の導入による7つのデメリットを解説します。

4-1 運送業界の負担が大きすぎる

走行距離が多い運送業界は、税金の負担額が大幅に増加する恐れがあります。

高騰しているガソリン税に加えて、走行距離にも課税されれば、経費が圧迫され、料金の値上げやサービス縮小につながる可能性があります。

運送会社の運賃は、走行距離や荷物量に基づいて決まる仕組みです。

走れば走る分だけ収益が上がるため、特に中小規模の運送業者にとっては経営を圧迫する要因となる可能性があり、業界全体への影響が懸念されています。

また、物流コストの上昇で配送料を値上げせざるを得ず、結果として物価高騰を招き、消費者の家計を圧迫する可能性があります。

4-2 地方在住者の負担が増える

地方では公共交通機関が整備されていない地域が多く、自家用車に依存せざるを得ません。

通勤や通学、買い物にも長距離移動が必要となるため、走行距離課税が導入されると都市部と比べて負担が重くなります。

地方在住者の生活コストの増加が懸念され、地域経済の活性化を妨げる要因になりかねないと考えられています。

4-3 二重課税になる可能性がある

現在の制度では、自動車税やガソリン税など、複数の税金が自動車に対して課されています。

この状況で新たに走行距離課税が導入されると、ガソリン車の利用者にとっては「二重課税」と感じられる可能性があります。

さらに、ガソリン購入時の消費税は付加価値税であり本質的に重複課税とは異なるものの、利用者感覚では「三重課税」と感じられる可能性があり、過剰な負担感を与えかねません。

このような多重課税は、納税者の反発を招き、税制全体への信頼を損なう恐れがあります。

4-4 公共交通機関の値上げにつながる

バスやタクシーなどの公共交通機関も車両を用いて長距離を走行するため、走行距離課税の影響を大きく受けます。

カーシェアリングやレンタカーも同様です。

事業者の負担が増えれば、そのコストが運賃に反映されるため、結果として利用者の負担増加に直結し、利用のハードルが上がる可能性があります。

4-5 自動車離れを加速させる

現在、若者の車離れが指摘されていますが、走行距離課税の導入によりさらに税負担が増え、車離れを加速させる可能性があります。

すでに、車の維持費や保険料の高さが課題となっている中、さらに新たな課税が加われば、自家用車の保有を避ける人が増加するでしょう。

結果として、自動車関連産業にもマイナスの影響を与えることが予想されます。

4-6 プライバシーの侵害につながる

走行距離を正確に把握するためには、車両の位置情報や運行データの取得が必要です。

しかし、個人情報や移動履歴が収集・管理されるため、プライバシーの侵害につながるリスクが指摘されています。

また、不正利用された場合、個人の生活が監視されるような状況になりかねません。

導入にあたっては、取得した情報の厳格な取り扱いルールと、監視体制の構築が求められています。

4-7 観光・レジャー産業に悪影響が及ぶ可能性がある

走行距離に応じて税負担が増加するとなれば、ドライブや旅行を控える人が増えるかもしれません。

結果として、観光地への来訪者数が減少し、宿泊・飲食・レジャー施設などの関連産業にも悪影響を及ぼすことが懸念されています。

あらゆる産業への影響が懸念され、各業界や消費者から反発の声が出る可能性があります。

5. 既存の自動車関連の税金

自動車を保有・使用する際には、さまざまな税金がかけられています。

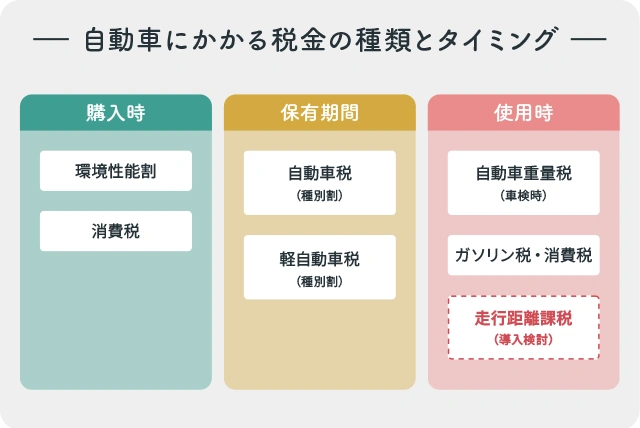

これらの税金は「購入時」「保有段階」「使用時」といったタイミングで課され、走行距離課税の導入を検討する上でも、既存の税金との重複や整理が大きな論点となります。

本章では、自動車にかかるさまざまな税金が「いつ発生するのか」を分かりやすく解説します。

上記図のとおり、自動車には「購入時」「保有期間」「使用時」のそれぞれで税金が発生します。

以下の表に、具体的な税目とその特徴をまとめました。

| 税目 | 課税のタイミング | 対象 | 課税主体 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 自動車税(種別割) | 毎年(保有時) | 登録車(普通車) | 都道府県 | 排気量に応じて税額が決まる |

| 軽自動車税(種別割) | 毎年(保有時) | 軽自動車 | 市区町村 | 一律または年式・様式によって変動する |

| 自動車重量税 | 車検時(購入・更新時) | 自動車の重量 | 国 | 車検のたびに課税される。エコカー減税対象あり |

| 環境性能割 | 購入時 | 新車・中古車の購入時 | 都道府県 | 燃費性能に応じて0〜3%の課税(一部のEV車は非課税) |

| ガソリン税 | 給油時 | ガソリン | 国と地方自治体 | ガソリン1Lあたり53.8円(うち地方道路税5.2円) |

| 消費税 | 車両購入時・給油時・整備費用・部品購入時 | ガソリン・車両価格・整備費・部品など | 国 | 現在の税率は10% |

これに加えて自賠責保険の負担もあるため、普通車を利用する場合、以下のような金額シミュレーションになります。

| 税目 | 税金の想定金額 |

|---|---|

| 自動車税(種別割) | 約35,000円 |

| 自動車重量税 | 約3,750円(エコカー減税後50%軽減) |

| 環境性能割 | 約20,300円(車両価格の約1%) |

| ガソリン税 | 約41,600円(年間走行15,000kmで想定) |

| 消費税 | 約202,860円(車両価格2,028,600円×10%) 約4,100円(ガソリン価格×10%) |

| 自賠責保険 | 約7,840円(新車購入時37ヶ月契約で約24,190円) |

※東京都在住を想定

2024年度販売台数1位のトヨタカローラで試算すると、毎年おおよそ30万円、車検費用(8万円を2年で割った場合)や駐車場代(都内月平均3万円)も考慮すると、都内在住者の年間維持費の合計は約72万円になります。

あくまでも一例なので、合計額は車種や年式、使い方によって大きく変動しますが、ここに走行距離課税が課されることで、さらに自動車ユーザーの負担が増えることが予想されます。

EV車やハイブリッド車の場合、購入時に補助金が活用できることや、オイル交換などのメンテナンス費用やガソリン代が少額で済むことから、シミュレーションの金額よりも安くなる可能性が高いです。

以下の関連記事では、EV車の補助金一覧を紹介していますので、今後購入を考えている方は、あわせて参考にしてください。

6. まとめ|走行距離課税が与える社会への影響は大きい

本記事では、走行距離課税の概要や導入が検討されている背景、海外での導入事例、走行距離課税のメリット・デメリット、既存の自動車関連の税金について紹介しました。

走行距離課税は、特定の燃料に依存しない公平な課税体系が作れますが、地方在住者や運送事業者への影響は大きく、プライバシー保護の問題なども議論されています。

技術的な側面、公平性の確保、そして社会全体への影響を考慮した上で、慎重な検討が求められているため、現時点では、具体的な導入時期は決まっていません。

わたしたちの生活様式や、運送業界、観光業界などの各産業の構造に、大きな影響を与える可能性があるため、今後の動向を注視していきましょう。