飲酒後の入浴・サウナ・運動でアルコールは抜けるのか?汗や尿を出せばいいわけじゃない

飲酒後に、アルコールを排出するため入浴やサウナ、運動で汗を大量にかこうとする方がいますが、一般的にこの方法では、アルコールは早く抜けないとされています。

むしろ、無理やり汗をかくことで脱水症状を引き起こす可能性があるため、おすすめできる方法ではありません。

そこで本記事では、アルコール代謝の仕組みや、飲酒前後の運動やサウナが及ぼす健康リスク、「飲酒と運動・サウナ」に関するよくある質問について詳しく解説し、適切なお酒の楽しみ方について考えていきます。

目次 / この記事でわかること

1. 【仕組み】そもそもアルコールはどう代謝されるの?

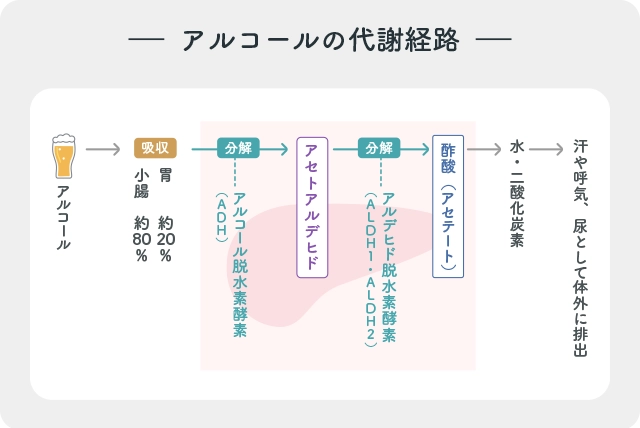

口から入ったアルコールは、胃で約20%、小腸で約80%が吸収され、血液を通じて全身に運ばれます。

アルコールの大部分は肝臓で分解され、肝臓内でADH(アルコール脱水素酵素)などによってアセトアルデヒドに変換されます。

このアセトアルデヒドは、悪酔いや頭痛、動悸などの原因となる毒性が強い化学物質です。

アセトアルデヒドは、ALDH(アルデヒド脱水素酵素)によって酢酸に分解され、血液を介して全身を巡ったあと、水と二酸化炭素に分解され、体外へ排出されます。

ALDH(アルデヒド脱水素酵素)には、ALDH1とALDH2の2種類があり、ALDH2の活性が低い、もしくは欠けている体質の方は、アセトアルデヒドの分解が進みにくく、顔が赤くなったり、体調不良や二日酔いになる可能性が高いとされています。

関連記事:

『「鍛えるとお酒(アルコール)に強くなる」は本当?お酒と上手に付き合う方法を解説』

『お酒で顔が赤くなるのはなぜ?強い人・弱い人の違いや赤くならない方法を解説』

2. 汗や尿で排出されるアルコールは約2〜10%

摂取したアルコールのうち2〜10%は、そのままのかたちで呼気・汗・尿として排泄されると言われています。

汗や尿として排出される場合、体内の水分やミネラルが失われやすく、脱水症状や熱中症のリスクを高める点に注意が必要です。

また、アルコールには利尿作用があるため、入浴やサウナ、ゴルフなどのスポーツで大量に汗をかくと 、脱水症状などのリスクをさらに高めてしまいます。

低血圧や不整脈、ヒートショックなどを引き起こす可能性があり、場合によっては、重篤な症状を引き起こす恐れもあるため、「飲酒と入浴」「飲酒と運動」の組み合わせが危険であることを自覚し、安全にお酒を楽しむことが大切です。

そこで次の章では、安全にお酒を楽しむために、飲酒前後の入浴やサウナ、ゴルフなどのスポーツが、人間の体にどのように悪影響を及ぼすかについて解説します。

3. 飲酒前後の入浴・サウナの健康リスク

飲酒と入浴・サウナの組み合わせは、リラックス効果を期待して行う人も多いですが、実際は体に大きな負担をかける危険な行為です。

アルコールは血管を拡張し、血圧を変動させる作用があるため、入浴やサウナによる発汗や体温上昇と重なると、体調不良や事故のリスクが高まります。

そこで本章では、飲酒と入浴・サウナの組み合わせがどのように危険なのかについて、「飲酒後のサウナ」「サウナ後の飲酒」の2つのパターンにわけて解説します。

3-1 「飲酒後のサウナ」のリスク

飲酒後にお風呂やサウナへ入ると、アルコールの利尿作用と発汗作用が重なり、急激な脱水症状を引き起こす恐れがあります。

特に注意すべきなのが「ヒートショック」です。

ヒートショックとは、急激な温度変化により、血圧が乱高下したり、脈拍が乱れたりして、めまいや失神、心筋梗塞や脳卒中を引き起こす健康被害のことです。

アルコール摂取後は血圧が一時的に低下しているため、入浴による体温上昇で血圧がさらに下がり、ヒートショックのリスクが高まると言われています。

意識を失うと、怪我や溺れる危険性もあるため、飲酒後の入浴やサウナは控え、十分に時間を空けることが大切です。

3-2 「サウナ後の飲酒」のリスク

サウナ後の飲酒はアルコールの吸収速度を早めるため、通常よりも酔いが回りやすくなるとされています。

その結果、判断力の低下や急激な酩酊状態を招き、転倒や事故の危険が高まります。

また、長風呂や高温浴のあとの体は脱水状態のため、アルコール摂取量が増えやすく、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクを高めるため、非常に危険です。

サウナ後は、ミネラルウォーターやスポーツドリンクで水分補給し、十分な休息時間を設けましょう。

4. ゴルフなどのスポーツ前・中・後の健康リスク

ゴルフやテニスなどのスポーツは、健康維持やストレス解消、交流の場として幅広い世代に親しまれています。

しかし、飲酒との組み合わせには大きなリスクが伴います。

酔いが回り判断力が低下するだけでなく、怪我や事故につながる恐れがあるため、危険性を理解することが大切です。

そこで本章では、スポーツの「前・中・後」における飲酒のリスクを詳しく解説します。

4-1 「ゴルフなどのスポーツ前」の飲酒リスク

ゴルフなどのスポーツ前の飲酒は、中枢神経系を抑制し、判断力・反応速度・バランス感覚・協調性を低下させるため注意が必要です。

ゴルフの場合、打ちっぱなし練習場は打席間が狭く、酔ってふらつくとクラブを周囲の人や設備にぶつけたり、他人のクラブが自分に当たる事故の危険性も高まります。

また、ゴルフカートの飲酒運転による死亡事故も発生しており、多くのゴルフ場では、ゴルフカートの飲酒運転が禁止されています。

安全にスポーツを楽しむために、運動前のアルコール摂取は控えましょう。

4-2 「ゴルフなどのスポーツ中」の飲酒リスク

ゴルフ発祥の地とされるスコットランドでは、寒い冬場の18ホールを回るために、ウイスキーなどを少しずつ飲みながら、ゴルフを楽しんでいたと言われています。

ゴルフ場によっては、コースの途中で酒を販売している売店もあり、プレー中に飲酒することも可能です。

しかし、マナーと節度を守った上での楽しみ方であり、日本では、安全面から飲酒を禁止しているゴルフ場が増えています。

また、日本はスコットランドよりも気温や湿度が高く、発汗による水分不足に加え、アルコールの利尿作用で脱水症状が進行しやすい特徴があります。

熱中症や体調不良のリスクが高まるため、運動中の水分補給はアルコールではなく、水やスポーツドリンクを選びましょう。

4-3 「ゴルフなどのスポーツ後」の飲酒リスク

運動後の一杯を楽しみにする人も多いですが、運動直後の体は疲労と脱水でダメージを受けています。

この状態で飲酒すると、アルコールの吸収が速まり、通常よりも酔いやすくなるほか、脳や心臓に負担がかかり、脳梗塞や心筋梗塞などのリスクが高まるとされるため注意が必要です。

2000年代頃までは、ゴルフの後に飲み会が開かれることが多くみられましたが、近年は飲酒する人は少数派であり、社交の場としてではなく、スポーツとして捉えている人が増えていると言われています。

なお、車の飲酒運転も絶対に行ってはいけません。

法律で厳しく取り締まられており、重い罰則が科されます。

ゴルフ場でお酒を飲んだ場合は、自分で車を運転せず、タクシーや公共交通機関を利用して安全に帰宅しましょう。

以下の関連記事では、飲酒運転の罰則内容や、飲酒後何時間から運転できるのかについて詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

5. アルコールとゴルフやサウナは適度に楽しむと心得る

ゴルフやサウナは、心身の健康維持やリラックスに最適なアクティビティですが、アルコールと組み合わせると体への負担が大きくなります。

しかし、ゴルフのホール間や、サウナで汗を流した後の1杯のビールがたまらない!という意見も多いでしょう。

せっかくのリフレッシュ時間を充実したものにするためにも、節度をもって楽しむことが大切です。

そこで本章では「飲酒とゴルフ」「飲酒とサウナ」を安全に楽しむためのポイントを紹介します。

5-1 飲酒前後のゴルフ・サウナはなるべく控えることが前提

飲酒前後のゴルフは、集中力や反射神経が鈍ることで、打球事故や転倒の危険が高まります。

飲酒直後のサウナは、血圧低下によるヒートショックや、大量の発汗による脱水症状を引き起こしやすく、意識を失うリスクもあります。

どちらも「楽しむための行為」が「命に関わる危険」に変わる恐れがあるため、飲酒前後のプレーや入浴は控えることが重要です。

同行者からのお酒を断る場合は、「車で来ている」「家族と約束がある」など具体的な理由を伝えて明確に断りましょう。

正直に「お酒が飲めない」「体質的にアルコールに弱い」など伝えるのもひとつの方法です。

5-2 水分補給をしっかり行う

ゴルフやサウナでは大量の汗をかくため、体内の水分とミネラルが不足しがちです。

アルコールの利尿作用によりさらに水分が不足するため、水やスポーツドリンク、塩飴やタブレットなどでの水分・ミネラル補給が必須です。

こまめな水分補給は熱中症や体調不良の予防だけでなく、パフォーマンスの維持にもつながります。

5-3 無理をしない・休憩時間をしっかりとる

体調が優れないときや疲労を感じたときに無理をすると、怪我や事故につながります。

ゴルフのプレー中に気分が悪くなったら、すぐにプレーを中断し、涼しい場所に移動してゴルフ場に連絡し、必要であれば救急要請を検討しましょう。

サウナの途中でめまいなどを感じた場合は、すぐにサウナを出て、濡れた体を拭いて脱衣所などの涼しい場所で安静にすることが重要です。

前後に飲酒した場合、こうした体調不良のリスクが高まるため、無理をしないように心がけましょう。

5-4 こまめに体調チェックを行う

飲酒や暑さによる体調の変化は、自覚症状が出た時点で危険信号です。

寝不足、前日の飲酒、朝食抜きなど、日常のちょっとした無理が重なると脱水症状や熱中症のリスクは高まります。

特に熱中症の初期症状では、「いつもと違う」「感覚が鈍る」といった曖昧なケースが多く、疲労や夏バテと勘違いして重症化するまで気づきにくいとされています。

無理をせず早めに対応することで重篤な症状を防げるため、こまめに体調チェックを行い、細心の注意を払いながら、安全にゴルフやサウナを楽しみましょう。

5-5 マナーを守る

飲酒を伴うゴルフやスポーツでは、周囲の人への配慮も重要です。

酔った状態でのプレーや行動は、トラブルの原因になります。

特にゴルフ場では、飲酒に関連したトラブルが多く、大声で騒ぐ、ゴルフカートの飲酒運転で事故が発生するなどのケースがあるようです。

こうしたトラブルを背景に、ゴルフ帰りのドライバーを待ち構えた飲酒検問が実施されることもあり、利用者にはより一層、節度ある行動が求められています。

楽しい時間を台無しにしないためにも、公共交通機関や代行運転を利用するなどして、事前の準備を心がけましょう。

6. 【Q&A】飲酒とスポーツ・サウナに関するよくある質問

飲酒とスポーツ・サウナの組み合わせは、健康面でさまざまなリスクがありますが、「どの程度であれば安全に楽しめるのか」と疑問に思う方も少なくありません。

そこで本章では、飲酒とスポーツ・サウナについてよくある質問に答えながら、安全なタイミングや注意点を解説します。

二日酔いの時にゴルフや筋トレをしても大丈夫?

二日酔いの状態での運動はおすすめできません。

アルコールにより集中力が低下することで、怪我や事故の恐れがあり、脱水症状などの体調不良を引き起こす可能性があります。

また、アルコールは筋肉の合成を妨げるため、筋トレ効果が得られにくいと言われています。

さらに、自転車などのモータースポーツは飲酒運転のリスクがあるため、安全のためにも体調が回復するまで運動を控えましょう。

以下の関連記事では、二日酔いで運動やトレーニングがNGな理由について、より詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

お酒を飲んだ翌日にサウナに入っても大丈夫?

お酒を飲んだ翌日は、体内にアルコールが残っている可能性があります。

その状態で無理にサウナに入ると、血圧低下により、ヒートショックや脳梗塞、心筋梗塞のリスクを高めるため、二日酔いの症状がある場合は基本的に避けるべきです。

また、汗をかくことで脱水症状が進行し、さらに体調を悪化させる可能性があるため、安静に過ごすことが優先されます。

ノンアルコール飲料なら運動しても大丈夫?

日本の法律では、アルコール度数が1%以上になると酒類に分類されます。

ノンアルコール飲料は1%未満に抑えられていますが、商品によってはごく微量のアルコールを含む場合があります。

一方、アルコール度数0.00%と表示されている商品であれば、基本的に影響はありません。ただし、大量に摂取すると体質によっては酔いに似た症状が出る可能性もあるため注意が必要です。

運動中は、判断力や体調に影響するリスクを避けるため、ノンアルコール飲料であっても過信せず、飲むタイミングや量に気を配りましょう。

アルコールを早く抜く方法はある?

アルコールを早く抜く方法は基本的にありません。

「水をたくさん飲めば酔いが早く冷める」と思われがちですが、アルコールは肝臓で一定の速度でしか分解されません。

運動やサウナで汗を流しても代謝速度は変わらず、適度に水分補給しながら安静に過ごすことがもっとも有効な方法とされています。

飲酒後に運転できるのは何時間後?

一般的に、体重60kgの人がアルコール度数5%のビール(ロング缶・500ml)を飲んだ場合、アルコールが抜けるには、約4時間かかると言われています。

ただし、アルコールの分解速度は体格や体質によって異なるため、人によっては4時間以上かかる場合があります。

アルコールが完全に抜けるまでは、運転は厳禁です。

アルコールが抜けたと感じても、運転前にはアルコールチェッカーで濃度を測定し、運転が可能かどうかを確かめましょう。

以下の関連記事では、飲酒後に運転できる時間の目安や、飲酒運転の罰則などについて解説していますので、あわせて参考にしてください。

正しいアルコールの抜き方は?

アルコールの分解は主に肝臓で行われるため、大量の水を飲んだり、汗をかいたりすることは基本的にあまり効果はないとされています。

むしろ、脱水症状などの体調不良を引き起こす恐れがあるため、以下のような安全な方法でアルコールを抜くことが推奨されます。

【正しいアルコールの抜き方】

- 激しい運動を避けて安静にする

- こまめに水分補給を行う

- 睡眠をしっかりとり、体を休める

- バランスの良い食事をとる

シジミは二日酔いなどの症状を引き起こすアセトアルデヒドの分解を促進する作用があると言われています。

インスタントの味噌汁などを取り入れて、体を温めながら栄養補給するのも効果的です。

7. 健康的にお酒を楽しむための「適正飲酒の10か条」

アルコールは、適量であればリラックス効果やコミュニケーションを円滑にする手助けとなり、健康面でのメリットもあるとされています。

しかし、摂取量や飲むタイミングを誤ると、健康を損なう恐れがあるため、意識的にコントロールすることが重要です。

公益社団法人アルコール健康医学協会では、お酒を楽しく飲むためのポイントとして「適正飲酒の10か条」を推奨しています。

【適正飲酒の10か条】

引用:適正飲酒の10か条 |公益社団法人アルコール健康医学協会

- 談笑し楽しく飲むのが基本です

- 食べながら適量範囲でゆっくりと

- 強い酒薄めて飲むのがおすすめです

- つくろうよ週に二日は休肝日

- やめようよ きりなく長い飲み続け

- 許さない 他人(ひと)への無理強い・イッキ飲み

- アルコール 薬と一緒は危険です

- 飲まないで 妊娠中と授乳期は

- 飲酒後の運動・入浴要注意

- 肝臓など定期検査を忘れずに

お酒を飲む時は、この「適正飲酒の10か条」を意識して飲むことで、美味しいお酒を健康的に楽しむことができます。

日常的な飲酒習慣がある方は、休肝日を設けることで肝臓の負担を軽減でき、アルコール性肝障害などのリスクを下げると言われています。

健康を維持するために、週に2日程度の休肝日を設けて肝臓を休めましょう。

以下の関連記事では、休肝日が肝臓にもたらす効果や、休肝日の過ごし方のポイントについて詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

8. まとめ|飲酒中の運動(ゴルフ)やサウナは危険!マナーを守って楽しもう

本記事では、アルコール代謝の仕組みや、飲酒前後のサウナ・運動が及ぼす健康リスク、「飲酒と運動・サウナ」に関するよくある質問や、適正飲酒の10か条について解説しました。

飲酒前・中・後の運動や入浴は、身体へ負担をかけるため、事故や体調不良のリスクを高めます。

ゴルフ中の転倒や熱中症、サウナでの意識障害などは決して珍しいことではありません。

楽しく安全に過ごすためには、飲酒と運動・入浴を切り離し、節度を持った行動を心がけることが大切です。

家族や友人との時間を大切にするためにも、マナーを守り、健康を第一に考えて、趣味やリラックスタイムを楽しみましょう。