【2025年9月】マイナ免許証に新システム導入で更に便利に?切り替え手続きやメリット・デメリットを解説

2025年3月24日から「マイナンバーカード」と「運転免許証」の一体化が本格的に始まり、「マイナ免許証」が利用可能になりました。

参考:マイナンバーカードと運転免許証の一体化について|警視庁

持ち運ぶカードが一枚にまとまり、手続きのデジタル化がすすむなど、多くのメリットがあると期待されています。

一方で、「マイナンバーカードと免許証のシステムが紐づいていない」点や「切り替え手続きの方法が状況によって異なる」こと、「セキュリティ面での懸念」などデメリットも多く浮き彫りになりました。

そんな中、マイナ免許証の利用者は7月末時点で約109万8,000人に上ると報道されており、徐々に広がりを見せつつあります

本記事では、マイナ免許証の基本的な情報に加え、2025年9月から導入される新システムの最新情報、そもそものメリット・デメリットについて解説します。

マイナ免許証に関するよくある疑問についてもQ&A形式で紹介しますので、切り替えを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次 / この記事でわかること

1.概要解説|マイナ免許証は2025年3月24日から導入開始

マイナンバーカードと運転免許証を一体化した「マイナ免許証」が、2025年3月24日から導入されました 。

これにより、身分証明や各種手続きがスムーズになり、利便性の向上が期待されています。

この章では、マイナ免許証の概要や記録される情報について詳しく解説します。

導入により、私たちの生活がどのように変わるのか、ポイントをおさえながら、理解を深めていきましょう。

マイナ免許証とは?

マイナ免許証とは、マイナンバーカードと運転免許証を一体化した、新しいデジタル免許証です。

ICチップを利用するため、行政機関での確認や、住所変更などの手続きがスムーズになると期待されています。

マイナ免許証が導入された背景には、少子高齢化や人口減少に伴い、既存の公共サービスの維持が困難になると懸念されていることが関係しています。

【2025年3月24日から】マイナ免許証の導入開始

マイナ免許証は、2025年3月24日から導入されました 。

切り替えを希望する運転免許証保有者は、同日以降、各都道府県の免許センターなどで、マイナ免許証に切り替え可能です。

マイナンバーカード自体を取得していない方は、事前に各市区町村の行政機関で、申請・取得を済ませる必要があります。

導入初期はシステムトラブルや対応窓口の混雑が予想されていましたが、実際に運用初日からトラブルが発生しました。詳しくは後ほど紹介します。

マイナ免許証に記録される免許情報

マイナ免許証に記録される主な免許情報は、以下のとおりです。

- マイナ免許証の番号

- 免許の年月日およびマイナ免許証の有効期間の末日

- 免許の種類(普通、大型、二輪など)

- 免許の条件に係る事項(AT限定、眼鏡、補聴器など)

- 免許用顔写真(モノクロ)

- 色区分 など

免許情報は、マイナンバーカードのICチップ内に格納されるため、カード本体の表面には記載されません。

マイナ免許証の取得は任意

マイナ免許証の取得は義務ではなく、希望者のみが利用できます。

従来の運転免許証も引き続き利用可能なので、「マイナンバーカードを持ちたくない」「デジタル管理に不安がある」という人は、従来どおりの運転免許証を選択できます。

マイナ免許証を取得した場合でも、運転免許証の交付を希望すれば、2枚とも取得可能です。

自分のライフスタイルや利便性を考慮しながら、切り替えを検討しましょう。

マイナ免許証の運用初日からトラブルが発生

マイナ免許証の運用が始まりましたが、当日は多くの方が運転免許センターなどの窓口に殺到したようです。

愛知県では、手続きを実施している44カ所の警察署のうち、26カ所でシステム障害が発生し、登録手続きが復旧した16時まで遅延していたとのこと。

一方で、アプリで画像の一部が正しく情報が表示されないエラーも見つかり、プログラムの欠陥だったことがわかりました。

こういったトラブルを懸念して、レンタカー業者などはマイナ免許証でのレンタルをしばらく見送る動きをとっている様子です。

徐々にこういったトラブルはなくなると思いますが、慎重に行動するに越したことはなさそうです。

「二度手間解消へ」2025年9月から新システム導入で便利に?

マイナ免許証の仕組みがスタートして半年が経過し、導入前から課題とされていた「二度手間」問題に対して、改善の動きが見られました。

従来は、マイナンバーカードと運転免許証のシステムが連携していないため、それぞれを別々で更新する必要があり、「二度手間だ」との声が上がっていました。

また、マイナンバーカードの更新後、運転免許証の更新のため警察署などに向かう場合、マイナンバーカードと免許情報が紐づいていないため、運転時に「免許証不携帯」と見なされるリスクがあることも問題視されていました。

参考:TBS NEWS DIG Powered by JNN(YouTube)

こうした二度手間を解消するため、2025年9月1日からは新たなシステムが導入されます。

これにより、マイナンバーカード更新時に運転免許証の情報も紐づけられるようになります。

参考:

・マイナ免許証、9月1日から更新しやすく 新システム運用開始|日本経済新聞

・マイナ免許証、「二度手間」解消 来月からシステム改善 警察庁|Yahoo!ニュース

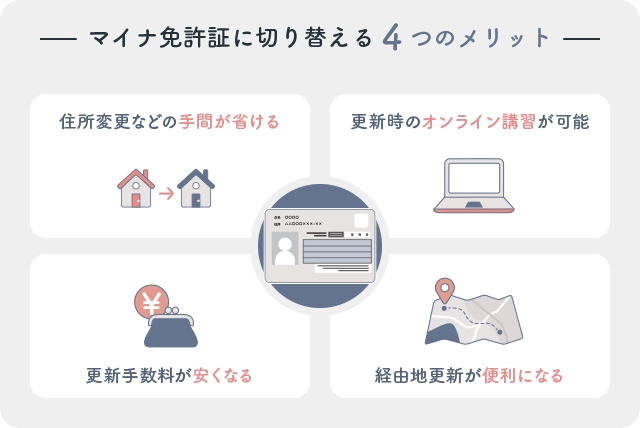

2.マイナ免許証に切り替える4つのメリット

続いて、マイナ免許証に切り替えた場合のメリットを紹介します。

マイナ免許証への切り替えで、従来の運転免許証と比べて、手続きの簡素化や費用の削減、デジタル化による利便性の向上が期待されます。

本記事では、特に注目すべき4つのメリットについて詳しく解説します。

住所変更などの手間が省ける

マイナ免許証のみを保有していて、必要な手続きを済ませていれば、本籍・氏名・住所・生年月日の変更は、自治体への届出だけで完了します。つまり、警察への届出は不要となります。

また、必要な手続きとは、警察署で署名用電子証明書と免許情報を紐づけること、およびマイナポータルとの連携手続きを行うことです。

転勤や引っ越しが多い方にとって、運転免許証の住所変更を別途行う手間が省けるため、大きなメリットとなるでしょう。

ただし、マイナンバーカード、および署名用電子証明書には、それぞれ有効期限があります。

期限が切れている場合、住所変更サービスが利用できないため、注意が必要です。

免許更新時のオンライン講習が可能

マイナ免許証への切り替えで、運転免許更新時の運転者講習をオンラインで受講できます。

受講する際は、事前にマイナポータルとの連携が必要です。

24時間、都合のよい時間と場所で、スマートフォンやパソコンで受講でき、更新にかかる時間を短縮できます。

ただし、オンライン講習の対象となるのは、優良運転者と一般運転者のみです。また、70歳以上の方は対象外となります。

なお、オンラインが可能なのは講習のみで、免許更新に伴う視力検査などの適性検査は、各更新会場で受ける必要があります。

更新手数料が安くなる

マイナ免許証への切り替えで、運転免許の更新手数料が、従来に比べると400円安くなります。

| 免許証の保有形態 | 運転免許証のみ | マイナ免許証のみ | 両方保有 |

|---|---|---|---|

| 更新手数料 | 2,850円(+350円) | 2,100円(−400円) | 2,950円(+450円) |

※()の金額は従来の手数料との比較

マイナ免許証の導入前は、2,500円だった更新手数料が、2,850円へ値上がりしたことにより、額面上は750円お得に更新できるようになっています。

また、2025年3月24日以降に運転免許試験を受験する場合、運転免許証の保有形態や種別によって手数料が異なります。

新規取得に伴う手数料は、のちほど詳しく解説します。

経由地更新が便利になる

経由地更新とは、運転免許証の更新を住所地以外の都道府県の公安委員会を経由して行うことです。

主な変更内容は以下のとおりです。

- 経由地更新可能な講習区分として、一般運転者区分を追加(条件あり)

- 経由地更新可能期間の変更(マイナ免許証保有者のみ)

- 手数料の変更

- 運転免許試験場での手続き開始(日曜のみ、予約制)

従来どおり、運転免許証のみを更新する場合、経由地更新可能期間は誕生日の1か月前から誕生日までの間です。

一方で、マイナ免許証、もしくは両方保有に更新する場合は、誕生日の1か月前から運転免許証の有効期間末日までの間です。

経由地更新を行う際の手数料は、運転免許証の保有状況や東京都内居住者と道府県居住者で異なります。詳しくは各ホームページなどで確認してください。

| 運転免許証のみ | 経由地書き換え | 住所地書き換え | ||

|---|---|---|---|---|

| マイナ免許証のみ | 両方保有 | マイナ免許証のみ | 両方保有 | |

| 2,750円 | 1,000円 | 2,500円 | 1,950円 | 2,850円 |

上記に加え、以下の経由手数料が発生します。経由手数料は、マイナ免許証のデータ書換え場所や東京都内居住者と道府県居住者で異なります。詳しくは各ホームページなどで確認してください。

| 東京都内居住者 | 道府県居住者 | |

|---|---|---|

| 経由書き換えしない (マイナ免許証のデータ書き換え場所:住所地) |

経由地を管轄する道府県警察にお問い合わせください。(都道府県警察本部リンク) | 750円 |

| 経由書き換えする (マイナ免許証のデータ書き換え場所:経由地) |

1,700円 |

都内居住者の場合、経由地を管轄する道府県警察によって手数料が異なるため、事前に電話やホームページなどで確認しましょう。

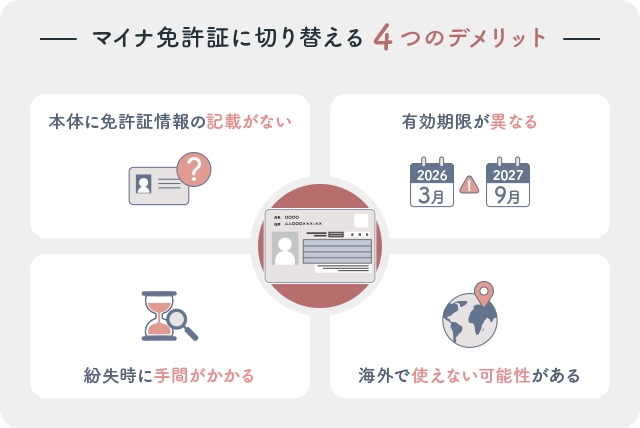

3.マイナ免許証に切り替える4つのデメリット

マイナ免許証は、各種手続きにおいて利便性がありますが、注意すべきデメリットもあります。

この章では、マイナ免許証の導入において、考慮すべき4つのデメリットを詳しく紹介します。

マイナ免許証本体に情報が記載されない

マイナ免許証では、免許情報がカード表面に印字されず、ICチップ内にデータとして保存されます。

行政機関には読み取り機器が設置されているため、その場で免許情報の確認が可能です。

しかし、転職時やレンタカーの利用時に免許情報を提示する必要がある場合、民間事業者には読み取り機器がないため、読み取りができない場合や提示を断られる可能性があります。

マイナ免許証が、民間の事業者において無効になる事態に備えて、3つの免許情報の確認方法を覚えておきましょう。

- 運転免許センター、運転免許試験場、警察署などに設置されている申請自動受付機で確認する

- マイナポータルを経由する(事前に署名用電子証明書を運転免許センターなどで提出し、マイナポータルとの連携手続きを済ませる必要あり)

- スマートフォンやパソコンに「マイナ免許証読み取りアプリ」をインストールする(iPhone版 / Android版 / Microsoft版)

民間企業がマイナ免許証に対応するまでには、時間がかかる可能性があるため、当面は従来の運転免許証と併用する方が安心でしょう。

マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期限が異なる

マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期限は異なり、マイナ免許証の有効期限はカード表面に記載されません。

そのため、どちらか一方の有効期限が切れると、別途更新手続きが必要になり、場合によっては手続きの手間が増える可能性があります。

また、交通違反による取り締まりを受けた際に、提示したマイナ免許証の有効期限が切れていた場合、無免許運転に該当します。

なお、無免許運転には、違反点数25点と免許取り消し2年の行政処分が科されるため、期限切れの状態で運転をしないよう、十分注意しましょう。

紛失時に手間がかかる

マイナ免許証を紛失した場合、マイナンバーカードの再発行に1〜2か月、緊急の場合は最低でも5日程度かかるとされています。

マイナ免許証のみを保有する人の場合、この期間は自動車を運転できず、仮に運転した場合は、運転免許証不携帯の違反で反則金3,000円が科されます。違反点数の加算はありません。

紛失後、すぐに運転免許証が必要な場合は、運転免許試験場、もしくは免許センターで、保有形態を「運転免許証のみ」に変更し、手数料を支払い、即日交付してもらいましょう。

警察署でも手続き可能ですが、2週間程度かかります。

マイナ免許証を再び保有したい場合は、マイナンバーカードが再発行されたあとに、免許センターや警察署などで、再度一体化する手続きが必要です。

海外ではマイナ免許証が使えない可能性がある

3月18日に行われたデジタル庁大臣による記者会見では、「マイナ免許証に切り替える方が海外で運転する場合、従来の運転免許証とマイナ免許証の2枚持ちを検討するように」と、呼びかけがありました。

現状として、海外(ジュネーブ条約締約国)では、従来の運転免許証の利用のみであるため、マイナ免許証は渡航先で認められない可能性が非常に高いです。

結局のところ、あらゆる場面で従来の運転免許証が必要なので、現時点ではマイナ免許証の不便さが目立ち、デメリットを強く感じるかもしれません。

今後の動向を注視しつつ、自分のライフスタイルや利便性を考慮して、マイナ免許証が必要かどうかを判断しましょう。

4.マイナ免許証への切り替え方法と手数料

マイナ免許証への切り替えは、免許センターや警察署で行えます。

ただし、運転免許証の新規取得者や、70歳以上の高齢ドライバー向けの特別な対応など、ケースによって手続き内容や手数料が異なります。

そこで本章では、ケースごとの具体的な切り替え方法や手数料について、詳しく解説します。

更新期間外に切り替える場合

運転免許の更新期間外でマイナ免許証に切り替える場合、免許センターもしくは警察署での手続きが必要です。

変更手続きに必要なものは、以下のとおりです。

- 保有中の運転免許証

- マイナンバーカード(有効期限内のもの)

- 手数料1,500円

住所が東京都内の方で、マイナ免許証への一体化を希望する場合は、「警視庁運転免許手続予約サイト」もしくは「自動音声ダイアル(050-1808-5070)」からの予約が必要です。

東京都以外の道府県に居住している方は、予約が必要なかったり、警察署で切り替え手続きができなかったりするケースがあるため、各道府県警察のホームページで、あらかじめ確認してください。

ホームページで分からない場合は、警察署や管轄の免許センターに電話で問い合わせましょう。

免許更新する場合

免許更新に伴う、マイナ免許証への一体化を希望する場合、住所が東京都内の方は「警視庁運転免許手続予約サイト」もしくは「自動音声ダイアル(050-1808-5070)」での予約が必要です。

東京都以外の道府県に住所がある方は、事前予約が必要ない場合があります。

各道府県警察や免許センターのホームページや、電話での問い合わせで確認してください。

変更手続きに必要なものは、以下のとおりです。

- 運転免許証

- 運転免許証更新のお知らせ(ハガキ)

- 運転免許更新手数料

- 運転者講習手数料

ハガキは持参せずとも手続き可能ですが、免許区分などの確認に時間がかかる場合があります。忘れずに持参するようにしましょう。

免許更新時に、マイナ免許証へ切り替える場合、以下の手数料がかかります。

| 免許証の保有状況 | 免許証のみ | マイナ免許証のみ | 両方保有 |

|---|---|---|---|

| 更新手数料 | 2,850円 | 2,100円 | 2,950円 |

| 講習区分 | 優良 | 一般 | 違反・初回 |

|---|---|---|---|

| 会場で受講する場合の手数料 | 500円 | 800円 | 1,400円(+50円) |

| オンライン受講する場合の手数料 | 200円 | 対象外 |

運転免許証の更新には、運転免許更新手数料と運転者講習手数料の合計額が必要です。

新規取得する場合

受験する方で、住所が東京都内の方は「警視庁運転免許手続予約サイト」で、事前予約が必要です。

東京都以外の道府県に住所がある方は、各道府県警察署のホームページで予約受付の案内を探し、事前予約を行いましょう。

運転免許を新規取得する場合、免許センターで学科試験を受けたのち、合格者はそのまま運転免許証の交付手続きを行います。

新規取得手数料は、運転免許証の種類や種別によって異なります。

| 種別 | 受験形式 | 手数料 | ||

|---|---|---|---|---|

| 運転免許証のみ | マイナ免許証のみ | 2枚所持 | ||

| 大型、中型、準中型 | 直接受験 | 9,250円 | 8,450円 | 9,350円 |

| 指定教習所卒業 | 4,000円 | 3,200円 | 4,100円 | |

| 普通 | 直接受験 | 5,650円 | 4,850円 | 5,750円 |

| 指定教習所卒業 | 4,250円 | 3,450円 | 4,350円 | |

| 特殊大型、大型自動二輪、普通自動二輪、けん引、第二種(大型特殊、けん引) | 直接受験 | 6,900円 | 6,100円 | 7,000円 |

| 指定教習所卒業 | 4,200円 | 3,400円 | 4,300円 | |

| 小型特殊 | 直接受験 | 3,950円 | 3,150円 | 4,050円 |

| 原付 | 直接受験 | 3,950円 | 3,150円 | 4,050円 |

| 原付講習料 | 5,250円 | |||

| 合計 | 9,200円 | 8,400円 | 9,300円 | |

| 第二種(大型、中型、普通) | 直接受験 | 9,800円 | 9,000円 | 9,900円 |

| 指定教習所卒業 | 4,150円 | 3,350円 | 4,250円 | |

| 仮免許 | 直接受験 | 5,800円 | 対象外 | |

指定教習所に通わずに直接受験する方の場合、技能試験の合格後に、取得時講習を受講する必要があります。

免許種別ごとに5,000円〜30,000円程度の受講料が必要です。

受講料の一部免除または全額免除が可能な場合があるので、申込の際に窓口で確認してください。

再交付する場合

マイナ免許証を紛失した場合、各自治体の行政機関でマイナンバーカードの再交付手続きを行ってください。

警察署ではマイナンバーカードの再発行手続きは行えません。

運転免許証がすぐに必要な方は、免許センターで再交付手続きを行うことで、運転免許証のみ即日交付が可能です。

マイナ免許証のみの保有者で、マイナンバーが期限切れの場合は、各自治体の行政機関でマイナンバーカードの再交付手続きを行いましょう。

また、マイナ免許証のみの保有者で、運転免許が期限切れの場合は、6か月以内であれば適性検査と初心者講習を受けたのち、手数料を支払うことで、運転免許証のみ再交付可能です。

再交付に関する手数料は以下のとおりです。

| 現在の紛失(失効)状況 | 運転免許証のみ発行 | マイナ免許証のみ発行(免許情報記録手数料) | 2枚とも発行 | |

|---|---|---|---|---|

| 運転免許証のみ | 2,600円 | 1,500円 | 2,700円 | |

| マイナ免許証のみ | 2,550円 | 1,500円 | 2,650円 | |

| 2枚保有 | 運転免許証のみ紛失 | 2,600円 | 0円 | 2,600円 |

| マイナ免許証のみ紛失 | 0円 | 1,500円 | 1,500円 | |

| 両方紛失 | 2,600円 | 1,500円 | 2,700円 | |

マイナ免許証を紛失した場合、各種手続きの手間がかかるため十分注意しましょう。

70歳以上のドライバーの場合

70歳以上の方は、運転免許の更新前に「高齢者講習」を受講する必要があります。受講の流れは、年齢によって異なります。

【70歳から74歳までの方】

免許センターや指定自動車教習所で「高齢者講習」を受講後、マイナ免許証への免許更新が可能です。高齢者講習は試験ではないため、不合格はありません。なお、高齢者講習には実車指導や機械による適性検査が含まれるため、オンライン受講はできません。

【75歳以上の方】

75歳以上の方は、「認知機能検査」「高齢者講習」「運転技能検査(繰り返し受験可)」の3つを順に受講・合格することで、免許更新が可能です。

高齢者講習は、お知らせのハガキが届いたら、すぐに最寄りの教習所、もしくは指定された講習会場への予約が必要です。

70歳から74歳までの方、および75歳以上の方が免許更新の際に必要なものは、以下のとおりです。

- 運転免許証

- 運転免許証更新のお知らせ(ハガキ)

- メガネ(必要な方のみ)

- 運転免許更新手数料(下の表を参照)

- 各種検査、講習手数料(下の表を参照)

運転免許更新手数料と各種検査、講習手数料は以下のとおりです。

| 免許証の保有状況 | 運転免許証のみ | マイナ免許証のみ | 両方保有 |

|---|---|---|---|

| 更新手数料 | 2,850円 | 2,100円 | 2,950円 |

| 各種検査・講習 | 手数料 | |

|---|---|---|

| 70歳から74歳までの方 | 75歳以上の方 | |

| 高齢者講習 | 実車あり:6,600円 実車なし:2,950円 |

|

| 認知機能検査 | 対象外 | 警察施設:1,050円 指定教習所:無料〜1,050円程度 |

| 運転技能検査 | 対象外 | 3,350円 |

認知機能手数料は各都道府県や教習所で異なります。

無料の場合もあるため、気になる方は事前に警察署や指定教習所に問い合わせてください。

5.マイナ免許証に関するQ&A

2025年3月24日から開始したマイナ免許証の導入に関して、多くの人が「従来の運転免許証はどうなるのか?」「カーシェアやレンタカーで使えるのか?」といった疑問を持っているのではないでしょうか?

そこで本章では、マイナ免許証に関するよくある質問について、Q&A形式で紹介します。

-

従来の運転免許証は使用できる?

マイナ免許証への切り替えは任意であり、希望しない場合は、従来の運転免許証をそのまま使い続けることが可能です。

現時点で、運転免許証のみ保有している方は、更新時に「運転免許証のみ」「マイナ免許証のみ」「運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち」の3つの中から保有形態を選択できます。

-

マイナ免許証の有効期限はどのように確認できる?

マイナ免許証(運転免許)の有効期限を確認する場合は、マイナポータルやマイナ免許証読み取りアプリで確認できます。

【マイナポータルで確認する場合】

事前に署名用電子証明書(暗証番号が英数字6から16文字のもの)を運転免許センター、または警察署に提出し、マイナポータルとの連携手続きを行う必要があります。【マイナ免許証読み取りアプリで確認する場合】

スマートフォンやパソコンからマイナ免許証読み取りアプリをインストールし、マイナ免許証のICチップに記録された免許情報を確認できます。確認する際は、自身で免許センターなどで設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。このほか、行政機関に設置されている読み取り専用機器での確認も可能です。

-

マイナ免許証でカーシェア・レンタカーを利用できる?

デジタル庁のホームページには、「マイナ免許証読み取りアプリは、レンタカー店などが利用者のマイナ免許証情報を確認する目的でも利用できます」と記載されています。

すでに、一部のレンタカーサービスでは、利用者本人がマイナ免許証読み取りアプリを事前にダウンロードし、店舗の受付で提示すれば、利用可能になると案内が出されています。

※2025年3月31日時点の情報を掲載しています。

【レンタカー・カーシェアサービス各社からの案内】レンタカー・カーシェアサービス名 案内 マイナ免許証の対応可否 タイムズレンタカー 「マイナ免許証」運用開始に伴うご案内 不可(従来の運転免許証が必要) オリックスレンタカー マイナ免許証運用開始に伴う対応について トヨタレンタカー マイナ免許証でのレンタカーご利用について(PDF) 可(利用者本人がマイナ免許証読み取りアプリを事前にダウンロードし、窓口で提示する) ニッポンレンタカー マイナ免許証でのレンタカーご利用に関するお知らせ 日産レンタカー マイナ免許証でのレンタカーご利用について 三井のカーシェアーズ 【重要】「マイナ免許証」運用開始に伴うお知らせとお願い 不可(従来の運転免許証が必要) dカーシェア 【重要】マイナ免許証運用開始におけるdカーシェアの対応について オリックスカーシェア マイナ免許証運用開始に伴う対応について(PDF) 楽天カーシェア マイナ免許証で楽天カーシェアに入会することはできますか? カリテコ マイナ免許証の会員登録及び運転免許証更新対応について ENEOSカーシェア 3月24日からの「マイナ免許証」運用開始における注意事項について やさしいカーシェア 【重要】「マイナ免許証」運用開始に伴うお知らせ カーシェアサービスの場合、現状では従来の運転免許証のみ受付可能なので、マイナ免許証に切り替える方は、運転免許証との2枚持ちをする必要があります。

カーシェアサービスを利用中の方や、利用を検討している方は、マイナ免許証への切り替えはデメリット要素が強いため、しばらくは従来の運転免許証のみの保有でも良いと考えられます。

今後のデジタル庁の案内や、レンタカー・カーシェアサービス各社の対応を注視しながら、マイナ免許証への切り替えを検討しましょう。

2025年8月29日更新

オリックスレンタカーでは「マイナ免許証」での受け付けが開始されています。

参考:マイナ免許証の運用開始に伴う対応について(第二報)|オリックスレンタカーまた、三井カーシェアーズでは、7月22日に「マイナ免許証でのお手続きが可能になるよう調整中」だと発信しています。

今後、各社でマイナ免許証での受け付けができるようになると予想されますので、利用する際は、それぞれ問い合わせて確認しましょう。

6.まとめ|マイナ免許証への切り替えは自身の状況に応じて判断しよう

本記事では、マイナ免許証の概要や導入開始日、メリット・デメリット、切り替え方法や手数料などについて紹介しました。

2025年3月24日から導入されたマイナ免許証は、住所変更手続きがスムーズになり、運転免許証更新手数料が従来に比べると400円安くなるなどのメリットがあります。

一方で、民間事業者に提示しても対応してもらえない可能性がある点や、紛失時の手続きの手間が増える点、セキュリティ上の懸念など、注意すべきデメリットも存在します。

切り替えは任意のため、自身の生活スタイルや利便性を考慮し、マイナ免許証が必要かどうかを判断することが大切です。

今後のデジタル化の動向をふまえ、最新情報を確認しながら、自分にとって最適な選択をしましょう。