軽貨物運送事業に必須の「黒ナンバー」とは?取得に必要な5つの条件と方法を3ステップで解説

街中で黒地の背景に黄色の文字が書かれたナンバープレートを見かけたことはありませんか?

よく見かける黄色地のナンバープレートを反転させた黒ナンバーは、軽自動車につけられていますが、どのような用途の車を指すのでしょうか。

また、黄色地のナンバープレートをつけた軽自動車とは一体何が違うのでしょうか。

本記事では、黒ナンバーはどのような車両につけられるのか、また取得するための5つの条件とその方法を3ステップで解説します。

軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)の開業を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

目次 / この記事でわかること

1.黒ナンバーとは軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)で使用されるナンバーのこと

黒ナンバーとは、軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)で使用されるナンバーのことを指します。

黒ナンバーは、黄色地に黒文字の黄色ナンバーとは違い、色を反転して黒地に黄色の文字でナンバーが記されており、事業用の軽自動車に取り付けられています。

ナンバープレートには、黒ナンバー以外にも緑ナンバー、白ナンバーと呼ばれるものもあります。

以下の関連記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:『白ナンバーと緑ナンバーの違い|条件やメリット・デメリットを解説』

次の章で、「軽貨物運送事業(貨物自動車運送事業)」について詳しく解説します。

軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)とは?

軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)とは、有償で自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業のことです。

軽トラックや軽バンを使用して他者から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。

軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)を経営しようとする場合は、営業所を管轄する運輸支局長へ届け出が必要になります。

軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)の例として、ネットショッピングの商品配送や緊急時の配送、「ペットタクシー」と呼ばれる小動物の輸送などが挙げられます。

2.黒ナンバーの取得にかかる費用は?

軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)にて使用する黒ナンバーを取得するには費用が必要です。

黒ナンバーの取得にかかる費用を以下の3つに分けて解説します。

- ・ナンバープレートの費用

- ・黒ナンバーにかかる税金

- ・黒ナンバーの車両にかかる保険料

黒ナンバープレートの取得にかかる費用

黒ナンバー取得にかかる費用は、地域によって異なるため運輸支局への確認が必要です。ナンバープレートの発行費用が平均1,500円程度です。

それに加えて住民票や印鑑証明、車庫証明の発行費用がそれぞれ500円程度かかるため、合計で3,000円ほどで取得できます。

黒ナンバー取得の申請手続きは1日でまとめておこなうことが可能です。

ただし、運輸支局は各都道府県に1か所しかないため、時間に余裕をもった行動が望ましいでしょう。

また、黒ナンバー取得代行のサービスを利用することもでき、行政書士や専門の業者もあります。取得代行の相場は2万〜4万円程度が一般的です。

黒ナンバーにかかる税金

黒ナンバーを取得すると、車検時に必要な重量税が安くなります。

自家用の軽自動車の場合は6,600円ですが、黒ナンバーの場合は5,200円となり、1,400円安くなります(いずれも2年分、かつ新規登録から13年が経過していない場合の金額)。

また、自動車税についても、平成27年(2015年)4月以降に新規検査した車両について自家用車は5,000円ですが、黒ナンバーの軽貨物車両だと3,800円となり、1,200円ほど安くなります。

黒ナンバーにかかる保険料

続いて、黒ナンバーにかかる保険料について解説します。

自賠責保険の場合

黄色ナンバーの軽自動車と比較すると黒ナンバーのほうが高く、24か月契約で自家用軽自動車が23,150円に対し、黒ナンバーは30,840円です。

任意保険の場合

任意保険でも他のナンバーと比較すると黒ナンバーが高くなる傾向にあります。

そもそも、黒ナンバーの任意保険を取り扱っている保険会社が少ないのが原因です。取り扱いがあっても、運転者年齢条件などの特約も効かず、割高な商品が多くなっています。

とはいえ、保険料を抑える手段はあります。すでに任意保険に加入している自家用軽貨物車を黒ナンバーにすることで、等級の引継ぎができ、割引率を担保することが可能です。

そのため、新規に黒ナンバーで契約するよりも保険料を抑えることが可能です。

3.黒ナンバーを取得するための5つの条件と要項

続いて本章では、黒ナンバーを取得するために必要な条件を解説します。

黒ナンバーを取得するためには以下5つの条件があります。

- ①登録する車両が1台以上あること

- ②営業所・休憩施設があること

- ③運送約款を用意していること

- ④運行管理等の管理体制を整えていること

- ⑤損害賠償能力があること

これらの条件を満たすことで、黒ナンバーを取得できます。1つずつ解説します。

登録する車両が1台以上あること

軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)の開業に必要な最低車両は1台です。

車検証の用途が「貨物」となっている軽トラックや軽バンなどの軽貨物車を1台以上確保し、事業を運営する必要があります。リース車両のように、自分で所有していない車両でも問題ありません。

営業所・休憩施設・車庫があること(車庫までの距離が2km以内)

営業所・休憩施設・車庫を保有する必要があります。自己所有の物件でなくても賃貸物件でも構いません。また個人事業主の場合、自宅を営業所兼休憩施設として届け出ることも可能です。

なお、車庫は原則として営業所に併設する必要があります。併設ができない場合は営業所から半径2km以内であれば設置することが認められています。

運送約款を用意している

運送約款とは、運送人と荷主との間で運送契約の内容を定めた文書のことで、運賃や事業者の責任が明記されたものです。

運送約款がないと事業を開始することができません。一般的には自分で作成せず、国土交通省で「標準貨物自動車利用運送約款」というものが用意されていますので、この約款を活用することが一般的です。

運行管理等の管理体制を整えている

乗務前後の点呼・過積載・過労運転の防止・乗務員に対する指導監督等を管理する人が必要になります。

事業をおこなう本人が管理者でも問題ありません。ただし、10台以上車両を管理する営業所は整備部門に整備管理者の選任届出が必要となります。

損害賠償能力があること

黒ナンバー取得には万が一の事故の際に賠償能力を有することも必要です。自賠責保険や任意保険に加入することで、損害賠償能力を有すると認められます。

4.黒ナンバーを取得する方法を3ステップで解説

続いて、黒ナンバーを取得する方法を3ステップで紹介します。

- ①必要な書類を準備する

- ②各書類を作成する

- ③作成した書類を提出する

それぞれ解説します。

①必要な書類を準備する

黒ナンバーを取得するために、自分の地域を管轄する運輸支局に登録に必要な届出書を提出する必要があります。以下5つの書類を準備しましょう。

- 貨物自動車運送事業経営届出書

- 事業用自動車等連絡書

- 貨物軽自動車運送事業運賃設定届出書

- 運賃料金表

- 車検証のコピー

運輸支局の場所は、国土交通省のホームページより確認できます。

②各書類を作成する

黒ナンバーを取得するには、上記のように必要な届出書を提出する必要があります。書類によって、用意する部数も変わってくるので1つずつ確認しましょう。

貨物軽自動車運送事業経営届出書を作成

貨物自動車運送事業経営届出書は、軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)の経営をおこなうために出す書類です。

2部同じものを準備し、1部は自分で保管し、もう1部を運輸支局に提出します。

運輸支局によって書式が異なる場合があるので、各運輸支局の書式を確認してください。

事業用自動車等連絡書を作成

事業用自動車等連絡書は、運送事業者の使用する軽貨物運輸支局に対して申請が完了していることを証明する書類です。

後に軽自動車検査協会書類を提出する際には、運輸支局が押印した事業用自動車等連絡書が必要です。

貨物軽自動車運送事業経営届出書と同じように、2部同じものを準備し1部を提出します。

こちらも運輸支局によって書式が異なる場合があるので、各運輸支局の書式を確認してください。

貨物軽自動車運送事業運賃料金表を作成

貨物自動車運送事業運賃料金表は、軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)を開始するにあたって、設定した運賃料金を示すものです。

運賃は自由に設定可能です。相場については、各運輸支局が標準料金を記入した記入例を用意していることが多いです。

運賃料金設定届出書を作成

運賃料金表設定届出書は、貨物軽自動車運送事業運賃料金表で設定した運賃料金を運輸支局に届け出るための書類です。

運賃料金設定届出書は、運輸支局提出用と控え用で原則2部必要です。ただし、提出先の運輸支局によって3部を求められる場合がありますので、事前に確認をしましょう。

③作成した書類を提出する

必要書類が準備できたら、運輸支局に提出します。

提出すると、運輸支局より「事業用自動車等連絡書」という押印された書類を受け取れます。

その後、事業用自動車等連絡書を軽自動車検査協会に提出する必要があります。

その他に以下の必要書類もあるので、併せて提出しましょう。

- 申請依頼書

- 車検証(原本)

- ナンバープレート

個人事業主の場合、車検証の所有者欄が自分以外の場合には追加で住民票が必要になります。

法人の場合、車検証の所有者が自分以外の場合には、履歴事項全部証明書を法務局で受け取り、提出する必要がありますので注意してください。

5.【よくある質問】黒ナンバーに関するQ&A

つづいて、黒ナンバーに関するよくある質問5つを紹介します。

-

黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)は軽自動車だけ?普通車は不可?

黒ナンバーを取付け、「軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)」を行えるのは軽自動車だけです。

これは制度上分類されていることが理由で、もし普通車などで事業を行う場合は、緑ナンバーを設置することになります。

- 軽自動車で運送業 ⇒ 黒ナンバー

- 普通車で運送業 ⇒ 緑ナンバー

普通車で事業を行う場合は、軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)ではなく「貨物自動車運送事業」となり、さらに「旅客自動車運送事業」と「一般貨物自動車運送事業」に分けることができます。

詳細は以下の記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:『緑ナンバーとは?取得するまでの3ステップとメリット・デメリットを紹介』 -

軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)における点呼の必要性は?

軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)を営む場合は、法人の場合も個人事業(1人)の場合も必須となっています。

事業前と後の健康状態やアルコールチェックの結果など、安全に事業が行えるよう努めなければなりません。

-

黒ナンバー車の車検は年に何回?

黒ナンバーは新車登録から最初の車検期日が2年です。2回目以降も2年ごとの車検期間となります。

ちなみに黄色ナンバー(自家用軽自動車)は新車を購入してから車検期日は3年となってます。

-

黒ナンバー車はプライベートと併用できる?

プライベートでの普段使いはとくに問題ありません。

ただし、リース契約の場合は自家用車として使用できない場合があるので、契約内容を確認する必要があります。

プライベートで使う際には以下の注意事項2点に気を付けましょう。

1. 乗車人数は2人まで

一般的な軽貨物車はリアシートを畳んだ状態で、乗車できる定員を2人で利用しています。定員以上の人を無理やり乗せた場合は、私用による利用でも道路交通法違反になりますので注意しましょう。

2. 私用の場合、ガソリン代は経費で落とせない

私用で利用する場合は、業務でないためガソリン代は経費になりません。プライベートで軽貨物車を長距離運転した場合のガソリン代は自分で支払う必要があるので注意しましょう。

-

軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)でおすすめの車種は?

黒ナンバーを取得した際に、事業を営む上でどの車両が人気でおすすめなのか紹介します。

【ダイハツ:ハイゼットカーゴ】

人気のある商用車で、視界が広く運転しやすい軽バンとして有名です。荷室床が低く、積み込みや積み下ろしがしやすいのが大きな特徴です。

仕事で使う場合は必然的に運転時間も増えますが、ハイゼットカーゴにはスマートアシストという安全機能が搭載されていますので、安心して仕事ができることからおすすめの車種です。

【スズキ:エブリィ】

商用利用を目的として造られており、現在他社メーカーのOEM元にもなっていて街で走行している姿をよく目にすると思います。

低燃費である点や、「オーバーヘッドシェルフ」という頭上にある収納スペースをはじめ、運転席まわりの収納ポケットが豊富にあるなどの特徴があることからおすすめの車種です。

参考:エブリイ|スズキ

6.黒ナンバーの飲酒運転が増えている?

トラック業界での飲酒運転は横ばいが続いてますが、実は軽貨物車で飲酒運転による事故が増えていることはご存じでしょうか。

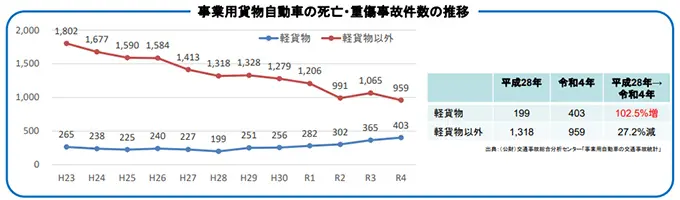

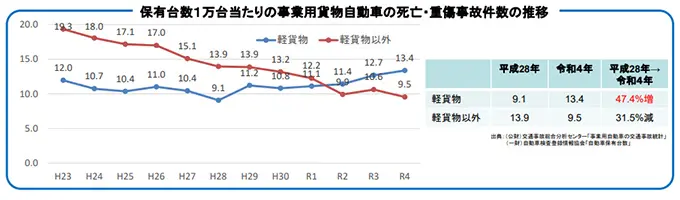

以下のデータから、軽貨物車の事故状況が平成28年(2016年)から令和4年(2022年)まで増えていることがわかります。

軽貨物車両以外では事故件数が減少している中で、軽貨物だけが増加しているという、注目すべき傾向が見られます。

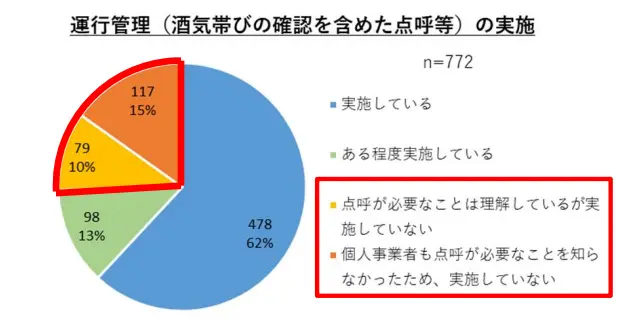

国土交通省の資料の中では、運行管理の実施状況は、「実施している」「ある程度している」が75%を占める一方、「実施していない」が25%認められると記載があります。

アルコールチェックが実施できていないことにより、飲酒運転が増えていることがわかるデータです。

引用元:貨物軽自動車運送事業者に対する今後の安全対策|国土交通省

上記データから、軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)でも飲酒事故を減らすために、確実にアルコールチェックを行う必要があるということがわかりました。

確実にアルコールチェックを行うには、パイ・アールが提供するクラウド型アルコールチェッカーがおすすめです。

参考:アルキラーNEX|クラウド型アルコールチェッカー【アプリで簡単操作】

また、国土交通省では、飲酒運転や事故の防止のため、黒ナンバーに関わる「流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法」の改正を行いました。詳しくは以下の関連記事で解説しています。

関連記事:

『【2025年4月1日施行】流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正で何が変わる?』

『貨物軽自動車安全管理者とは?業務内容・義務化の背景・罰則を詳しく解説』

7.まとめ|黒ナンバーは軽自動車を使用して軽貨物を運送する事業で使用される

本記事では黒ナンバーと軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)について解説してきました。

街中でも見かける黒ナンバーについて、意外と知らなかったという方も多かったかと思います。

黒ナンバーは、比較的気軽に取得ができ、軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)をおこなえる半面、業務中の飲酒運転・事故が増えていることもわかりました。

国土交通省はこれまで飲酒運転を減らすための法改正をおこなっており、個人事業主で黒ナンバーを運転をしていても、アルコールチェックは必須です。

しっかりと確実にアルコールチェックをおこない、飲酒運転を撲滅していきましょう。

飲酒運転に関する内容は以下の関連記事をご覧ください。

関連記事:『【2024年】飲酒運転の概要と現状について|罰則と行政処分・防止するためにできること』