台風時に車の運転は控えるべき5つの理由と対策|運転の判断基準・水没時の対処法を解説【要注意】

台風の接近や上陸中における車の運転は、大きな危険を伴います。

強風や大雨による視界不良、道路の冠水、飛来物による路上トラブルなど、さまざまなリスクが予想されるため、台風時は運転を控え、命を守ることが大切です。

そこで本記事では、台風時に車の運転を控えるべき理由、運転の判断基準、やむを得ず運転する場合の注意点、浸水・水没時の対処法について分かりやすく解説します。

台風が来る前にできる対策も紹介しますので、安全な行動を取るための参考にしてください。

目次 / この記事でわかること

1. 台風時の車の運転は極力控えるべき5つの理由

そもそも雨天時は路面が滑りやすく、視界が悪くなるため、死傷事故件数は晴天時の約4倍、接触事故件数は約7倍に跳ね上がると言われています。

台風が接近・上陸する際は、豪雨や強風が加わり、より危険性が高くなるため、無理せず運転を中止することが大切です。

そこで本章では、「なぜ台風時の車の運転は控えるべきなのか」について、具体的な理由や考えられる危険性を5つ紹介します。

台風時に車を運転するリスクを把握し、命を守る行動を取りましょう。

1-1 豪雨による視界不良・スリップのリスク

台風時の豪雨は、運転中の視界を著しく低下させるだけでなく、路面を滑りやすくするため、スリップ事故のリスクが高まります。

特に豪雨の場合、大量の雨水が道路を流れることで、ハイドロプレーニング現象(タイヤと路面の間に水膜ができる)が発生し、タイヤが浮き上がって、ハンドルやブレーキが効かなくなるおそれがあります。

また、ヘッドライトやワイパーを使用しても見えづらい状況では、前方の歩行者や車両を発見するのが遅れるため非常に危険です。

以下の関連記事では、ハイドロプレーニング現象や雨の日の運転で気をつけるべき点について紹介していますので、あわせて参考にしてください。

1-2 落輪・脱輪・車両の転落

豪雨や強風によって視界が悪化すると、道路の端や側溝との境目が見えづらくなり、「落輪」や「脱輪」の危険性が高まります。

また、地盤がゆるくなり路面が崩れる「道路陥没」や「路面のえぐれ」なども発生しやすく、タイヤが穴にはまった場合、自力での脱出は困難です。

二次被害にもつながる可能性があるため、台風時の車の運転はできるだけ控えましょう。

1-3 道路の冠水・洪水

台風時は、短時間で大量の雨が降ることで、排水が追いつかず、道路の冠水や川の氾濫が発生する場合があります。

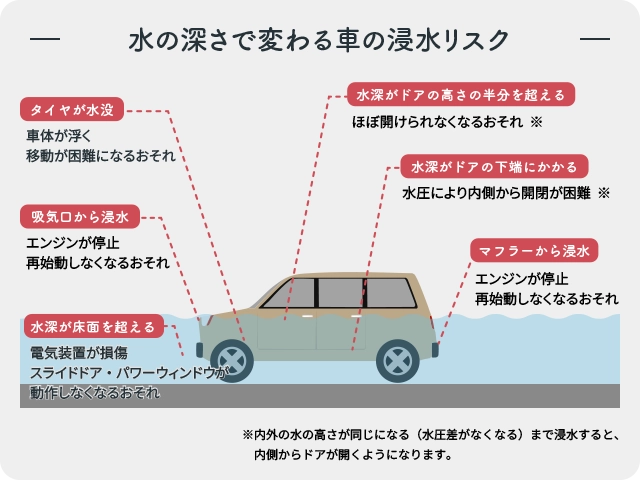

冠水した道路を走行する場合、一般的には水深30cmまでが限界とされ、30cmを超えるとエンジン停止や車体の浮き、ドアの開閉が困難になるなど、さまざまな危険性が高まります。

最悪の場合、車ごと水に流される可能性もあるため、台風時の運転は非常に危険です。

深さがわからない箇所の走行は非常に危険なので、無理せず走行を中止することが重要です。

また、やむを得ず運転しなければいけない場合は、事前にテレビやインターネットで、最新の通行止め情報を確認しましょう。

1-4 強風による横転・車線逸脱

軽自動車や二輪車などの重量が軽い車両、ワンボックスカーやトラックなど背の高い車両は、強風の影響を受けやすく、車体のふらつきや横転の危険性があります。

「強い風(平均風速15〜20m/s、瞬間風速30m/s程度)」の状況下では、強風にあおられて車線を逸脱し、対向車線へのはみ出しやガードレールへの接触事故などのリスクもあります。

特に、風の影響を受けやすい高速道路や橋の上では、ハンドル操作が難しくなるため、やむを得ず運転する場合は、ハンドルをしっかり持ち、スピードを落として走行しましょう。

1-5 落下物・倒木・飛来物との接触

台風時は、看板や屋根の一部、街路樹などが飛ばされ、道路上に落下する場合があります。

特に、「非常に強い風(平均風速20〜30m/s、瞬間風速40m/s程度)」や「猛烈な風(平均風速30m/s以上、瞬間風速50m/s以上)」の状況下での車の運転は飛来物との衝突リスクが高まるため、大変危険です。

走行中に飛来物に接触すると、車両の損傷だけでなく、ドライバーや同乗者の命に関わる事故につながる可能性があるため、不要不急の外出は控えましょう。

2. 台風時に車を運転する場合の判断基準

台風時は、車の運転を控えるべきですが、家族の送迎や緊急避難など、やむを得ない事情で外出が必要になる可能性があります。

そこで本章では、「降雨時」と「暴風時」における、車の運転の判断基準について解説します。

2-1 降雨時の運転の判断基準

視界が確保できないほどの豪雨やワイパーの限界を超える降水量、道路の一部が冠水している場合は、運転を控えるべきです。

特に、運転初心者の場合、普段とはハンドル操作の感覚が変化するため、事故のリスクが高まります。

気象庁では、雨の強さと降り方について具体的に定義しており、1時間の雨量が80mm以上の場合、車の運転は危険とされています。

気象庁が公表している「雨の強さと降り方」の表では、雨の強さごとに具体的な状況が示されていますので、運転の判断基準に活用してください。

| 1時間雨量(mm) | 予報用語 | 人の受けるイメージ | 人への影響 | 屋内(木造住宅を想定) | 屋外の様子 | 車に乗っていて |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 10以上〜20未満 | やや強い雨 | ザーザーと降る | 地面からの跳ね返りで足元がぬれる | 雨の音で話し声がよく聞き取れない | 地面一面に水たまりができる | – |

| 20以上〜30未満 | 強い雨 | どしゃ降り | 傘をさしていてもぬれる | 寝ている人の半数くらいが雨に気づく | ワイパーを速くしても見づらい | |

| 30以上〜50未満 | 激しい雨 | バケツをひっくり返したように降る | 道路が川のようになる | 高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象 ) | ||

| 50以上〜80未満 | 非常に激しい雨 | 滝のように降る(ゴーゴーと降り続く) | 傘はまったく役に立たなくなる | 水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなる | 車の運転は危険 | |

| 80以上 | 猛烈な雨 | 息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感じる。 |

参考:雨の強さと降り方|気象庁

上記の表以外にも気象庁では、注意報・警報・特別警報の順で、降雨時の災害リスクを呼びかけていますので、あわせて参考にしてください。

| 大雨注意報・洪水注意報 | 大雨によって災害が起こるおそれのあるとき |

|---|---|

| 大雨警報・洪水警報 | 大雨によって重大な災害が起こるおそれのあるとき |

| 大雨特別警報・洪水特別警報 | 大雨によってさらに重大な災害が起こるおそれが著しく大きいとき |

※警報や注意報の基準は地域によって異なります。

数年に1度程度しか発生しないような、短時間の大雨を観測・解析された時には「記録的短時間大雨警報」が発表されます。

警報が発表された地域では土砂災害や浸水被害、河川の洪水などにつながる雨が降っていることを意味するため、車での移動を控え、徒歩で指定の最寄りの避難所へ移動しましょう。

2-2 暴風時の運転の判断基準

風の強さと吹き方についても、気象庁では具体的に定義されています。

運転する予定がある場合は、以下の表を参考に、運転可否の判断をしてください。

| 風の強さ(予報用語) | 平均風速(m/s) | おおよその時速 | 速さの目安 | 人への影響 | 屋外・樹木の様子 | 走行中の車 | 建造物 | おおよその瞬間風速(m/s) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| やや強い風 | 10以上15未満 | 〜50km | 一般道路の自動車 | 風に向かって歩きにくくなる。傘をさせない。 | 樹木全体が揺れ始める。電線が揺れ始める。 | 道路の吹流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける。 | 樋(とい)が揺れ始める。 | 20 |

| 強い風 | 15以上20未満 | 〜70km | 風に向かって歩けなくなり、転倒する人も出る。高所での作業は極めて危険。 | 電線が鳴り始める。看板やトタン板が外れ始める。 | 高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる | 屋根瓦・屋根葺材がはがれるものがある。雨戸やシャッターが揺れる。 | 30 | |

| 非常に強い風 | 20以上25未満 | 〜90km | 高速道路の自動車 | 何かにつかまっていないと立っていられない。飛来物によって負傷するおそれがある。 | 細い木の幹が折れたり、根の張っていない木が折れ始める。看板が落下・飛散する。道路標識が傾く。 | 通常の速度で運転するのが困難になる。 | 屋根瓦・屋根葺材が飛散するものがある。固定されていないプレハブ小屋が移動、転倒する。ビニールハウスのフィルムが広範囲に破れる。 | |

| 25以上30未満 | 〜110km | 40 | ||||||

| 猛烈な風 | 30以上35未満 | 〜125km | 特急電車 | 屋外での行動は極めて危険。 | 多くの樹木が倒れる。電柱や街灯で倒れるものがある。ブロック壁で倒壊するものがある。 | 走行中のトラックが横転する。 | 固定の不十分な金属屋根の葺材がめくれる。養生の不十分な仮設足場が崩壊する。 | |

| 35以上40未満 | 〜140km | 外装材が広範囲にわたって飛散し、下地材が露出するものがある。 | 50 | |||||

| 40以上 | 〜140km以上 | 住家で倒壊するものがある。鉄骨構造物で変形するものがある。 | 60 |

参考:風の強さと吹き方|気象庁

降雨時と同様に、気象庁では暴風時でも注意報・警報・特別警報の順で、災害リスクを呼びかけています。

| 強風注意報 | 強風によって災害が起こるおそれのあるとき |

|---|---|

| 暴風警報 | 暴風によって重大な災害が起こるおそれのあるとき |

| 暴風特別警報 | 暴風によってさらに重大な災害が起こるおそれが著しく大きいとき |

※警報や注意報の基準は地域によって異なります。

風速は、地形や周囲の建造物に影響されるため、観測所の数値と異なる場合があります。

また、風の吹き方によって被害が異なる可能性があるため、「やや強い風」とされる風速下でも危険が伴うため、車の運転はできるだけ控えましょう。

なお、国土交通省では、運送業界向けに「台風等の異常気象下における輸送の目安の設定」を公表しています。

異常気象時における措置の目安や、荷主から無理な輸送を強要された場合の情報提供先などが記載されているため、参考にしてください。

3. やむを得ず車を運転する場合の4つの注意点

台風時にどうしても車を運転しなければならない場合は、普段よりも慎重な運転が求められます。

本章では、少しでも危険リスクを減らすために、やむを得ず車を運転する際の4つの注意点を紹介します。

3-1 スピードを落として運転する

台風時は、急な突風や水はけの悪い道路、飛来物や倒木など、予測不能な事態が発生しやすいため、スピードを落として運転しましょう。

例えスピードが遅い場合でも、急ブレーキや急ハンドルはスリップやコントロール不能を招くため、加減速はゆっくりと行うのが基本です。

台風時は、慎重すぎるほどの運転が、命を守ることにつながります。

ただし、スピードを落としすぎると後続車との衝突リスクがあるため、周囲の状況を確認し、臨機応変に適切な速度で慎重な運転を心がけましょう。

3-2 昼間でもライトをつけて運転する

台風による豪雨や厚い雲の影響で、昼間でも周囲が暗くなり、視認性が著しく低下します。

日中であっても、運転中の視界を確保するために、ライト(ロービームやハイビーム、ハザード)を点灯して運転することが大切です。

ライトを点灯することで、周囲の車や歩行者にも車の存在に気づいてもらいやすくなります。

台風時の車の運転では、時間帯を問わず、早めにライトを点灯するのが安全です。

3-3 広い道路を選んで運転する

台風時にやむを得ず運転する際は、できるだけ広くて見とおしの良い幹線道路やバイパスなどを選ぶのが安全です。

車線が少ない道路や狭い道路では、対向車線からのはみだしや飛来物などの咄嗟のトラブルに対処できず、事故に巻き込まれる可能性があります。

広い道路であれば危険から回避しやすく、路面の排水能力も高いため、スリップや冠水のリスクも低くなります。

ただし、広い道路でも渋滞や通行止めになる可能性も十分考えられるため、事前に複数のルートを確認しておきましょう。

3-4 海沿い・川沿い・橋の上は避ける

台風時に特に危険なのが、海沿いや川沿い、橋の上など、暴風雨の影響を受けやすい道路の走行です。

気象庁では、風速が20m/sを超えるとハンドル操作が難しくなり、風速30m/s以上では、トラックでも横転すると指摘しています。

橋の上や、海沿い、川沿いの道路は、高潮や増水、強風の危険性が高く、車両の横滑りや横転の可能性があるため、走行を控えましょう。

最悪の場合、濁流に車両ごと飲み込まれる可能性も考えられます。

通行ルートを選ぶ際には、少し遠回りでも内陸側や風の影響が少ない道路を優先し、命の安全を最優先にしましょう。

4. 車が浸水・水没した場合の対処法

台風時は、集中豪雨などによって短い時間で道路が冠水し、車が浸水・水没してしまうケースがあります。

水没車は見た目に異常がなくても、内部や電気系統に深刻なダメージを受けている可能性があるため、自己判断での対応は危険です。

誤った処置をすると修理費がかさんだり、二次被害が発生するおそれもあります。

そこで本章では、車が浸水・水没した際にとるべき対処法について、4つのポイントに分けて解説します。

4-1 どこまで浸水したか確認する

車が浸水した場合は、水がどの高さまで到達したのかを確認しましょう。

フロアマットまでの浸水か、シートやダッシュボードまで達しているかで、被害の深刻度は大きく変わります。

一般的には水深30cmを超えると、エンジンや電装系まで水が入り、修理が困難になるケースがあります。

もし運転中に浸水した場合は、ただちにエンジンを停止し、徒歩で避難しましょう。

決して、無理をして車内にとどまらず、外部から浸水の範囲を確認することが重要です。

4-2 エンジンをかけない

車が浸水した状態で、絶対にしてはいけないのが「エンジンをかける」ことです。

内部に水が入り込んだままエンジンをかけると、故障を招き、修理不能になるおそれがあります。

電気系統や吸気系に水が入っている場合は、ショートを引き起こし、火災につながる可能性も考えられます。

どうしても移動が必要な場合は、シフトレバーをニュートラルに入れて、手で押して移動させましょう。

4-3 車内にいる場合は窓から脱出する

車が冠水・水没し始めた際に車内にいた場合は、速やかに脱出を試みる必要があります。

水深30cm程度の浸水であれば、ゆっくりドアを開け、いきなり冠水した道路に飛び出さずに片足を浸け、水深を測りながら慎重に避難しましょう。

水位がドアの高さの半分を超えると、ドアが開かなくなるため、まずは電動窓が使えるうちに窓を開けて脱出しましょう。

電源が切れて窓が開かない場合は、脱出用ハンマーや、ヘッドレストの支柱部分で窓を割り、車の屋根の上に避難します。

いきなり冠水した道路に飛び込むと、水中で溺れたり、濁流に飲み込まれる危険性があるため非常に危険です。

脱出する際は慌てず冷静に、周囲の状況を把握してから行動しましょう。

4-4 車の販売店やJAFに連絡する

浸水・水没した車両は、自己判断での処置が難しく危険を伴うため、移動する際はディーラーやJAFなどの専門業者に連絡しましょう。

運転可能であっても、電気装置などが損傷を受けているおそれがあるため、整備工場などで点検を受けるようにしてください。

車両保険にロードサービスが付帯していれば、被害の程度に応じて補償されるため、忘れずに手続きを行いましょう。

5. 台風が来る前に車を守ろう|5つの事前対策

台風の猛威から車を守るには、早めの行動と備えが重要です。

本章では、車の浸水や損傷を防ぐために5つの事前対策を紹介します。

台風が上陸する前にできることをしっかりと行い、万が一の事態に備えましょう。

5-1 安全な場所へ車を移動させる

台風被害を防ぐために、まずは車を安全な場所へ移動させましょう。

河川敷や海沿い、低地などの浸水リスクが高い場所に駐車している場合は、浸水や水没のおそれがあります。

可能であれば立体駐車場や屋内の駐車場、地盤の高い場所への移動が安全です。

ハザードマップには、浸水想定地区や土砂災害警戒区域など、災害のリスクが高いエリアが載っているため、自治体のウェブサイトや、国土交通省のハザードマップポータルサイトで事前に確認することをおすすめします。

避難先が遠いなどの理由で、やむを得ず近場に駐車する場合は、ジャッキアップして一時的に車体を持ち上げることで、浸水の被害を軽減できる可能性があります。

ただし、一般的なジャッキでは持ち上げられる高さに限界があり、強風時には横転のおそれもあるため、安全性を十分に確認したうえで、あくまで応急的な措置として行ってください。

5-2 輪止めで車体を固定する

台風時は、強風で車が動く可能性があります。

他の車に接触するおそれがあるため、坂道や傾斜のある場所に駐車する際には、前後のタイヤに輪止めを設置し、サイドブレーキも確実に引いておきましょう。

また、輪止めが風で飛ばされないように重りを置くなど、しっかり固定することで、風による横揺れや車体の損傷、周囲への被害を未然に防げます。

5-3 ボディカバーなどで車体を保護する

飛来物や暴風雨から車を守るためには、専用のボディカバーを装着するのも有効な対策です。

厚手で固定ベルト付きのカバーを選べば、風にあおられて外れる心配も少なく、キズや汚れの防止にもつながります。

ただし、屋外駐車の場合は、風でカバーが暴れて車体に傷がつくこともあるため、毛布や段ボールで車を覆ってから、ボディカバーをかぶせましょう。

5-4 燃料を満タンにしておく

やむを得ず運転する場合、道路状況により迂回が必要になったり、車内で待機する可能性があるため、台風の上陸前に燃料を満タンにしておきましょう。

また、台風通過後は、ガソリンスタンドが営業停止になったり、交通渋滞が発生する可能性もあるため、事前の備えが安心につながります。

ハイブリッド車や電気自動車の場合も、充電を済ませておくことで、災害時の電源確保として活用できるメリットがあるため、余裕を持って対策を行いましょう。

5-5 非常用アイテムを準備する

台風による思わぬ足止めや避難に備えて、車内に非常用アイテムを常備しておきましょう。

以下のアイテムは緊急時に役立つので、事前にそろえておくことをおすすめします。

【台風時に役立つアイテム】

- 脱出ハンマー

- 撥水剤

- レインコート

- 懐中電灯

- モバイルバッテリー

- ラジオ

- ホイッスル

- 飲料水

- 非常食

- タオル

- 応急処置セット など

過去の事例では、「子供やペットがいる」「盗難が怖い」などの理由で、車中泊避難を選択したケースが多く報告されています。

台風の被害次第では、避難生活が長引く可能性があるため、事前に上記のアイテムを車に積んでおきましょう。

以下の関連記事では、災害時の避難方法や、緊急時にやむを得ず飲酒運転した場合の法的な扱いについて紹介していますので、あわせて参考にしてください。

6. 【Q&A】台風時のよくある質問

台風が接近すると、車の運転や避難、保険の補償範囲などについて不安や疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。

特に、「いつ避難すべき?」「レンタカーを使っても大丈夫?」「水没した車に保険が使える?」など、判断に迷いやすい場面も少なくありません。

そこで本章では、台風時のよくある質問5つをQ&A形式でまとめました。いざというときに適切な判断や行動ができるよう、ぜひ参考にしてください。

台風時に車で避難してもいい?

台風時に車で避難するのは、状況によっては有効ですが、強風や冠水などによるリスクが高いため注意が必要です。

車で避難する時は、避難指示が出る前、早めの行動が重要で、なるべく明るいうちに安全なルートを確保して移動しましょう。

台風で車が水没したら保険はおりる?

車両保険に「自然災害補償」が含まれていれば、台風による水没でも保険が適用される場合があります。

ただし、加入内容や免責条件によって異なるため、事前に契約内容を確認しておくことが大切です。

台風で道路が閉鎖されたらどうする?

道路が通行止めになった場合は、無理に進まず、安全な場所で待機しましょう。

国土交通省の災害ポータルや自治体、道路交通情報センターの公式サイトやアプリを活用して、通行再開や迂回路の情報を確認するのが有効です。

参考:災害ポータル|国土交通省

台風の日にレンタカーを借りても大丈夫?

レンタカーは天候により貸出を制限されることがあります(もしくはそもそも営業していない場合もあります)。

基本的には、台風の日の利用は避けたほうが無難です。

やむを得ない場合は、事故や損傷時の補償内容も確認の上、キャンセルポリシーをチェックしておきましょう。

タイヤの溝や空気圧は台風時に影響する?

タイヤの溝が浅いとスリップやハイドロプレーニング現象のリスクが高まります。

空気圧が不足しているとブレーキ性能も低下するため、台風前には必ず点検を行い、適切な状態を保つことが重要です。

7. まとめ|台風時の車の運転は極力控えて命を守ろう

本記事では、台風時に車の運転を控えるべき理由、運転の判断基準、やむを得ず運転する場合の注意点、水没・浸水時の対処法、台風対策について解説しました。

台風時の車の運転は、想像以上に多くの危険が伴います。

強風による横転リスクや冠水によるエンスト、視界不良による事故など、普段とはまったく異なる状況下での運転をしなければいけません。

台風時の運転は極力控え、どうしても運転が必要な場合でも、最新の気象情報を確認し、運転を中止することも大切です。

また、台風の接近が予想される場合は、本記事で紹介した事前対策を行い、自分や周囲の大切な人の命を守る行動を最優先にしましょう。